Le président américain a évoqué dimanche la mort d'Oussama Ben Laden, tué il y a dix ans lors d'un raid des forces spéciales américaines. Joe Biden a réaffirmé sa volonté de retirer les troupes américaines d'Afghanistan mais assure rester "vigilant" face à la menace que constituent les "groupes terroristes". Al Qaïda et l'organisation État islamique, notamment, sont toujours actifs, met en garde Wassim Nasr, spécialiste des mouvements jihadistes à France 24.

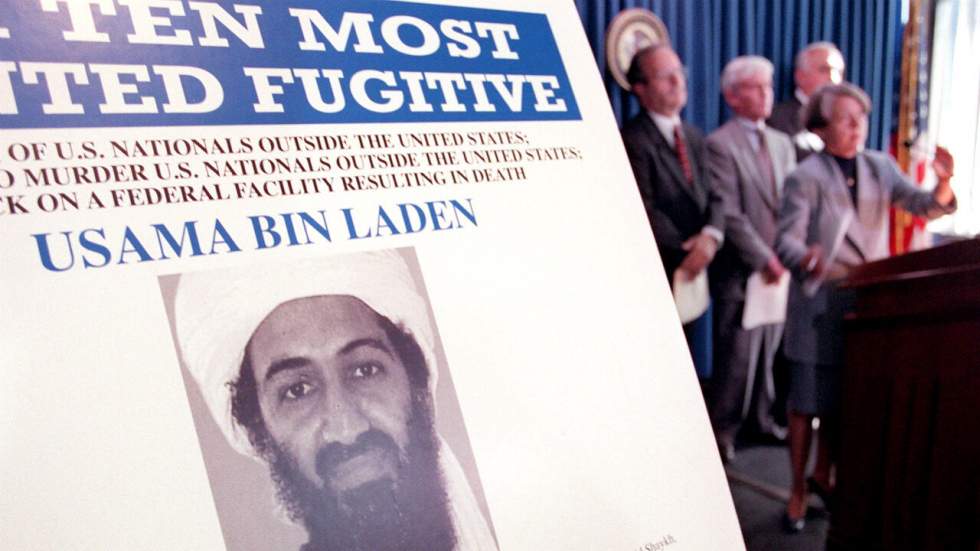

Le président américain Joe Biden a évoqué dimanche 2 mai les dix ans de la mort d’Oussama Ben Laden, tué le 1er mai 2011 au Pakistan, lors d’un raid des forces spéciales américaines.

"C'est un moment que je n'oublierai jamais", a déclaré celui qui était alors vice-président de Barack Obama et se tenait à ses côtés dans la "Situation room", la salle de crise hyper-sécurisée au sous-sol de la Maison Blanche, pour suivre en direct l'opération à Abbottabad, dans le nord du Pakistan, qui allait aboutir à la mort du chef d'Al-Qaïda.

Se remémorant ce moment à part dans sa longue carrière politique, Joe Biden a salué, dans un communiqué, "les membres des services de renseignement qui l'avaient méticuleusement traqué, la clarté du président Barack Obama au moment de prendre la décision, le talent et le courage de notre équipe sur le terrain".

Évoquant le retrait prochain des troupes américaines d'Afghanistan, le locataire de la Maison Blanche a souligné que les États-Unis resteraient "vigilants" face à la menace que constituent les "groupes terroristes".

"Nous continuerons à surveiller et à agir face à toute toute menace (aux intérêts américains) qui émergerait d'Afghanistan", a-t-il prévenu.

Expansion d'Al-Qaïda

Pourtant, dix ans après la mort d'Oussama Ben Laden, les groupes jihadistes ne sont plus concentrés en Afghanistan. "Aujourd’hui, Al-Qaïda a fait preuve d’une expansion, explique Wassim Nasr, journaliste à France 24, spécialiste des mouvements jihadistes. De nouvelles filiales ont, par exemple, été créées dans le sous-continent indien et la branche sahélienne, qui est l’une des plus puissantes, […] est aussi aujourd’hui la plus active", ajoute-t-il.

En dix ans, et après s'être implanté aussi bien en Somalie qu'au Sahel, le groupe jihadiste a changé sa manière d'agir. "Aujourd'hui, on a les branches d’Al-Qaïda qui se 'territorialisent' et s’intéressent aux dynamiques locales. Mais on a aussi des branches, comme celles du Yémen et de Somalie, qui ont les moyens de faire du terrorisme international", souligne Wassim Nasr.

Durant les années qui ont suivi la mort d'Oussam Ben Laden, Al-Qaïda a aussi vu émerger un groupe jihadiste rival au Moyen Orient : l'organisation État islamique (EI). Les deux groupes se font aujourd'hui la guerre, tant sur le terrain des armes que des idées.

Deux groupes jihadistes en concurrence

"Les deux groupes sont aujourd’hui en concurrence mais ils évoluent d’une manière parallèle, selon Wassim Nasr. Al-Qaïda s’intéresse à des gens engagés intellectuellement et l’EI fait dans le 'jihad de masse' [...] Cela reste Al-Qaïda qui a fait les attentats du 11 septembre 2001, qui a frappé au cœur des États-Unis en retournant un pilote saoudien. Ce n'est pas rien. Mais, quantitativement, c’est l’EI [qui a l’avantage aujourd’hui]".

Autre distinction entre les deux organisations jihadistes : Al Qaïda accepte de négocier avec des acteurs politiques quand l'EI s'y refuse. "Au Sahel par exemple, on a le JNIM [Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans selon son acronyme arabe, la branche d'Al-Qaïda au Sahel, NDLR] qui négocie avec les États malien et burkinabè et qui a déclaré ouvertement que la guerre avec la France se limitait au Sahel [...] C’est inédit pour une branche d’Al-Qaïda de faire une telle déclaration. C’est évidemment dû à la pression militaire française, mais aussi à la volonté de faire de la politique et de sortir des guerres sans fin et de s’imbriquer encore plus dans les dynamiques locales", conclut Wassim Nasr.

Avec AFP