Culte de la musculature outrancière, dopage, arrivée des gangs... Sport national aux États-Unis, le football américain a sa part d'ombre. Depuis 2000, des dizaines de joueurs sont morts, directement ou indirectement, pour la gloire du ballon ovale.

À peine commencé, le championnat de football américain compte ses morts. Dernier en date, le receveur des Broncos de Denver, Kenny McKinley, 23 ans, qui s'est suicidé, lundi 20 septembre, dans son appartement. Quatre jours plus tôt, Reggie Garrett, 17 ans, quarterback du lycée de West Orange Stark, au Texas, succombait sur le terrain dans des conditions encore inexpliquées. Le 16 septembre, Daniel Covington, 23 ans, ancien joueur des Cardinals Saint Louis, tombait sous les balles… S’il n’y a aucune corrélation entre ces trois décès, la fréquence de mortalité, tant sur les terrains qu’en dehors, laisse perplexe.

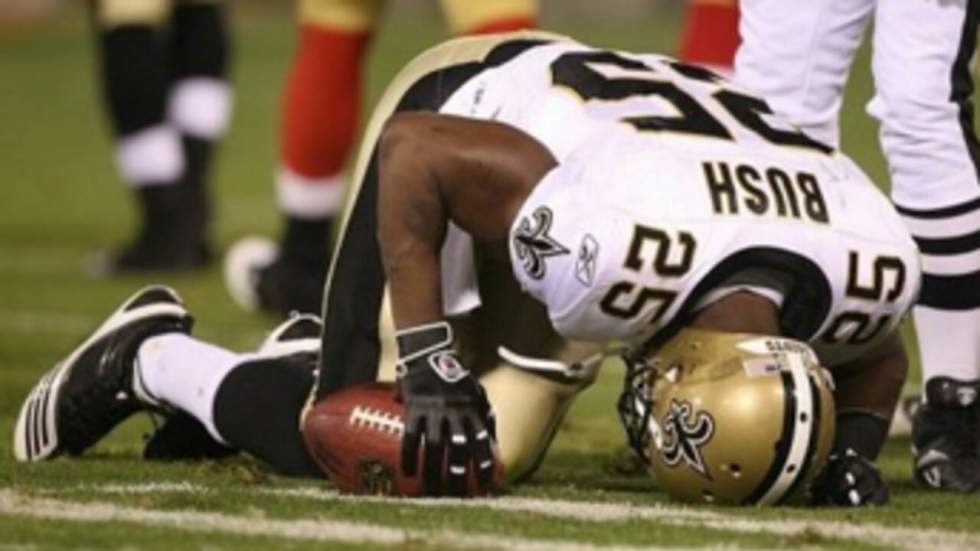

Depuis 2000, quelque 152 joueurs des ligues professionnelle, universitaire et collégiale, sont morts directement ou indirectement à l’issue de matchs de football américain, selon un rapport publié par le Centre national de recherche sur les blessures dans le sport. D’après ce document, la plupart des cas de décès sont liés à des commotions cérébrales dues aux chocs de plus en plus violents de joueurs dont la masse musculaire a augmenté de 10 % en moyenne depuis 1985. Cependant, ces statistiques ne prennent pas en compte les pathologies neurodégénératives qui, d’après des recherches médicales publiées dans le "Journal des neuropathologies et de la neurologie expérimentale", sont huit fois plus élevées pour un joueur de football américain qu’un citoyen lambda.

Cinq cents joueurs font aujourd’hui plus de 140 kilos

Les crises cardiaques constituent la deuxième cause de décès répertoriée comme "indirecte" par le Centre national de recherche sur les blessures dans le sport. Un phénomène que Matt Chaney, ancien joueur et entraîneur, aujourd’hui auteur de "Spiral of Denial: Muscle Doping in American Football", met volontiers sur le compte des produits dopants.

"Le gabarit des joueurs d’aujourd’hui a quelques chose de 'cartoonesque', explique-t-il. En 1987, seulement une poignée de joueurs pesait 300 pounds [140 kilos]. Aujourd’hui, ils sont 500. Je ne crois pas aux prédispositions génétiques, à leurs régimes spéciaux et encore moins aux vertus de la musculation. Seule la prise de stéroïdes peut expliquer leur extraordinaire corpulence. C’est donc possible que le cœur ne suive pas les efforts que s’imposent les athlètes."

Ancien joueur à l'East Missouri State University, Chaney reconnaît ouvertement qu'il a pris des amphétamines et des stéroïdes. Ensuite, c'est en tant qu'entraîneur qu'il demandait à ces joueurs de "devenir plus gros"... avec les moyens que cela impliquait. "Tout le monde, les coachs, les fédérations, les médecins savent comment ça se passe mais personne n'en parle. Un jour, un joueur m'a demandé où il pouvait se procurer des stéroïdes, je lui ai dit : 'pas ici, mais si tu ne trouves pas je pourrais t'aider'. C'est malheureux mais c'est comme ça que ça se passe partout."

Les gangs s’invitent à la fête

Si les ravages du dopage sont reconnus depuis les années 2000, l’arrivée des gangs dans le sport est assez récente. Venus des quartiers "chauds" des mégalopoles américaines, les jeunes joueurs arrivent dans les clubs avec une certaine culture des gangs dans leurs valises. Soucieuses de préserver leurs chances d'intégrer un club professionnel, les universités font preuve d'indulgence à leur égard. Une impunité qui pousse certains professeurs à conseiller aux étudiantes de se tenir éloignées des sportifs de haut niveau... Le cas de Daniel Covington, tué dans une fusillade, n’est pas isolé. En l’espace de deux ans, on dénombre une vingtaine d’homicides par balle. Si le football américain traverse une crise d’identité, Matt Chaney en est sûr : les États-Unis ne sont pas prêts à abandonner leur sport favori même si des vies humaines sont en jeu.