Des populations isolées prises en photos en forêt amazonienne par la Funai (Fondation nationale des Indigènes) brésilienne en 2010. © Gleilson Miranda/FUNAI

Près de 200 peuples non contactés résistent encore – mais pas pour toujours – au monde extérieur. Un panorama mondial inédit des peuples non contactés, terme qui désigne les populations vivant totalement à l’écart du reste du monde, a été présenté lundi 27 octobre par l’ONG Survival International.

Le rapport, qui établit la liste des menaces existentielles pesant sur ces peuplades, représente l’aboutissement de plusieurs décennies de travail et constitue l’une des illustrations les plus flagrantes des ravages de la surconsommation et de la course effrénée aux ressources naturelles.

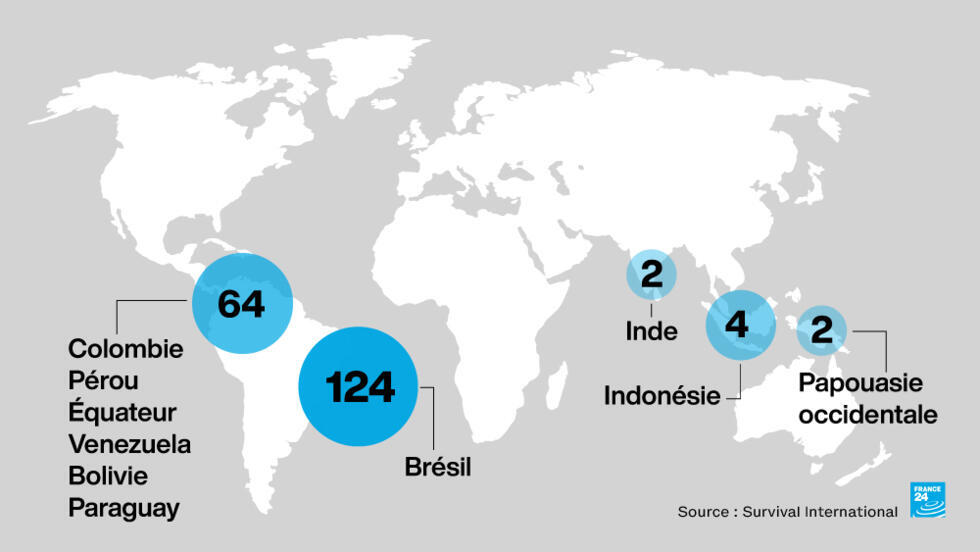

Il existe actuellement au moins 196 peuples non contactés, répartis dans dix pays d'Amérique du Sud et d'Asie, concluent les auteurs de l'étude. Jusqu’à présent, les chiffres disponibles provenaient essentiellement d’organismes publics tels que la Funai (Fondation nationale des peuples indigènes) brésilienne, qui fait état "d’au moins 100 groupes" d’indigènes non contactés pour le seul Brésil.

Travail de longue haleine

Pour ce nouveau panorama, le travail a été réalisé à l’échelle mondiale. "Cela fait plus de 50 ans qu'une équipe de chercheurs dédiés s'attèle à cette question, avec l'aide d'anthropologues et d’organismes publics. L’un des éléments clés pour parvenir à cette estimation délicate à réaliser a été d’établir des contacts avec les populations autochtones voisines de ces peuples non contactés, qui ont pu nous fournir des informations solides", résume Caroline Pearce, directrice exécutive de Survival International.

Il pourrait y en avoir plus, reconnaît-elle. Difficile en effet d’être sûrs à 100 %, puisque ces populations cherchent à rester isolées. "Un groupe a, par exemple, été repéré pour la première fois en 2024 au Guatemala. En ajoutant tous les rapports qui nous parviennent, on pourrait monter jusqu’à 225 implantations de peuples non contactés. Mais les preuves nous paraissaient suffisamment solides seulement pour 196 groupes", explique Caroline Pearce.

Combien d’individus vivent ainsi coupés du reste du monde ? Aucun recensement n'existe, mais "les Mashco Piro [qui vivent à la frontière entre le Pérou et le Brésil, NDLR], qui constituent aujourd’hui le peuple autochtone non contacté le plus nombreux, dispose d’une population d’au moins 750 individus", souligne Survival International.

Rejet du monde extérieur

Avec plus de 120 communautés implantées dans les forêts amazoniennes du Brésil, l’écrasante majorité de ces populations isolées vit en Amérique du Sud. Mais l’image d’Épinal d’un phénomène purement sud-américain est fausse : il en existe aussi en Inde, en Indonésie, et en Papouasie occidentale.

"Ce qu’il y a de frappant, c’est que toutes ces communautés, bien que distinctes, ont des caractéristiques souvent communes. La principale étant qu’elles cherchent activement à éviter tout contact avec le monde extérieur. En 2025, il faut vraiment faire un effort pour y parvenir. Certains de ces peuples s’y sont résolus après des expériences très négatives, voire mortelles, avec le monde extérieur", précise la directrice exécutive de Survival International.

Il peut s’agir de maladies ayant ravagé des communautés entières, apportées par des missionnaires catholiques zélés cherchant à convertir ces populations. Ou alors des industries extractives qui ont détruit l’habitat de ces peuples. "Quand je vivais dans la forêt, j’avais une existence agréable. Aujourd’hui, lorsque je vois un membre de la communauté non contactée Awa [une centaine d’individus au Brésil, NDLR], je lui dis : 'Ne viens pas ! Reste dans la forêt, il n’y a rien pour toi qui vaille la peine ici", a témoigné auprès de Survival International Wamaxua Awa, un homme contraint de quitter sa communauté en 2009.

Des industries extractives aux influenceurs

Il y a cinquante ans, ces populations pouvaient encore espérer vivre sans trop d’effort à l’abri du monde extérieur. Plus maintenant. Les menaces qui pèsent sur elles n’ont fait que croître et désormais, "la moitié de ces peuples non contactés risquent de disparaître d’ici dix ans", soulignent les auteurs du rapport. "C’est devenu une urgence mondiale", martèle Caroline Pearce.L’industrie extractive représente l'ennemi numéro 1.

Que ce soient les groupes responsables de la déforestation légale ou illégale ou les sociétés minières qui ont besoin de construire des infrastructures en plein milieu de l’habitat naturel de ces populations, ces acteurs "sont une menace directe pour 90 % des peuples non contactés", assure Caroline Pearce.

Ces populations ont aussi découvert un nouvel adversaire mortel : les trafiquants. "C’est un danger de plus en plus important pour au moins un tiers des peuples non contactés en forêt amazonienne, car les trafiquants de drogue y construisent des bases, des pistes d’atterrissage, et peuvent se montrer particulièrement violents pour assurer la sécurité de leurs opérations", détaille Caroline Pearce.

Les influenceurs et autres youtubeurs rêvant, iPhone à la main, d’aller à la rencontre de ces populations isolées font aussi planer une menace 2.0 sur ces communautés. En mars dernier, l’influenceur américain Mykhailo Viktorovych Polyakov a ainsi tenté, sans succès, d’entrer en contact avec la tribu des Sentinelese sur l’une des îles Andaman, situés dans le golfe du Bengale. Il a laissé une canette de Coca-Cola en "souvenir" avant d'être arrêté par les autorités indiennes pour avoir débarqué illégalement sur l’île. "C’est quelque chose que nous suivons de près, car il y a de plus en plus d'influenceurs qui disent vouloir tenter l'aventure", indique Caroline Pearce. Pour elle, ces communautés ne doivent pas devenir des destinations touristiques ou de nouvelles sources de clics pour youtubeurs en mal de "likes".

Une série de reportages France 24 Les peuples autochtones face au réchauffement climatique

Ces populations souffrent aussi des effets du réchauffement climatique, qui rend leur habitat naturel de moins en moins habitable. Plusieurs représentants de ces peuples comptent d'ailleurs défendre leur cause lors de la COP30, la conférence internationale sur le climat qui va s'ouvrir au Brésil en novembre.

"Ce sont des familles entières qui risquent de mourir si ces communautés disparaissent", note la directrice exécutive de Survival International, qui ne tire pas seulement la sonnette d'alarme pour éviter "une tragédie humaine". D'après elle, ce serait aussi "une catastrophe pour l’humanité, car nous assistons à la destruction de langues, de cultures et d’un mode de vie unique par des forces qui veulent les pousser à la marge pour extraire de quoi satisfaire les besoins consuméristes du reste du monde".