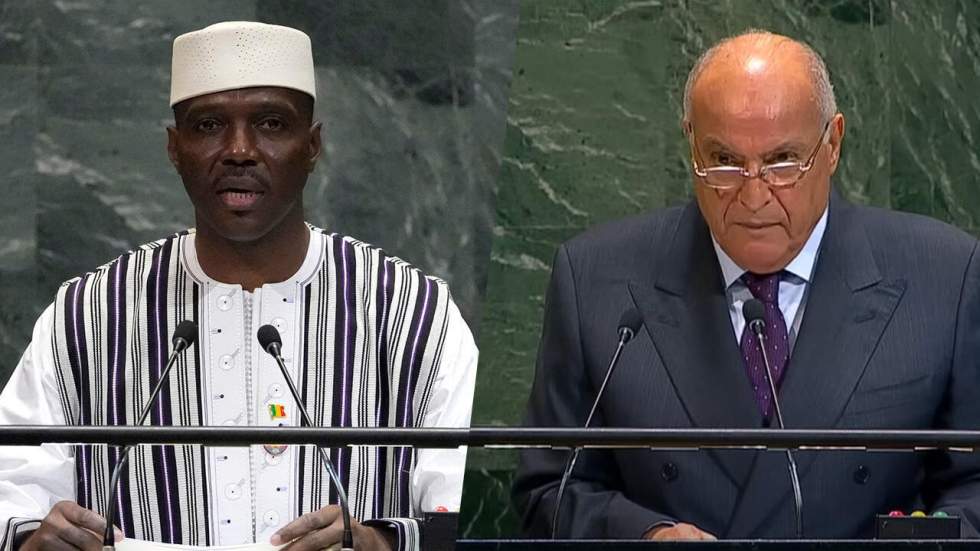

Montage photo du Premier ministre malien, Abdoulaye Maïga, à gauche, et du ministre algérien des Affaires étrangères Ahmed Attaf, à droite, lors de leurs discours respectifs à la tribune de l'ONU, à New York. © ONU via AP

Une passe d’armes particulièrement salée à la tribune de l’ONU. Lundi 29 septembre, le ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, a rendu coup pour coup au Premier ministre malien, qu’il a qualifié de "soldat grossier" cherchant à "détourner l’attention de toutes ses défaillances".

"Les sommets de la bassesse, de la vulgarité et de la grossièreté atteints par ce faux poète, mais vrai putschiste, ne sont rien d'autre que logorrhée de soudard. Son bavardage de caniveau ne mérite que mépris et n'inspire que dégoût", a-t-il dit en arabe, puis répété en français par deux fois.

Vendredi, lors de son discours, Abdoulaye Maïga avait ciblé l’Algérie, affirmant qu’elle était "devenue ces dernières années champion de la promotion du terrorisme et exportateur de terroristes", réitérant l’accusation récurrente de Bamako selon laquelle Alger soutiendrait activement des groupes armés rebelles dans le nord du Mali.

Le représentant du gouvernement malien avait également abordé la destruction de l’un de ses drones de combat à la frontière algérienne. Le 1er avril dernier, l’armée algérienne avait abattu un aéronef au motif que celui-ci avait violé son espace aérien. Une version réfutée par Bamako, qui affirme que le drone volait au-dessus du territoire malien.

Procédure internationale avortée

Cet affrontement à la tribune de l’ONU fait suite à une série d’échanges musclés entre les deux pays, par communiqués interposés.

Début septembre, le Mali avait annoncé avoir saisi la Cour internationale de justice (CIJ) contre l’Algérie au sujet du drone abattu, pour faire reconnaître ce qu’il considère comme une attaque contre son intégrité territoriale.

Problème ? La CIJ ne peut statuer sur ce genre de contentieux que si toutes les parties concernées acceptent sa compétence. Or l'Algérie avait annoncé le 19 septembre qu’elle refuserait la procédure, accusant les autorités maliennes d’"instrumentaliser" le droit international pour "s’exonérer de leurs responsabilités dans la tragédie qu’elles infligent au Mali".

Lors de son discours à l’ONU, Abdoulaye Maïga a qualifié le refus d’Alger de "fuite en avant" visant à éviter d’être "démasqué publiquement comme agresseur".

Retour de la guerre dans le Nord Mali

L’affaire du drone marque le point d’orgue de la lente dégradation des relations entre Bamako et Alger au cours des dernières années. Des tensions liées à un différend de fond sur la stratégie à adopter face aux groupes armés à majorité touarègue présents dans le nord du Mali.

Alger les considère comme des acteurs politiques et prône la négociation. Mais pour les autorités militaires du Mali, il s’agit de terroristes qu’il faut combattre, au même titre que les deux groupes jihadistes présents sur son territoire, le Jnim, lié à Al-Qaïda, et le groupe EIS (État islamique au Sahel), qui occupent de larges pans du territoire national.

Pour afficher ce contenu YouTube, il est nécessaire d'autoriser les cookies de mesure d'audience et de publicité.

Accepter Gérer mes choixUne extension de votre navigateur semble bloquer le chargement du lecteur vidéo. Pour pouvoir regarder ce contenu, vous devez la désactiver ou la désinstaller.

Réessayer

En novembre 2023, l’armée malienne, accompagnée de ses supplétifs de Wagner, était parvenue à reprendre la ville de Kidal dans le Nord, considérée comme un fief touareg.

Deux mois plus tard, le Mali annonçait la fin de l’accord de paix d’Alger, signé avec ces mêmes groupes en 2015, sous l’égide de l’Algérie, et qui prévoyait de leur offrir une plus grande autonomie en échange de leur désarmement et d’une intégration progressive au sein des forces armées.

Une "déclaration de guerre" pour les signataires, réunis sous la bannière de la Coordination des mouvements de l'Azawad (CMA), dont une partie s’était alors repliée dans le sud de l’Algérie. En juillet 2024, ces derniers ont infligé une défaite et de lourdes pertes à l’armée malienne et ses supplétifs russes dans la localité de Tinzawaten, près de la frontière algérienne.

Accusations d’ingérence et présence russe

Pour le Mali, cette attaque est une preuve supplémentaire du soutien algérien aux rebelles touaregs, dont certains sont binationaux et se déplacent des deux côtés de la frontière.

Bamako avait justifié la fin de l’accord d’Alger par le "changement de posture de certains groupes signataires" ainsi que par "des actes d’hostilité" du côté de l’Algérie, accusée de "s’ingérer" dans les affaires maliennes.

Le régime malien reproche également à son voisin d’avoir offert l’asile à l’un de ses plus célèbres détracteurs, l’imam Dicko. Celui-ci avait été reçu en visite officielle par le président Abdelmadjid Tebboune en 2023, ce qui avait été perçu comme un affront par le pouvoir malien.

De son côté, l’Algérie a vertement critiqué la fin de l’accord d’Alger, qu’elle considère non seulement comme une menace pour la paix et la stabilité du Mali mais également pour le Sahel tout entier.

Elle voit par ailleurs d’un mauvais œil la présence des paramilitaires du groupe Wagner – aujourd’hui dénommé "Africa Corps"s – recrutés par Bamako pour assister les Forces armées maliennes (Fama). Des milices régulièrement accusées, comme l'armée malienne, de commettre des exactions sur les civils. "Nous ne voulons pas de mercenaires à nos frontières", déclarait Abdelmadjid Tebboune en juillet.

Négociations ou escalade ?

Dans ce contexte déjà difficile, la destruction du drone malien par l’Algérie marque un dangereux précédent. "Avec la reprise des combats dans le nord du Mali, l’Algérie s’est retrouvée mise à l’écart dans son rôle de médiateur régional", souligne le sociologue malien Mohammed Amara. "En décidant d’abattre ce drone, elle a voulu inverser le rapport de force et affirmer sa puissance militaire", analyse-t-il.

L'incident a porté un coup d’arrêt aux relations diplomatiques entre les deux pays. En avril, le Mali puis l'Algérie ont rappelé leurs ambassadeurs et fermés réciproquement leurs espaces aériens. Le Burkina Faso et le Niger, alliés du Mali au sein de l'Alliance des États du Sahel (AES), ont eux aussi rappelé leurs ambassadeurs en Algérie en signe de protestation.

Dans le nord du Mali, les rebelles touaregs, fédérés au sein d’une nouvelle organisation, le Front de libération de l'Azawad (FLA), ont promis de poursuivre le combat, rejetant l’autorité du gouvernement malien qu’ils jugent "illégitime".

Faut-il pour autant s’attendre à une escalade militaire entre le Mali et l’Algérie ? Ce scénario demeure peu probable pour Mohammed Amara. "Un conflit ouvert entre le Mali et l’Algérie renforcerait la position des groupes terroristes qui prolifèrent déjà dans le nord, le centre et même l’est du Mali. Aucun des deux pays n’a intérêt à s’engager dans une escalade militaire", estime l’expert.

"Les deux parties doivent renouer le dialogue. C’est la seule alternative pour éviter un engrenage régional aux conséquences potentiellement désastreuses", conclut-il.