Quand le Soleil s'agite, le ciel s'illumine et apparaissent, en pleine obscurité, des traînées vertes, rosées ou bleutées - les aurores boréales. En 2024, alors que l'immense étoile doit entrer dans un pic d'activité, ces spectacles nocturnes pourraient se multiplier au-dessus de nos têtes.

À 150 millions de kilomètres de la Terre, le Soleil paraît de loin toujours égal à lui-même : une grosse boule de gaz qui éblouit et permet de chauffer l'atmosphère. Mais, en réalité, son activité se fait plus ou moins intense au cours d'un cycle qui dure environ onze ans. Or selon les spécialistes, notamment ceux de l’Agence américaine d’observation océanique et atmosphérique (NOAA), le Soleil se rapproche actuellement du pic d'activité de son cycle actuel, démarré en 2019.

"Le Soleil est une énorme boule de plasma extrêmement chaude, composée de particules électriquement chargées, en rotation, liée à un champ magnétique", explique Pierdavide Coïsson, physicien adjoint à l'institut de physique du Globe de Paris. "Dans une dynamique très complexe, il fonctionne comme un aimant et à chaque nouveau cycle, il change de direction. Et cela s'accompagne d'une hausse de son activité."

Autrement dit, en début de cycle, tout est à peu près tranquille au soleil, les pôles Nord et Sud magnétiques sont en place. Mais, progressivement, le champ magnétique se trouve perturbé. Il s'enroule, fait des boucles… jusqu'à ce que les pôles Nord et Sud initiaux se retrouvent inversés.

"Une casserole en ébullition"

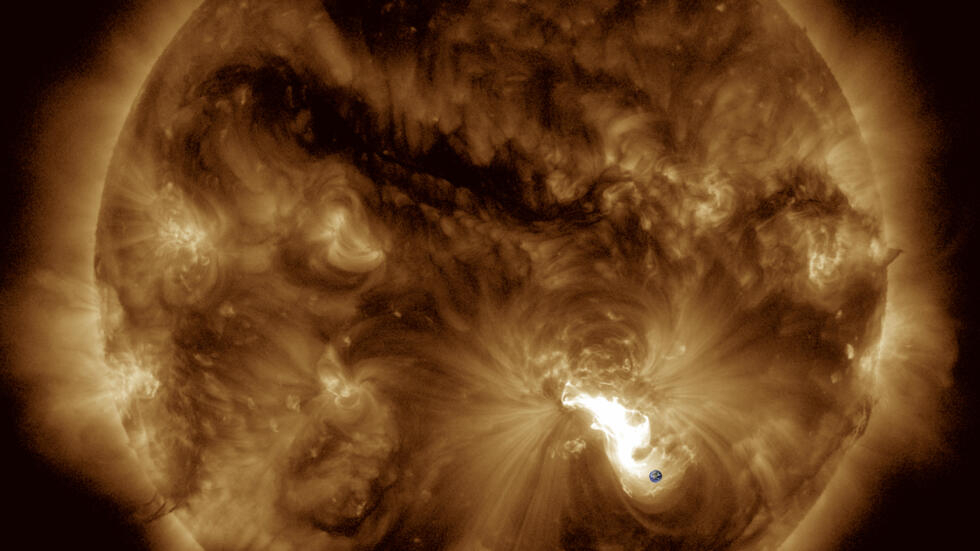

Si les chercheurs peinent à expliquer le processus exact derrière ce phénomène, les symptômes sont toujours les mêmes : "Avec l'instabilité magnétique, la surface du Soleil se couvre de taches. On dirait une casserole en ébullition", poursuit Pierdavide Coïsson.

En février 2021, l'Agence spatiale européenne (ESA) a ainsi pris une image du Soleil grâce à sa sonde Solar Orbiter. La surface de l'étoile paraît alors homogène, lisse, et l'activité, faible. Deux ans plus tard, en octobre 2023, une seconde photo montre cette fois le Soleil avec des grandes taches identifiables - un signe du pic d'activité.

"Ce sont les foyers de ce qu'on appelle des éruptions solaires", explique Frédéric Pitout, astronome adjoint à l'Institut de recherche en astrophysique et planétologie (Irap). "Des particules électriques et de la matière - appelée de la masse coronale - vont être éjectées à grande vitesse dans l'espace."

La majorité du temps, ces éruptions solaires n'ont aucun impact sur la Terre : les éléments rejetés dans l'espace sont envoyés dans une autre direction ou bien l'éruption est trop faible pour être perçue jusqu'à la planète bleue.

Mais en entrant dans le pic d'activité du Soleil, le risque de voir des éruptions solaires importantes s'accroît. Dimanche 24 mars, le Centre de prédiction météorologique de l'espace (SWPC), une agence américaine spécialisée dans l'observation de l'activité solaire, a ainsi enregistré une éruption de classe X1.1, parmi les plus puissantes. Quelques semaines auparavant, le 23 février, l'ESA avait, quant à elle, enregistré une éruption de classe X6.3, encore plus importante.

Une région très active du Soleil a récemment déclenché trois éruptions solaires de classe X, qui sont les plus puissantes.

La plus grande, une éruption «X6.3» survenue à 23h43 CET la nuit dernière, est l'éruption solaire la plus forte jamais observée au cours du cycle solaire… pic.twitter.com/uMusU443Cx

Le bouclier de la magnétosphère

"Et quelques fois, les éjections vont être envoyées directement dans l'alignement exact de la Terre et avoir un impact", poursuit Pierdavide Coïsson. Ces dernières ne se touchent cependant pas directement. Elles se heurtent d'abord à la magnétosphère, une sorte de bouclier invisible généré par le champ magnétique de la Terre.

"La magnétosphère permet de dévier une partie des éléments mais des particules électriques peuvent tout de même parvenir à percer cette ligne défensive et à ouvrir la porte vers notre atmosphère", continue-t-il. On parlera alors de "tempête solaire" ou d'orage géomagnétique.

"La majorité du temps, les particules vont simplement se diriger en priorité vers les zones polaires et donner lieu aux aurores boréales et australes", ajoute le spécialiste. "Mais plus le phénomène sera puissant, plus les aurores descendront en latitude." Ces spectacles nocturnes sont donc le résultat de l’interaction entre les particules solaires et l’atmosphère terrestre. Et lorsque les aurores boréales sont visibles jusqu'en Europe, c'est le signe, à l'origine, d'une grande éruption solaire.

Des risques pour nos infrastructures

Mais derrière le bonheur des yeux suscité par les aurores boréales, les activités du Soleil peuvent aussi cacher de potentiels problèmes pour nos infrastructures électriques et les satellites en orbite autour de la Terre.

"Au-delà de l'aspect lumineux, les particules éjectées du Soleil transportent surtout beaucoup d'énergie. En cas de tempête solaire particulièrement intense, elles peuvent donc venir perturber tous les réseaux électriques", insiste le spécialiste.

L'exemple le plus fort de ce phénomène remonte à 1859 et à l’événement de Carrington – du nom de l’astronome britannique qui l’a étudié. En ce milieu de XIXe siècle, l'ensemble du réseau de télégraphes fut perturbé par l'incendie de stations de télécommunications dues à des surtensions sur le réseau électrique. Signe de l'importance de cette tempête solaire, des aurores boréales se voyaient jusqu'à Cuba.

Mais contrairement à 1859, le monde est aujourd'hui maillé de conducteurs électriques - lignes à haute tension, caténaires, rails, pipelines, tuyaux - rendant le réseau électrique global particulièrement sensible aux effets des tempêtes solaires. "Plus récemment, en mars 1989, une importante éruption solaire a ainsi provoqué l’écroulement total du réseau électrique du Québec pendant 9 heures", abonde le spécialiste. "Et en octobre 2003, 'la tempête solaire d'Halloween' a entraîné des pannes de courant et des soucis dans les réseaux de télécommunications sur plusieurs points du globe, notamment au Japon et aux États-Unis."

Et les risques des tempêtes solaires se situent aussi juste au-dessus de nos têtes. "Il existe aussi des risques pour tous les satellites en orbite de la Terre", poursuit le spécialiste. "Les particules énergétiques peuvent venir perturber leur système électronique". En 2022, Starlink, la société d’Elon Musk qui développe l’Internet par satellite, avait ainsi perdu une quarantaine d’engins juste après un lancement, alors que ceux-ci étaient en phase de déploiement, à cause d'une éruption solaire.

"Or les satellites sont devenus indispensables à notre quotidien. Ce sont eux, par exemple, qui permettent d'utiliser des GPS pour localiser des avions ou des bateaux. Ce sont eux aussi qui permettent les communications longue distance", abonde Frédéric Pitout, de l'Irap. "S'ils devenaient d'un coup défaillants, même pendant quelques minutes, cela pourrait avoir des conséquences catastrophiques."

Ce spécialiste pense par ailleurs aux implications dans la recherche spatiale. Si les astronautes qui évoluent dans la Station spatiale internationale sont protégés par la magnétosphère, il n’en sera pas de même pour ceux qui partiront pour la Lune ou, dans un futur plus lointain, pour Mars.

Météo de l'espace

Selon une étude de l'OCDE de 2003, un événement similaire à Carrington est ainsi considéré comme l'un des pires phénomènes qui pourrait arriver de nos jours avec des dégâts dont le coût mondial est estimé à plusieurs milliers de milliards de dollars. Un retour à la normale prendrait des mois, voire des années.

Cette menace a poussé depuis plusieurs années au développement de la "météorologie de l'espace". À l’aide d'observatoires au sol et d’une flotte de sondes spatiales observant l'étoile en permanence, les chercheurs essaient de repérer les éruptions et de prévenir si une d'importance approche. "Mais il est encore très difficile d'anticiper", prévient Frédéric Pitout. "Lorsqu'on voit l'éruption, nous n'avons déjà plus que quelques heures ou quelques jours avant d'en voir les potentiels effets."

Le réseau de services de météorologie de l’espace de l’ESA, géré par le Programme de sécurité spatiale de l’ESA, est la principale infrastructure dédiée en Europe. S'il dispose d'une série de capteurs terrestres, l'organisme travaille aussi au développement de missions spatiales telles que Vigil. Avec un objectif : fournir des données en temps quasi réel sur l'activité solaire avant qu'elle ne soit détectable depuis la Terre.

Today marks #SolarOrbiter's closest approach to the Sun, giving it a front-row seat during #SolarEclipse2024 🕶️🍿

What's more, this weekend the spacecraft is 90 degrees further round the Sun compared to Earth, meaning it can watch for potentially dangerous eruptions sent in our… pic.twitter.com/4CZrC52r21

"Il reste de toute façon beaucoup de mystères à percer autour du vent solaire mais aussi du fonctionnement de ce cycle solaire et cela provoque forcément de nombreuses incertitudes", abonde Pierdavide Coïsson. "Heureusement, un orage magnétique reste un phénomène rare même si le Soleil est au maximum de son activité."

De leur côté, "les compagnies d’électricité travaillent toutes à rendre leurs réseaux moins vulnérables", conclut Frédéric Pitout. "Les compagnies aériennes suivent également de près l’activité solaire pour se protéger et réajuster les feuilles de route en cas de risques." Une fois passé l'année 2024, les spécialistes devraient cependant pouvoir profiter d'une accalmie de onze nouvelles années pour se préparer au prochain pic d'activité solaire.