Le 4 octobre 1916, le Gallia, un croiseur auxiliaire de l'armée française, était torpillé par un sous-marin allemand. En 15 minutes, plus de 1 300 soldats ont disparu dans la plus grande catastrophe maritime de la Grande Guerre.

"L’arrière du Gallia s’enfonce, les mâts tombent, des craquements sinistres se font entendre. Un immense tourbillon, une vague énorme qui nous recouvre et puis plus rien. Que de l’écume blanche, des épaves, des noyés, le grand silence." Nous sommes le 4 octobre 1916. Le Gallia, un croiseur auxiliaire de l’armée française, est en train de couler au sud de la Sardaigne. Quelques années plus tard, dans les pages de "La Route de la Victoire", un livre sur l’histoire de la Grande Guerre, un rescapé de ce naufrage raconte toute l’horreur de ce qu’il a vécu : "Quelques mulets sont remontés à la surface de l’eau. Ils nagent à côté de notre barque. Ils tentent de grimper et risquent de nous faire chavirer. Avec les débris que nous ramassons dans la mer, nous les assommons".

La veille, le Gallia avait quitté Toulon en direction de Salonique après avoir embarqué 1 650 soldats français, 350 serbes et 350 marins pour rejoindre le front d’Orient. Inauguré en 1913, ce bateau était à l’origine un paquebot transatlantique, réquisitionné deux ans plus tard pour assurer le transport de troupes en mer Méditerranée en pleine Première Guerre mondiale. "Il y avait à bord un régiment d’infanterie et quatre régiments d’infanterie territoriales. C’étaient des soldats qui avaient en moyenne 30/35 ans, et que l’on considérait comme trop âgés pour servir sur le front de l’Ouest. Ils étaient pour la plupart mariés et pères de famille", détaille Tristan Lecoq, professeur des universités, associé à la Sorbonne et spécialiste d’histoire maritime.

Face au plus grand sous-marin allemand

En ce début du mois d’octobre, le Gallia navigue seul en direction de la Grèce. Le croiseur qui doit l’escorter, le Guichen, a eu une avarie et n’est pas au rendez-vous. "À l’époque, on n’avait pas encore imaginé les systèmes de convoi. On avait simplement mis en place des routes patrouillées, c'est-à-dire qu’on donnait au commandant des indications nautiques en lui disant où passer et les endroits dangereux à éviter. On savait que cela était relativement inefficace, mais les alliés n'arrivaient pas à s'entendre pour améliorer cette situation", explique Tristan Lecoq.

Vers 14 h, le Gallia reçoit ainsi un message qui lui indique la présence d’un sous-marin allemand dans les environs. "Il s’agit de l’U-35, qui est commandé par le plus grand as allemand de tous les temps, le lieutenant de vaisseau Lothar von Arnauld de La Perière. Il a coulé au total 194 navires, soit 450 000 tonnes. Vous pouvez toujours regarder pendant la Seconde Guerre mondiale, personne n’a jamais égalé ce chiffre."

Quelques mois plus tôt, le 26 février 1916, Lothar von Arnauld de La Perière avait déjà inscrit à son tableau de chasse, le torpillage du croiseur auxiliaire La Provence II, faisant plus de 900 victimes. Face au Gallia, l’officier allemand se montre tout aussi efficace. Même si le croiseur français a modifié sa route, le sous-marin le repère avec ses grandes cheminées et la vapeur qu’il dégage. Vers 17 h 30, il lance sa torpille. Des vigies l’aperçoivent, mais il est déjà trop tard, comme le décrit Tristan Lecoq : "Ce qui est terrible, c’est qu’elle explose au niveau de la soute arrière tribord, contre la paroi de la soute à munitions. Cela crée des réactions en chaîne. Les cloisons cèdent les unes après les autres".

Coulé en 15 minutes

Sur le bateau, les officiers et l’équipage essayent tant bien que mal de garder leur calme, mais les hommes de troupe, dont la plupart ne savent pas nager, se précipitent vers les chaloupes. "Tout le monde se sauvait sur l’avant en courant, c’était noir de monde et c’était un affolement général, les barques étaient surchargées et il en montait encore, ça s’écrasait l’un sur l’autre. […] J’assistais alors à un spectacle horrible à voir, à la place du navire, des épaves de toutes sortes, des planches, des voitures, des bottes de paille et de tout et accrochés à tout cela, des malheureux sans qu’on pût leur porter secours", a raconté un autre rescapé, le soldat Constant Paquet du 59e régiment d’infanterie territorial, dans une lettre à sa femme.

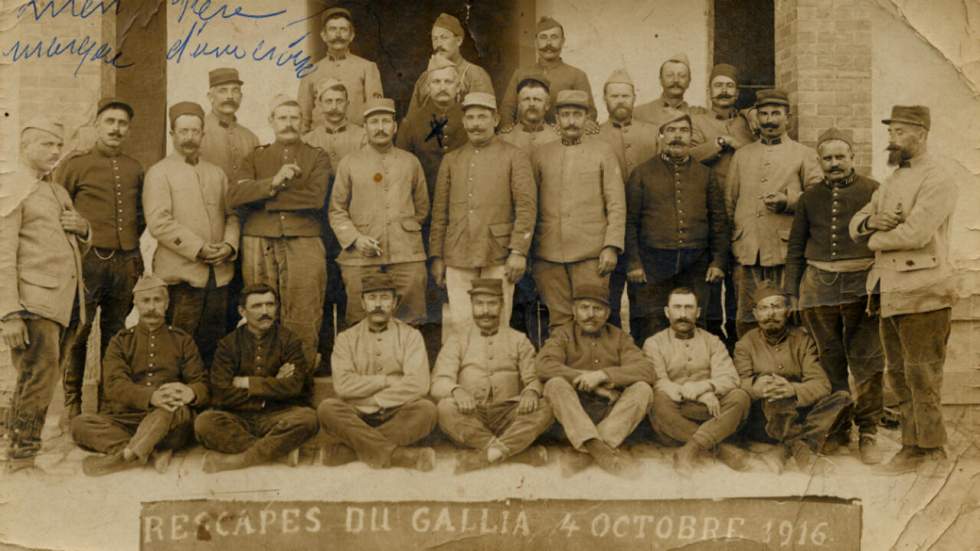

En seulement 15 minutes, le Gallia coule corps et biens. Selon le bilan officiel, 1 338 personnes disparaissent dans les flots. Une soixantaine de survivants réussissent à gagner les côtes italiennes et à donner l’alerte. Mais la plupart des rescapés, environ 600 hommes, sont recueillis le lendemain par le croiseur Châteaurenault, qui fait route dans le même secteur.

"Des choses difficilement racontables"

C’est le cas des deux frères Paillard, Marcel et Fernand, soldats du 35e régiment d’infanterie. Cent ans après leur sauvetage, les archives départementales du Cher ont reconstitué leur parcours grâce à un don effectué par Alexandre Paillard, le fils de Marcel. "Je voulais faire partager cette histoire et aider d’autres familles qui font des recherches à ce sujet", explique ce dernier, âgé de 91 ans.

À la mort de son père, Alexandre Paillard a récupéré des lettres, des photos, des cartes postales et des attestations de sa présence sur le Gallia. De son vivant, l’ancien poilu, originaire de Bourges, n’aimait pas spécialement parler de cet épisode. "La guerre 14-18 l’avait tellement marqué qu’il n’était pas très bavard. Il nous a seulement raconté des petites anecdotes. Il se souvenait des soldats qui s’étaient mis à crier en voyant la torpille", se souvient-il. "Il nous avait aussi dit que c’était le sauve-qui-peut et que dans certains endroits dans les coursives, les hommes se battaient à coups de couteau pour pouvoir se sauver les premiers. Il y avait aussi des malheureux qui s’accrochaient à des bouts de bois et qui finissaient par couler. Ce sont des choses difficilement racontables."

Âgé de 26 ans à l’époque, Marcel Paillard a été marqué par cette tragédie, mais c’est surtout la mort de son frère quelques mois plus tard qui l’a profondément meurtri. Après avoir réchappé au torpillage, les deux soldats du Cher ont quand même été envoyés sur le front d’Orient. C’est en Macédoine que Fernand est décédé le 3 avril 1917, à la suite de blessures de guerre. "Si tu savais ma chère maman comme je suis seul maintenant. On a beau être fort, la force d’un homme a des limites. Ce coup m’a complètement démoralisé et je n’ai plus de goût a rien", avait écrit Marcel, quelques jours après pour annoncer la triste nouvelle à sa famille.

Un siècle plus tard, son fils essaie d’entretenir, à son échelle, cette mémoire. Il regrette surtout l’oubli qui entoure la tragédie du Gallia, qui est pourtant la plus grande catastrophe maritime de la Grande Guerre, et le destin de tous les soldats qui ont combattu dans les Balkans : "Quand on parle du centenaire, on ne mentionne jamais l’armée d’Orient, alors qu’il y a eu des tués de toutes sortes. Ils ne sont pas morts pour rien. Il n’y qu’à penser au Gallia. Il y en a eu des milliers d’un seul coup".

Pour Tristan Lecoq, ce silence s'explique par plusieurs raisons. "Il faut souligner que les pertes de la marine durant la Première Guerre mondiale sont quand même plus faibles. Cela représente 1 % des marins contre 20 % des fantassins. Il était plus dangereux d'être dans les tranchées que sur un bateau. Et puis, pour la France, l'essentiel du conflit se jouait sur le front de l'Ouest. Peu de monde parlait du Front d'Orient. Pour la population, la Première Guerre mondiale, c'était Verdun", souligne ce passionné d'histoire maritime. "Mais il ne faut pas oublier que la Grande Guerre a en partie été gagnée sur mer, notamment grâce au blocus maritime, qui a permis d'asphyxier en partie l'Allemagne et l'Autriche. Les navires comme le Gallia ont aussi joué un rôle majeur, absolument essentiel, en ravitaillant et transportant les troupes".