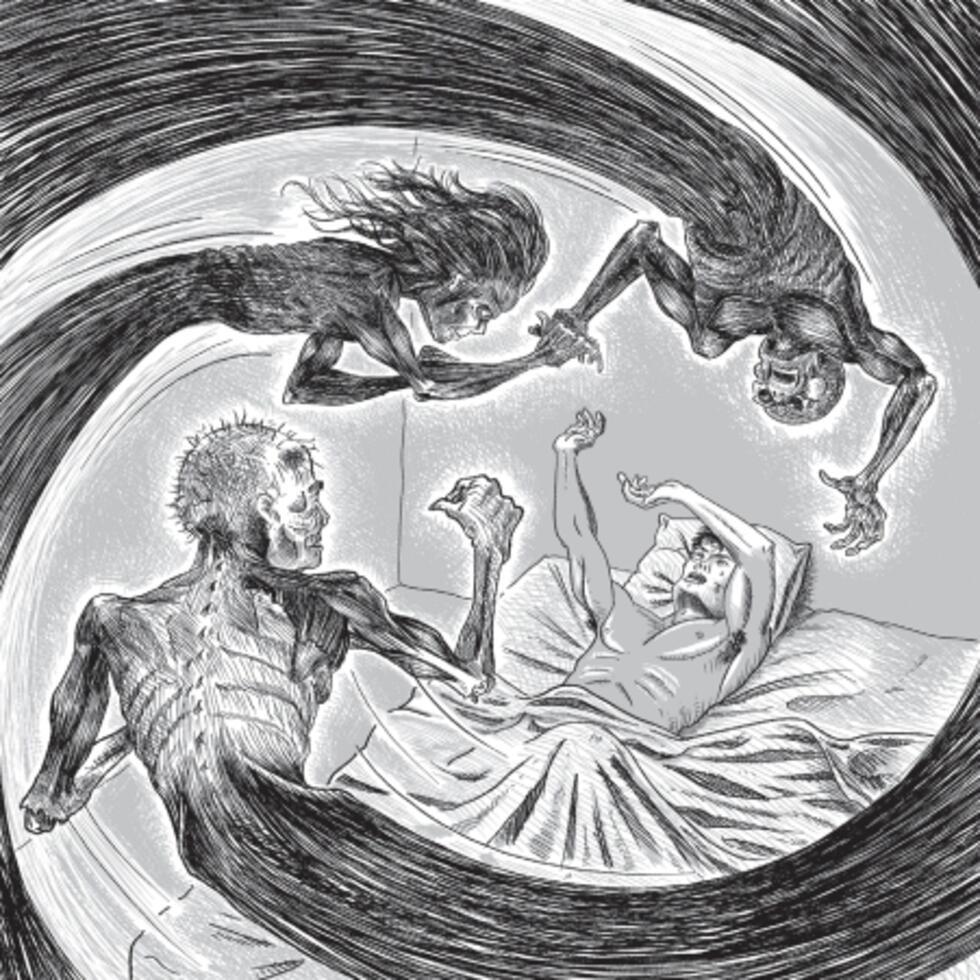

À la veille du 10e anniversaire des attentats, ce livre illustré co-écrit avec la thérapeute Armelle Vautrot explique par les dessins le stress post-traumatique. © capture Fred Dewilde

Son suicide symbolise le traumatisme durable causé par les attentats du 13-Novembre. Prisonnier de ses tentacules, Fred Dewilde, rescapé du Bataclan, s’est donné la mort le 5 mai 2024. Comme Guillaume Valette en 2017, il est devenu officiellement une victime du terrorisme. Le 13-Novembre, il avait survécu pendant plus de deux heures en faisant le mort dans la fosse de la salle de concert. Dans une mare de sang. Entouré de morts et de vivants. Il tenait la main d’Elisa, cette inconnue blessée par les tirs de Kalashnikov. Pendant les neuf années qui ont suivies, le dessinateur a mis son art au service de la guérison. Ce long chemin a donné naissance à quatre bandes dessinées : "Mon Bataclan", "La Morsure", "Conversation avec ma mort" et "La Mort émoi".

"Dessiner l’effroi, comprendre les attentats et leurs traumas", est le fruit d'une collaboration avec l'universitaire Armelle Vautrot.

En 2017, Fred Dewilde découvre que cette thérapeute et écrivaine a intégré "Mon Bataclan" dans ses travaux de recherche sur l’expression artistique du trauma après les attentats de 2015. Curieux, il lui demande ce qu’elle voit dans ses dessins. Outre la "déflagration traumatique de l'événement en lui-même", la thérapeute évoque le stress post-traumatique, la résilience mais aussi le concept de l'engluement qu’elle théorise alors comme une forme de blocage psychique, une immobilisation émotionnelle dans laquelle les victimes du terrorisme peuvent rester piégées. Intrigué, Fred Dewilde lui propose de lui envoyer d’autres dessins. Commence alors un long et sincère dialogue qui aboutit en 2020 à "Dessine-moi un trauma", réédité aujourd’hui avec ce nouveau titre.

France 24 : Comment avez-vous travaillé avec Fred Dewilde ?

Je n'ai pas refusé d'analyser un dessin et lui n'a pas rejeté mes propositions d'analyse. Il y a eu un très grand respect mutuel et aussi une envie d'aller à chaque fois plus loin. Moi, grâce à ses dessins et lui grâce à mes textes. Plus on avançait, plus on s'autorisait aussi des choses. Si je sentais que mon analyse pouvait le heurter, je le prévenais en mettant de la rhétorique. À l’inverse, il me disait quand les dessins étaient très "trash". On a toujours été dans l'acceptation même si l’accord était tacite. Je pense qu'il savait que j’avais les compétences cliniques théoriques pour recevoir son travail. C'était plutôt le regard extérieur qu'on pouvait heurter chez l’un et l’autre. Je ne l'ai jamais dit comme ça mais je crois qu’il y avait beaucoup de douceur entre nous pour parler pourtant de quelque chose qui ne l'était pas du tout.

Le livre est très pédagogique et dépasse le cadre du Bataclan… Pourquoi ?

Je ne voulais pas faire un livre sur le trauma pour des professionnels du trauma. Et lui ne voulait pas faire un livre sur le Bataclan. Je commençais alors à me spécialiser aussi sur les violences faites aux femmes et les violences intrafamiliales. Il m'a laissé la liberté d'extrapoler. Et lui me disait 'si ça peut être utile à toutes les victimes, c'est ce que je veux.' Ce qu'il avait vécu, finalement, lui avait ouvert une porte sur ce que pouvait vivre et ressentir une victime. Et moi, ce qu'il produisait me permettait, en extrapolant, de travailler après avec d'autres victimes avec d'autres traumas. Ça dépasse vraiment le stade des attentats. J’utilise différentes sciences humaines, la littérature, la mythologie pour que cela puisse parler au plus grand nombre. Le mythe d'Atlas et de Sisyphe, on en a tous entendu parlé dans notre scolarité.

Comment définiriez-vous le trauma ? Est-ce qu’il est possible de le décrire ? Est-il composé des mêmes éléments ou varie-t-il d’une personne à une autre ?

Le trauma, c'est une rencontre avec la mort qui n'est pas forcément la sienne, qui peut être la mort de quelqu'un de proche physiquement ou de proche affectivement. Et c'est une mort physique ou une mort psychique.

Est-il possible de vaincre le trauma ?

Premièrement, je ne veux pas de ce mot. J'ai toujours eu du mal avec cette idée de bataille car cela donne l'impression qu'on est en guerre et ça suppose, dans l'inconscient des gens, que si on ne gagne pas la bataille, on est un perdant.

Ce n'est pas une guerre et ce n'est pas une question de "j'ai vaincu ou j'ai perdu". Une fois que le trauma existe, on ne peut pas revenir à un état antérieur. Ce n’est pas possible. On est obligé de faire avec et malgré le trauma. Finalement, c'est plutôt un partenariat qu'un combat.

Il y a tout de même des petites victoires. Quand des gens me disent "Mais là, j'ai l'impression que je régresse, j'allais mieux", je leur dis "la victoire, c'est que vous êtes là devant moi, que vous arrivez à en parler, à aller dans un lieu public, à rire… ". C’est une collaboration forcée. On essaye de collaborer pour quand même à encore arriver à rire, à aimer, à douter, à s'élancer, à avoir envie.

À regarder aussi Dix ans après les attentats du 13 novembre à Paris, des traumatismes qui traversent les générations

Beaucoup de survivants parlent de sentiments d’imposture. C’était le cas de Fred Dewilde. Comment l’expliquer ?

Je parle plutôt de sentiment d'illégitimité. Toutes les victimes qui survivent à un trauma, que ce soient des viols, de l'inceste, une catastrophe naturelle ou un attentat, ont toujours ce sentiment d'illégitimité qui est finalement une vulnérabilité ancrée. On se demande : pourquoi moi je continue à vivre avec ce que j'ai vécu ? Dans le cas des attentats, ce sentiment d'illégitimité est double : "moi j'ai survécu et pas les autres. Pourquoi moi ?" Fred disait toujours, "moi, je suis resté vivant parce que j'ai baigné dans le sang d'un autre. C'est comme si la mort d'un autre lui avait profité, ce qui n'est pas le cas. C'est extrêmement complexe."

Est-ce que le dessin permet d’exorciser le trauma ? Quelles différences avec les mots ?

Dans les dessins de Fred, ce n’est pas forcément le cas pour tout le monde, j'ai un accès direct à son cerveau. La forme du dessin est beaucoup moins institutionnalisée que le verbal. Elle est très libre. On le voit d'ailleurs dans toutes les productions qu'il y a eu après des traumas. La forme du dessin peut être tellement débridée qu'elle permet d'avoir une expression directe et presque sans filtre de ce qui se passe dans le cerveau du psycho traumatisé. C'est beau. Le motif récurrent chez Fred, c’est les tentacules. Ils ne sont rattachés à rien. On ne voit jamais une pieuvre. C'est vraiment l'expression directe du psychotrauma tel qu’il est dans son cerveau. Envahissant, destructeur parce que souvent ça lui perfore le corps. Il ressemble à tout et à rien. Il est sinueux, insidieux. Et puis il y a des moments où on le voit plus, il se rétracte. Vous voyez ça vraiment dans ses dessins, c'est saisissant.

À ce jour, deux survivants du Bataclan se sont donné la mort, Guillaume Valette et Fred Dewilde. Comment expliquez vous son passage à l’acte ? Comment l’avez-vous vécu ?

Quarante-huit heures avant, j'échangeais des mails avec Fred où nous parlions de faire une réédition du livre avec une version augmentée, en ajoutant des dessins. Et on avait aussi d'autres projets. Rien ne laissait percevoir ce qui allait arriver. J’ai été terrassée quand on m'a envoyé un SMS pour me le dire.

Avant le suicide, une personne annonce parfois son intention de se donner la mort. Dans ce cas, on sait qu'on peut encore agir. On l'envoie en hospitalisation d'urgence. Mais il y a aussi ce qu'on appelle le raptus. C'est fugace, lapidaire et impossible à anticiper. Ça arrive à un moment où il ne se passe pas forcément quelque chose de particulier. La personne vit une réactivation traumatique, pas forcément de manière directe. Cela peut-être à travers une contrariété, une opposition, une impulsion à notre événement. Il n'y a plus du tout de possibilité de l'arrêter, de l'interrompre. Aucune victime ne se dit je ne vais pas y arriver. Fred avait engagé des soins, une vie associative, artistique. Il avait une nouvelle vie de couple. Ce n’était pas quelqu'un qui se projetait dans la mort, il s'accrochait à des projections dans la vie. C'était impossible de le prévoir.

Est-ce que ce travail avec Fred Dewilde vous a permis d’apprendre des choses sur le trauma ?

Ça peut aider d'autres victimes. Un jour, Fred m'a dit "qu'est-ce que tu as bien pu vivre dans ta vie pour voir ça dans mes dessins ?" En travaillant avec lui, j'ai eu une réactivation de mémoire traumatique. Il a été un des premiers à qui j'ai parlé du fait que j'avais été victime d'un pédocriminel quand j'étais adolescente. Cela m'a donné la force d'aller porter plainte malgré le délai de prescription. Une partie de moi devait savoir que ça allait m'aider. Cela pouvait aider d’autres victimes de ce professionnel de santé à témoigner. D’autres personnes pour qui ce n’était pas trop tard. Voilà les fameuses petites victoires, le passage outre ce sentiment d'illégitimité.