En Pologne, le Sénat a approuvé une loi interdisant d'associer l'État polonais à la Shoah. Un texte inquiétant, selon la communauté scientifique d'un pays où les études sur l'antisémitisme et la Seconde Guerre mondiale sont toujours sensibles.

Le texte a provoqué la colère d'Israël, un avertissement des États-Unis et des protestations de l’Ukraine. Le Sénat polonais a voté le 1er février une loi controversée sur la Shoah. Destiné à défendre l'image du pays, le texte punit par des amendes ou des peines de prison, allant jusqu'à trois ans de réclusion, ceux qui attribuent "à la nation ou à l’État polonais, de façon publique et en dépit des faits, la responsabilité ou la coresponsabilité des crimes nazis commis par le IIIe Reich allemand (…), de crimes de guerre ou d’autres crimes contre la paix et l’humanité". La loi n'entrera en vigueur qu'une fois signée par le président Andrezj Duda.

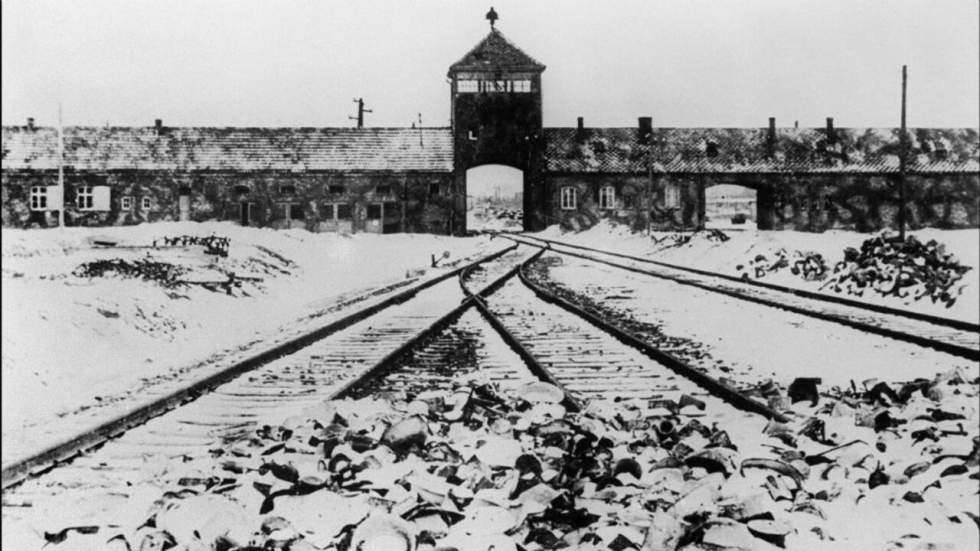

Pour les conservateurs nationalistes au pouvoir, cette loi a d’abord vocation d'empêcher l’utilisation de l'expression "camps de la mort polonais" à propos des camps d’extermination installés par les nazis sur leur territoire occupé. Une expression historiquement erronée.

Mondialisation de la mémoire

"Cette expression est absolument fausse. Elle est née il y a une vingtaine d’année dans la presse anglo-saxonne, et elle est due à une mondialisation de la mémoire. Par facilité de langage, les médias ont commencé à l’utiliser plutôt que de parler de 'camps nazis dans la Pologne occupée' ", explique Jean-Charles Szurek, directeur de recherches émérite au CNRS et auteur de "La Pologne, les Juifs et le communisme" (2010) à France 24. Passée dans le langage courant, l’expression a même été utilisée par Barack Obama en mai 2012, provoquant à l’époque un incident diplomatique avec la Pologne.

Pour mémoire, la Pologne a été envahie en 1939 par l’Allemagne nazie, qui a mis sur pied une véritable industrie d'extermination des Juifs. La Pologne comptait à l’époque plus de 3 millions de juifs, la plus grande communauté juive du monde. Dès 1940, les Allemands les ont rassemblés dans des ghettos ; et en mars 1942, ils ont commencé à les déporter vers les six camps de la mort installés sur le territoire occupé : Chelmno, Belzec, Sobibor, Treblinka, Majdanek et Auschwitz-Birkenau. Environ 5,7 millions de personnes y ont été tuées, dont la moitié environ étaient des juifs polonais.

L'État polonais en exil a tenté, par la création d’un Conseil d’aide aux Juifs, de leur prodiguer de l’aide. Des délateurs ont été condamnés par des tribunaux clandestins. La résistance a tenté d’alerter, sans grand succès, les États-Unis sur l'extermination en cours. Enfin, aucune forme de collaboration institutionnelle avec le IIIe Reich n'a existé en Pologne, contrairement à plusieurs autres pays occupés.

L’émergence de faits historiques

L’inquiétude des États-Unis et d’Israël est ailleurs. Ils entrevoient dans cette loi une tentative de faire oublier le rôle de certains Polonais dans l'extermination des juifs. Retour en 1942 : lorsque les juifs des ghettos ont été déportés, environ 250 000 d’entre eux sont parvenus à fuir. Or, fin 1944, entre 40 000 et 50 000 seulement étaient toujours vivants.

"Beaucoup sont morts de froid, de faim, de maladie, de mauvais traitements, mais ils sont nombreux aussi à avoir été dénoncés par des voisins polonais à la police nationale ou à l’occupant allemand", rappelle Jean-Charles Szurek. "La politique d’extermination des juifs est une politique nazie, mais les Polonais ont mis la main à la pâte. L’antisémitisme en Pologne est ancien et violent. Il existait avant, pendant et après la guerre", surenchérit Annette Wieviorka, directrice de recherche émérite au CNRS, et codirectrice de l’ouvrage de "Juifs et Polonais : 1939 - 2008".

Au-delà des dénonciations, des pogroms ont eu lieu dans l’est de la Pologne en 1941 et 1942, dont le plus connu est le massacre de 1 600 juifs dans le village de Jedwabne par des paysans polonais, en juin et juillet 1941. Longtemps attribué aux troupes allemandes, ce massacre a été documenté par l’historien américain Jan Tomasz Gross. Dans son livre "Les Voisins", publié en 2001, il est le premier à soulever la responsabilité des Polonais dans des massacres antisémites pendant la Seconde Guerre mondiale. Pogroms qui se sont d'ailleurs poursuivis après la guerre. En 1946 par exemple, dans le petit village de Kielce, où la population locale s'en est prise à des rescapés juifs de la Shoah. Quarante-deux personnes y ont été assassinées, dont des femmes et des enfants, battus à mort, lapidés ou tués par armes à feu.

Ces révélations ont soulevé un débat houleux en Pologne, mais peu à peu, Gross à fait "école" – si ce n’est dans la population, du moins parmi l’élite culturelle et scientifique. "Ces chercheurs issus des sciences humaines et sociales et regroupés autour de la revue 'Zaglada Zydow' ("Extermination des juifs"), ont bâti un discours scientifique et ils ont ainsi permis aux Polonais de sortir quelque peu de leur 'innocence' ", estime Jean-Charles Szurek. En 2001, le président polonais de l’époque Aleksander Kwasniewski sort officiellement le pays du déni et présente aux juifs les excuses de la Pologne pour ce crime.

"Les massacres de juifs par des Polonais sont des faits historiques, établis par une équipe d’historiens polonais tels que Jan Tomasz Gross ou Jan Grabowski. Une période très riche pour la recherche a commencé à la fin des années 1990, avec une liberté de la recherche et une ouverture des archives. Mais l’arrivée du gouvernement d’extrême droite [en 2015] y a mis un terme", tranche Annette Wieviorka.

Quand les politiques réécrivent l'histoire

Aujourd’hui, les historiens s’inquiètent plus que jamais de l’intrusion du politique dans leur travail. "Cette loi est une volonté politique de réécriture totale d’une histoire qui vient tout juste d’être écrite", dénonce Annette Wieviorka. Elle, comme Szurek, dénonce les rappels à l’ordre et avertissements que subissent les chercheurs qui ne vont pas dans le sens de l’image "à la fois héroïque et victimaire" que les autorités polonaises veulent donner de leur pays.

Jean-Charles Szurek en a lui-même fait les frais après avoir préfacé le livre de Sidi N'Diaye "Tutsis du Rwanda et Juifs de Pologne, victimes de la même haine ?". "Si la loi passe, je ne sais pas ce qu'il se passera lorsque je publierai mon prochain article sur la question juive en Pologne", s'interroge le chercheur.

"Je suis très en colère, car ce sont de vrais gens – des historiens – qui sont mis en cause avec cette loi et c’est leur travail qui est nié", s’insurge Annette Wieviorka, qui dénonce une "offensive insupportable contre l’intelligence". Cette "offensive" est d’autant plus inquiétante qu’elle n’est pas isolée. "Cette loi est le fait d’un gouvernement qui s’attaque aux libertés des femmes, à l’Europe, à la démocratie, à la justice, et à la liberté d’énoncer des faits historiques", rappelle-t-elle.

Arrivé au pouvoir en 2015, le parti Droit et Justice (PiS), conservateur et proche de l'Église catholique, mène une politique visant à réduire la séparation des pouvoirs, rétablir la morale religieuse et prendre ses distances avec l'Europe. Entre remise en cause du droit à l’avortement et mainmise de l’exécutif sur le judiciaire, la Pologne a entamé une offensive conservatrice. La réécriture de son histoire nationale en fait partie.