Cent ans après la Première Guerre mondiale, des documents appartenant à un sergent d'un bataillon de tirailleurs sénégalais montrent la proximité entre un sous-officier français et des soldats venus d'Afrique. Des frères d'armes dans les tranchées.

Depuis le lancement des commémorations du centenaire de la Première Guerre mondiale en 2014, je reçois régulièrement des témoignages. De nombreux lecteurs me racontent par mail ou sur Twitter le parcours des membres de leurs familles, des poilus pris dans la tourmente du conflit de 14-18.

Il y a quelques mois, un message a retenu particulièrement mon attention. "J’aimerais savoir si vous êtes intéressée par des souvenirs matériels de la Grande Guerre 14-18. Mon père a été incorporé le 5 janvier 1916 au 4e colonial, 5e bataillon de tirailleurs sénégalais, comme sergent", écrit Gérard Counord, un retraité du Maine-et-Loire.

Il n’en faut pas plus pour aiguiser ma curiosité. Le rendez-vous est rapidement pris. De passage à Paris, Gérard Counord me remet une grande enveloppe. À l’intérieur, c’est avec émotion que je prends connaissance des archives de la Grande Guerre appartenant à son père, Marcel, un instituteur originaire de Bordeaux. Un véritable trésor. Des photos, des cartes, des carnets, des dessins. Le fils du poilu a tout conservé.

Des dessins de tirailleurs sénégalais

Marcel Counord est happé par la guerre en janvier 1916, alors qu’il n’a pas 19 ans. L’instituteur doit quitter ses élèves, dans le village du Vieil-Baugé, dans le Maine-et-Loire, pour rejoindre un régiment d’infanterie coloniale. Il passe de la blouse à l’uniforme. Il suit une instruction militaire pour devenir sergent. Dans plusieurs cahiers d’écoliers, le jeune homme a noté ses cours. L’écriture est soignée, les croquis sont précis. Il n’y a pas une rature. En juillet, il part enfin pour le front.

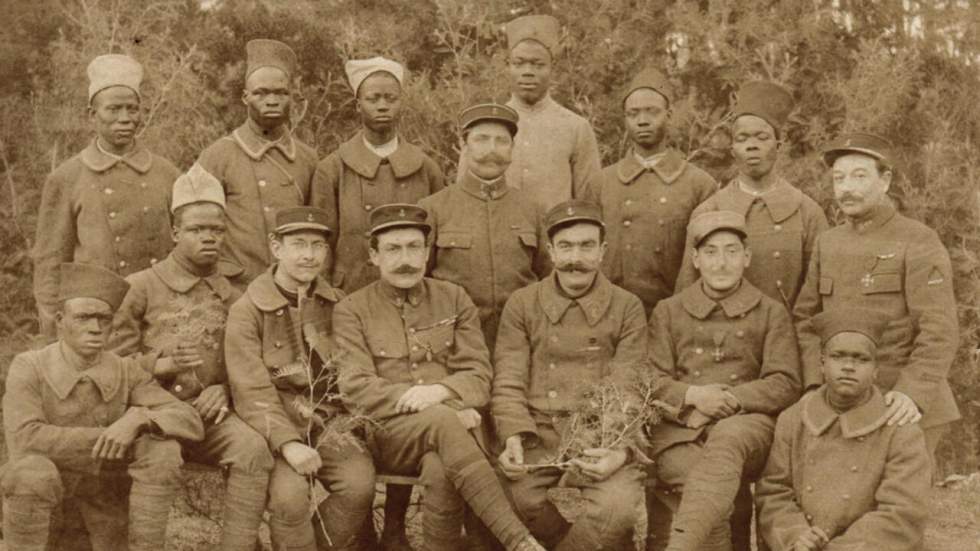

Au printemps 1917, il est incorporé à un bataillon de tirailleurs sénégalais. Sur l’une des photos, on peut voir le jeune homme moustachu entouré de ses frères d’armes. Les soldats africains prennent la pose en compagnie des sous-officiers de la métropole. L’un d'entre eux a même une main posée sur l’épaule d’un tirailleur, comme un geste protecteur. Dans une série de dessins, l’instituteur a aussi représenté en quelques coups de crayon ces soldats sénégalais en train de faire leur prière du soir "face au Levant".

"Un lien extrêmement intime"

Ces croquis et cette photo révèlent une certaine proximité entre le sergent et les tirailleurs. On est bien loin de l’image des troupes de "la force noire" utilisées comme chair à canon par des militaires indifférents. Mais quelle était la réalité ? "À ma connaissance, ce type de documents est plutôt rare, notamment pour la Première Guerre mondiale. On retrouve plutôt des photos de propagande montrant le soldat noir comme une figure exotique", me répond l’historien Julien Fargettas, spécialiste des tirailleurs. "Cela montre une certaine curiosité vis-à-vis de ces soldats. Ce sergent a dû conserver ces dessins en souvenir pour pouvoir les montrer à sa famille. À l’époque, on ne croisait pas des musulmans à tous les coins de rue."

Pour ce chercheur, ces archives sont ainsi le reflet d'un "lien extrêmement intime" entre le jeune sous-officier et les tirailleurs qu’il avait sous ses ordres. "En encadrant ce type de troupes, il agissait un peu comme un père de famille. Les sous-officiers prenaient en charge toutes les questions relatives aux conditions de vie des soldats", explique-t-il. "Ils étaient pratiquement ensemble tout le temps, même si bien sûr, ils ne dormaient ou ne mangeaient pas au même endroit. Les cadres étaient d’ailleurs tenus de maîtriser le bambara, un dialecte qui servait un peu à toutes les unités. Maîtriser ces bribes de langage était nécessaire et permettait de s’affranchir des traducteurs."

Gérard Counord se souvient que tel était bien le cas de son père. En mai 1940, lors de l’exode, il en a été le témoin : "Alors que nous étions dans une gare pour évacuer Paris, nous avons vu sur un autre quai un convoi de soldats noirs qui partaient se battre. Mon père a sans doute reconnu des Sénégalais et leur a parlé dans leur dialecte. Ce fut un échange bref mais chaleureux, car ils riaient et semblaient contents de voir quelqu’un qui pouvait dialoguer avec eux".

Selon Julien Fargettas, ce lien a certainement été aussi renforcé par l’expérience commune vécue dans les tranchées : "S’il a conservé ces souvenirs, c’est aussi une forme de reconnaissance et d’admiration vis-à-vis de ces hommes qui sont venus si loin de chez eux pour combattre". Marcel Counord a en effet vécu le pire aux côtés des soldats africains. Le 16 avril 1917, c’est avec eux qu’il participe à la terrible offensive du Chemin des Dames, dans l’Aisne. Le sergent en réchappe, mais une partie de sa section est décimée. Ce jour-là, les tirailleurs sénégalais payent un tribut particulièrement lourd. Sur les 15 000 soldats africains qui s’élancent face à l’armée allemande, 1 400 perdent la vie.

"Il évoquait peu la Grande Guerre"

Marcel Counord continue de combattre avec les tirailleurs sénégalais, jusqu’à une blessure reçue en octobre 1918 dans les Ardennes, au cours d’une attaque où, selon sa fiche militaire, "il a entraîné ses hommes à l’assaut des positions ennemies avec une énergie remarquable". Sa conduite au feu lui vaut la croix de guerre. Démobilisé en 1919, il reprend ensuite le chemin des bancs de l’école et poursuit sa carrière dans l’enseignement. "Il évoquait peu la Grande Guerre", se rappelle son descendant. "Je me souviens seulement qu’il plaignait ses hommes de marcher pieds nus, comme en Afrique, avec les godasses autour du cou car ils ne supportaient pas les chaussures de l’armée".

Selon Gérard Counord, ces longs mois passés avec les tirailleurs ont influencé le reste de sa vie : "Il est devenu par la suite professeur de langues. Il y a sûrement un lien". L’instituteur n’a en tout cas jamais oublié ses frères d’armes. Jusqu’à sa mort en 1968, il a précieusement conservé leurs visages. Grâce à son fils, cette belle histoire est désormais connue : "Je ne sais pas si ces documents ont un intérêt, mais si cela peut toucher les gens, alors cela me suffit", confie-t-il pudiquement.