Au terme d’un procès fleuve, la cour d’assises de Paris a condamné Pascal Simbikangwa à 25 ans de prison pour "crime de génocide". Une première pour la justice française régulièrement épinglée pour son peu d’empressement à juger les génocidaires.

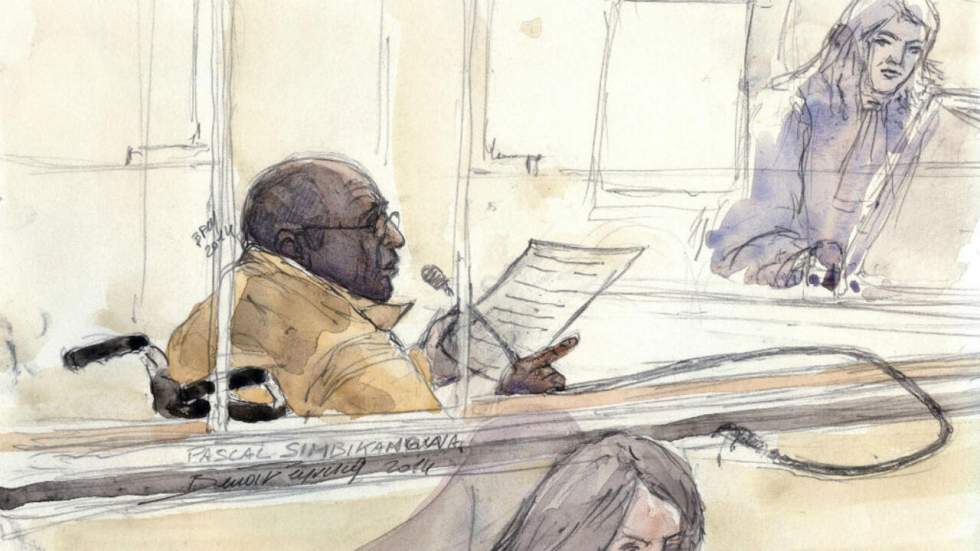

"Une nuit à marquer au fer rouge". C’est en ces termes que Tessy Kaytana, "fille de survivants du génocide rwandais" vivant en Ile-de-France, accueille le verdict "historique" rendu, vendredi 14 mars, par la cour d’assises de Paris dans le procès de Pascal Simbikangwa, premier Rwandais jugé en France pour sa participation au massacre de 800 000 Tutsis et Hutus modérés entre avril et juillet 1994. Au terme de six semaines d’audiences et de 11 heures de délibérés, l’ancien capitaine de la garde présidentielle, aujourd’hui âge de 54 ans, a été reconnu connu coupable de "crime de génocide" et de "complicité de crime contre l’humanité". Sentence : 25 ans de réclusion.

Bien que la peine prononcée soit inférieure à la perpétuité qu’elle avait requise, l’accusation ne cache pas son soulagement et sa grande satisfaction de voir la justice française condamner pour la première fois un "instigateur" de ce qui constitue l’un des plus grands crimes de masse du XXe siècle. "C’est un précédent important, cela montre que tous les génocidaires ne peuvent plus vivre dans l’impunité. C’est une étape cruciale car le crime de génocide est enfin reconnu", s’est félicité, à l’issue de l’énoncé du verdict, Alain Gauthier, porte-parole du Collectif des parties civiles pour le Rwanda (CPCR) qui, aux côtés de son épouse Dafroza, traque depuis 15 ans les anciens tortionnaires du drame rwandais ayant trouvé refuge en France.

"Un pas de plus vers la justice universelle"

"C’est un verdict devant lequel on doit s’incliner, a estimé pour sa part Me Patrick Baudouin, avocat de la Fédération internationale des droits de l’homme (FIDH) qui s’était porté partie civile. La décision de la cour rend hommage aux victimes et constitue une avancée pour la justice française dont c’était le premier procès lié au génocide. C’est un pas de plus vers la justice universelle et la lutte contre l’impunité des bourreaux."

Dans le hall du palais de justice, ce vendredi soir, il n’y a donc guère que la défense pour voir dans ce jugement une décision "injuste", "infondée", "irréelle". "C’est un arrêt qui ne va pas jusqu’au bout car si la cour était convaincue d’un crime de génocide, elle aurait prononcé la perpétuité. Cela montre qu’il y a un malaise", note Me Fabrice Epstein, l’avocat de Pascal Simbikangwa qui, avec sa consoeur Me Alexandra Bourgeot, s’est employé tout le temps de ce procès-fleuve à présenter l’accusé comme un sous-fifre des services de renseignement rwandais n’ayant qu’un pouvoir de décision limité.

Accusant les témoignages à charge d’avoir été délivrés sous la dictée des autorités du Rwanda, la défense n’a eu de cesse de dénoncer un procès "politique" permettant à la France de se racheter une conduite auprès de Kigali qui l’a longtemps soupçonnée d’avoir soutenu le régime hutu génocidaire.

Boîte de Pandore

Régulièrement pointée du doigt pour son peu d’empressement à juger d’anciens responsables du génocide malgré les textes internationaux lui donnant compétence universelle, la justice française semble manifester, par cette condamnation historique, sa volonté d’accélérer les choses. "La France reconnaît le génocide et qu’il y a des génocidaires sur son territoire", se réjouit, entre deux embrassades avec ses amies, Tessy Kaytana pour qui une boîte de Pandore vient de s’ouvrir.

"Il y a 15, 20 suspects de participation au génocide qui vivent en France. Certains font l’objet d’enquête, d’autres pas encore, c’est donc un message qui leur est envoyé, estime Simon Foreman, l’un des avocats des parties civiles. Le génocide était déjà un crime imprescriptible, on démontre ce soir [vendredi] que c’est aussi un crime qui n’a pas de frontières. La France fait partie de cette alliance internationale des justices pour lutter contre ces crimes qui portent atteinte à l’humanité entière".

Vingt-sept informations judiciaires sur le Rwanda sont actuellement traitées au "pôle génocide" du parquet de Paris, dont deux sont proches de la fin de l'instruction.