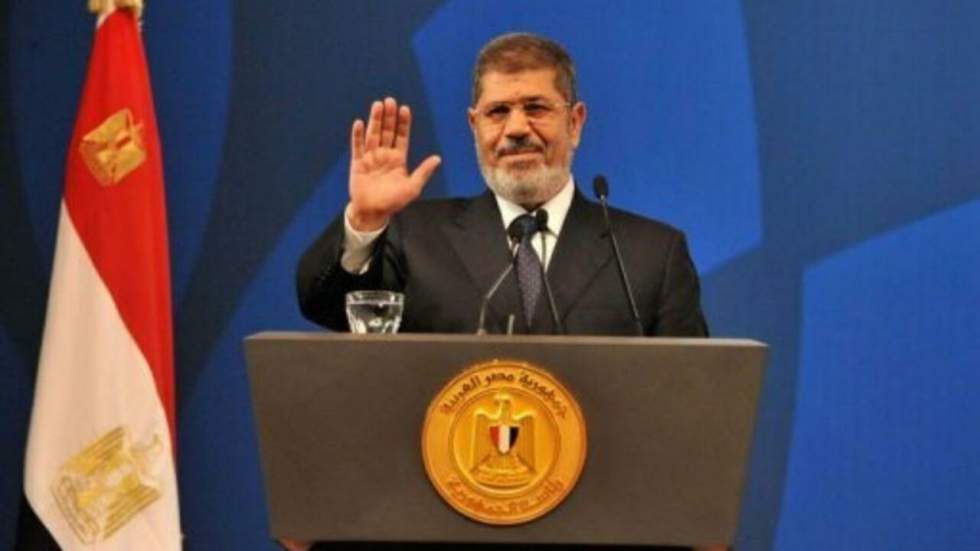

Jusqu'ici, la Maison Blanche entretenait des relations cordiales avec l'Égyptien Mohamed Morsi, président islamiste "démocratiquement" élu. Mais à l'heure où son pouvoir chancelle, Washington pourrait-il être tenté de prendre ses distances ?

Hormis les principaux intéressés, personne ne connaît la teneur exacte de leur conversation téléphonique. Barack Obama a-t-il appelé, mardi 2 juillet, Mohamed Morsi pour lui exprimer son soutien ou, au contraire, pour le sommer de lâcher prise ?

Pour l’heure, tout juste sait-on, par une source à la Maison Blanche, que le président américain a précisé à son homologue du Caire que Washington était attaché au "processus démocratique en Égypte" et qu’il ne "soutenait aucun parti ou groupe". Puis d’indiquer : "la démocratie ne se limite pas aux élections. Il s’agit aussi de faire en sorte que les voix de tous les Égyptiens soient entendues et représentées par leur gouvernement, y compris les nombreux Égyptiens qui manifestent à travers le pays."

Le président égyptien Mohamed Morsi a réaffirmé mardi soir sa "légitimité constitutionnelle", et appelé l'armée à retirer l'ultimatum. Mohamed Morsi "appelle les forces armées à retirer leur avertissement et refuse tout diktat" qu'il vienne d'Égypte ou de l'étranger, a-t-il écrit sur son compte Twitter officiel.

Alors que Mohamed Morsi fait face à un important mouvement de contestation, les États-Unis s’efforcent de rester prudents. D’abord parce que, même si une grande partie des Égyptiens pense le contraire, Obama considère que Morsi a été élu démocratiquement. En clair, il demeure difficile pour les États-Unis d’encourager la destitution d’un homme arrivé au pouvoir par les urnes et à qui, surtout, ils ont longtemps exprimé leur soutien. Sur le dossier égyptien, Washington se retrouve dans une situation délicate, observe Myra Mahdy-Daviran, écrivaine égyptienne et ancien membre du Conseil économique, social et environnemental (Cese). Pour le moment, Washington essaie de tempérer et tente de limiter la casse. Le 28 juin, à Alexandrie, un Américain a été tué durant des heurts, et la Maison Blanche redoute qu’un soutien américain trop voyant à l’armée ne déclenche une nouvelle vague d’attentats contre les intérêts américains.

Des Frères musulmans "accomodants"

"Morsi a été élu il y a un an avec plus de 51 % des voix et, avant cela, lors des législatives, les Frères musulmans, dont il est issu, avaient obtenu 40 % des sièges au Parlement. Ce qui signifiait pour les États-Unis qu’il y avait un nouveau pouvoir en Égypte avec qui ils pouvaient parler, rappelle Eberhard Kienle, directeur de recherche au CNRS et spécialiste du Moyen-Orient. Pouvoir qui, en outre, disposait d’une assise populaire et bénéficiait de l’assentiment de l’armée. Une fois au pouvoir, les Frères musulmans se sont montrés accommodants et les États-Unis y ont vu de possibles démocrates avec qui ils pouvaient travailler."

Pour Barack Obama, parvenir à bien s’entendre avec Mohamed Morsi offrait également une suite favorable à son fameux discours du Caire de 2009 destiné à améliorer les relations entre les États-Unis et le monde musulman. "Après la guerre en Afghanistan et le controversé centre de détention de Guantanamo, cela permettait aux États-Unis de montrer qu’ils pouvaient soutenir un pouvoir islamiste", analyse le chercheur.

Alors que les pro et anti-Morsi ont manifesté en masse mardi au Caire, sept personnes ont été tuées dans des affrontements, ont indiqué des sources médicales. Ces heurts dans le quartier de Guizeh ont également fait des dizaines de blessés, dont plusieurs ont été grièvement touchés par des tirs, ont indiqué ces sources, sans donner plus de précisions sur l'origine des victimes. (AFP)

Début mars 2013, à la faveur d’une visite au Caire, le secrétaire d’État américain John Kerry avait annoncé l’octroi d’une aide de 250 millions de dollars dans le but d’aider l’Égypte à surmonter la crise économique. Allié de longue date de Washington, l’Égypte bénéficie chaque année de plusieurs millions de dollars d’aide militaire qui couvrent, selon le site Internet Al-Ahram, 80 % de ses besoins en armes. Une coopération militaire que les États-Unis conditionnent, entre autres, au respect du traité de paix avec Israël ainsi qu’au maintien de la sécurité à la frontière avec l’État hébreu…

Vers un État défaillant ?

Mais le temps où la Maison Blanche accordait sa confiance au premier président civil de l’Égypte semble s’éloigner chaque jour un peu plus. En rejetant, mardi, l’ultimatum lancé par l’armée qui lui donnait 48 heures pour trouver une issue à la crise politique qui secoue le pays, Mohamed Morsi prend le risque d’un rapport de force aux conséquences désastreuses. "Si les Frères musulmans, par leur action, plongent le pays dans le chaos, si économiquement plus rien n’y fonctionne, l’Égypte, qui, je le rappelle, contrôle le Canal de Suez, pourrait devenir un État défaillant. Or cette éventualité, les États-Unis la refusent car cela menacerait leurs propres intérêts dans la région." Et ceux d’Israël. "Les États-Unis peuvent également craindre qu’en cherchant à se maintenir au pouvoir les Frères musulmans s’en prennent à Israël, surenchérit Myra Mahdy-Daviran. L’État hébreu est toujours un bon prétexte pour enflammer son peuple."

Bien qu’encore hypothétique, cette menace peut-elle convaincre la Maison Blanche de lâcher le président égyptien au profit de l’armée égyptienne et de son nouvel homme fort Abdel Fattah al-Sissi, que l’on dit proche des services secrets américains ? "Les États-Unis disposent d’interlocuteurs parmi les militaires égyptiens, ce ne sont donc pas des inconnus pour eux, mais Washington ne peut pas faire fi des élections qui ont porté Morsi au pouvoir", commente Myra Mahdy-Daviran. Même analyse du côté d’Eberhard Kienle : "À la Maison Blanche, on ne veut pas soutenir un régime militaire. D’autant que si l’armée intervient trop ouvertement, cela provoquera d’énormes problèmes dans le pays."

Échaudés par le difficile intérim assuré entre février 2011 et juin 2012 par le Conseil suprême des forces armées à la tête de l’État, les haut gradés semblent peu enclins à prendre les rênes du pouvoir. "Ils savent qu’ils sont nuls au pouvoir et bien plus efficaces en coulisses. Leur première priorité n’est pas de prendre le pouvoir mais de pousser les uns et les autres à une sorte de consensus, assure Eberhard Kienle. Si l’Égypte s’enfonce dans le chaos, elle ne sera pas capable d’assumer le rôle que les militaires entendent lui faire jouer : celle d’une puissance régionale, forte économiquement et diplomatiquement. Tout comme les États-Unis, l’armée cherche la stabilité."