Le Sénat examine le projet de loi pénitentiaire promis par le gouvernement, depuis un an et demi. Le texte prévoit notamment de rétablir le principe du placement des détenus en cellules individuelles. L'objectif est ambitieux...

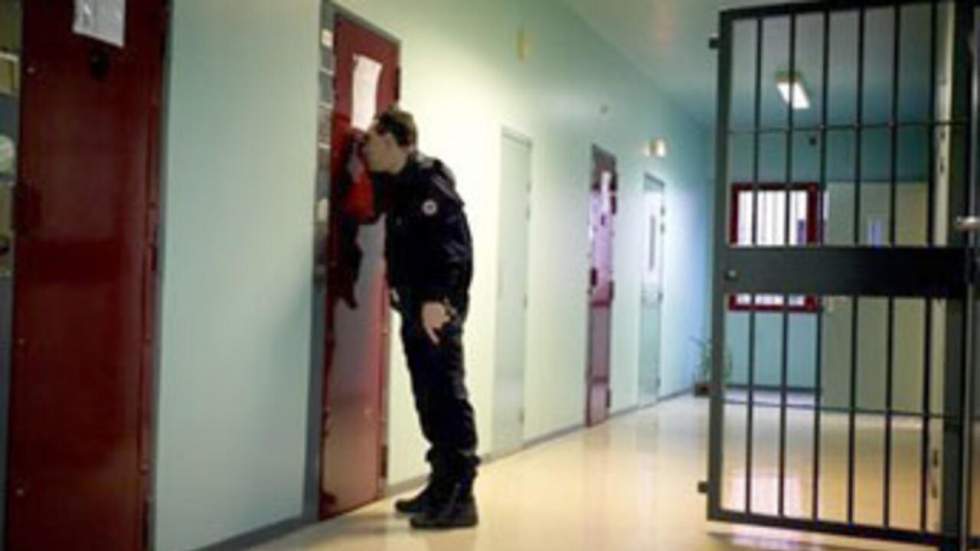

Alors que le nombre de suicides augmente de façon vertigineuse dans les prisons, au point de devenir un phénomène quasi quotidien depuis le début de l'année, la France s’attaque au vaste chantier de l’amélioration des conditions de vie en milieu carcéral.

Le Sénat entame aujourd’hui l’examen en urgence de la loi pénitentiaire - engagement pris par Nicolas Sarkozy au cours de la campagne présidentielle et promise par le gouvernement, depuis près d’un an et demi.

Le texte rédigé par le gouvernement a été lourdement modifié par la commission des lois du Sénat. Il a, en particulier, rétabli le droit théorique à une cellule individuelle, un droit jamais appliqué faute de place.

Présentée par la ministre de la Justice, Rachida Dati, comme une "loi fondamentale sur le service public pénitentiaire", le texte a déjà essuyé les critiques de la Commission des lois du Sénat, qui le juge "décevant", ainsi que celles des syndicats et de l’Observatoire international des prisons (OIP).

Dans leur collimateur : la procédure d’urgence, qui limite l’examen du texte par le Sénat et l’Assemblée nationale à une seule lecture. Une procédure jugée expéditive pour un texte élaboré sans que le monde carcéral ne soit consulté.

"Pour nous, ce texte est une simple réponse au problème du surpeuplement dans les prisons, très souvent pointé du doigt dans les médias, ces dernières années. On aurait préféré qu’il y ait concertation", affirme à FRANCE 24 Stéphane Barraut, secrétaire général adjoint de l’Union fédérale autonome pénitentiaire (Ufap), syndicat majoritaire de l’administration pénitentiaire.

La réinsertion laissée pour compte

La concertation, passage nécessaire, selon le syndicat, pour que le personnel pénitentiaire puisse mener à bien sa double mission : assurer la sécurité et la réinsertion des prisonniers. "Un surveillant peut avoir à gérer jusqu’à 130 détenus. Son boulot se résume à jongler entre les ouvertures de portes. On n’a plus le temps de parler avec les détenus", témoigne M. Barraut.

"La prison, c’est une question de société, poursuit-t-il. Il aurait été intéressant de débattre un peu plus en profondeur, se demander ce qu’on veut faire de nos prisons, quel sens veut-on donner à une peine." Ce que confirme Patrick Merest, délégué général de l’OIP : "Ce texte de loi est rédigé par l’administration pénitentiaire pour l’administration pénitentiaire."

Pourtant, la loi s’attaque à des problèmes récurrents, notamment celui du surpeuplement, en développant des alternatives à l’emprisonnement ainsi que des aménagements de peine. Le bracelet électronique, par exemple, pourrait remplacer le placement en cellule pour les détenus en attente de jugement.

L’application de cette mesure équivaudrait à libérer, selon le rapporteur de la Commission des lois Jean-René Lecerf, plus d’un quart des places occupées dans l’ensemble des prisons françaises. Et permettrait de s’aligner sur les recommandations du Comité des droits de l’homme de l’ONU, qui conseillait à la France en juillet 2008 de "limiter la durée de rétention avant jugement".

"On ne peut être que favorable aux alternatives à l’emprisonnement", assure Stéphane Barraut. "Mais il faut que les moyens humains suivent… Pas comme en 2000, lors de la mise en œuvre des premiers bracelets électroniques."