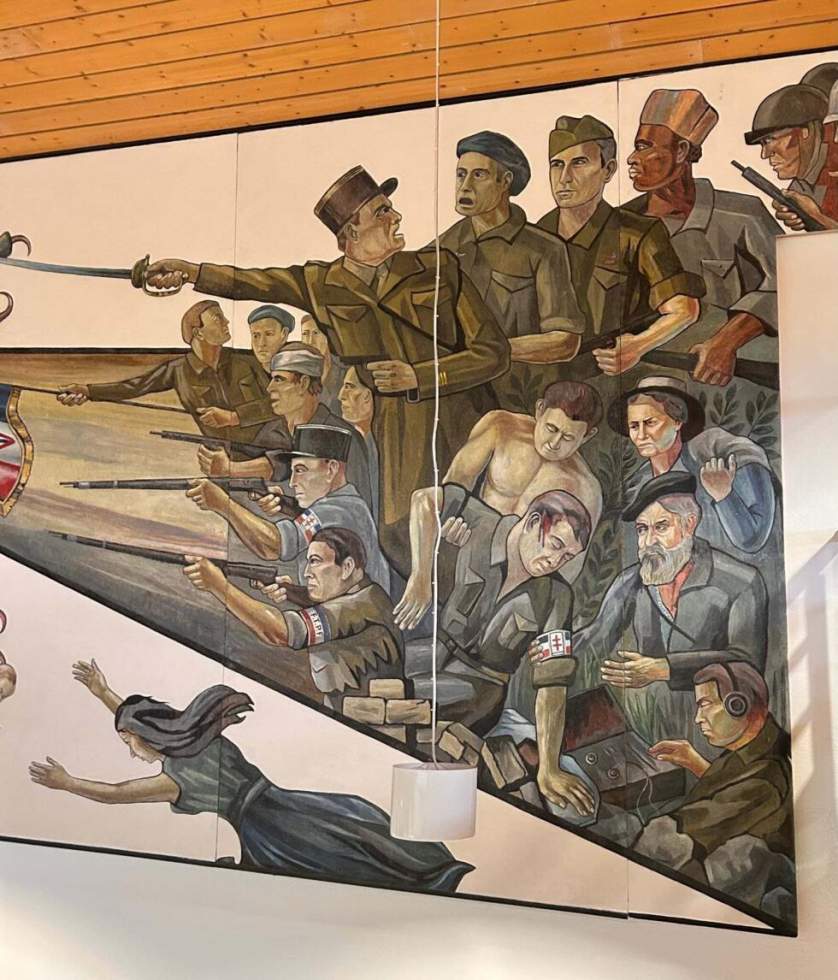

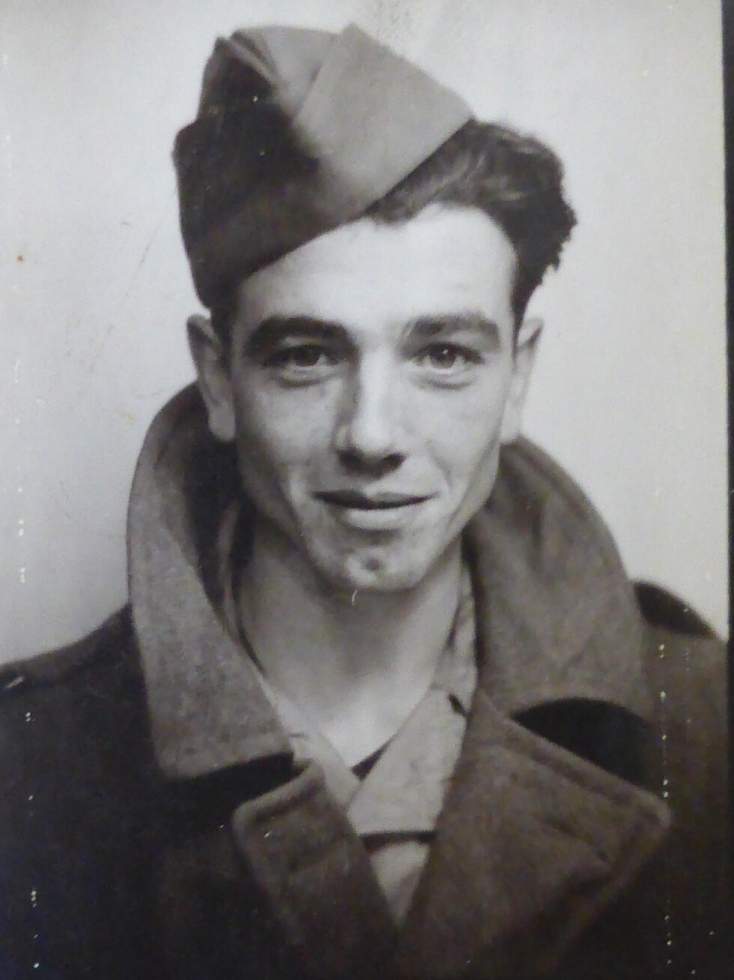

Des portraits de résistants et résistantes du maquis du Vercors. Deux soldats africains inconnus, Charles Goldbaum, Rosine Bernheim, Léa Blain et Pierre Bacus. © Association des Pionniers du Vercors

À l’entrée du musée de la Résistance de Vassieux-en-Vercors, dans la Drôme, une grande fresque accueille les visiteurs. Ils peuvent y contempler les multiples visages de celles et ceux qui se sont dressés face à l’occupant allemand dans le maquis du Vercors. Des hommes, des femmes, des militaires, des paysans, des Français, des Africains.

Quatre-vingts ans après cette page héroïque de la résistance en France, un ouvrage restitue leurs noms à ces combattants anonymes. Sur plus de 1 000 pages, les identités et parcours de près de 5 800 maquisards sont retracés. Auteur de ce monumental "Maquisards du Vercors, dictionnaire biographique" (Presses universitaires de Grenoble), Maurice Bleicher s’est donné pour mission de dresser un inventaire aussi complet que possible des personnes ayant appartenu à ce maquis décimé à l’été 1944 par l’armée allemande.

"J’ai commencé à travailler en 2012 sur l’historique de deux unités du maquis du Vercors, c’est-à-dire à peu près 500 hommes", raconte le président délégué de l'Association nationale des pionniers et combattants volontaires du maquis du Vercors, familles et amis. "Ensuite, c’est la curiosité qui m’a poussé à continuer. Je me suis demandé : 'Qui était les autres ? Qu’avaient-ils fait ? D’où venaient-ils ?'"

Un fichier pour point de départ

Fils de maquisard, Maurice Bleicher a ainsi entamé un long chemin de pèlerin. Pendant dix ans, il a établi nom après nom la liste de ceux qui ont rejoint ce maquis formé dès la fin de l’année 1942 dans ce massif montagneux de 135 000 hectares.

Pour assembler ce puzzle, il a pu s’appuyer sur des documents établis durant la guerre. "Lorsque le maquis du Vercors a été mobilisé le 9 juin 1944 suite au débarquement en Normandie, les effectifs sont passés de 400 à 4 000 personnes. Le maquis va alors se militariser. L’état-major [de la Résistance] a eu alors besoin de connaitre le nombre exact d’hommes pour les équiper, les armer, les nourrir, les répartir en unité et leur donner des missions. Un fichier a donc été constitué", constate-t-il.

Enfoui lors de l’attaque du maquis par les Allemands en juillet 1944, le document a été retrouvé à la Libération. Il a permis d’établir des soldes, d'attribuer des certificats à ceux qui avaient participé aux combats ou de verser des indemnisations aux familles des plus de 600 tués.

"Ce fichier est aujourd’hui conservé par mon association. Il a été enrichi au fur et à mesure par des courriers, des demandes d’attestations, des décorations, mais je me suis aperçu qu’il est très lacunaire. Il manque ceux qui n’ont plus donné signe de vie après la guerre, ou ceux qui ont fait un passage dans le maquis entre 1943 et 1944, avant la mobilisation", explique l’auteur du dictionnaire.

Faire connaître tous les maquisards sans distinction

Pour compléter au maximum ces fiches, Maurice Bleicher a donc consulté d’autres sources aux Archives nationales, au service historique de la Défense, aux Archives départementales ou encore au sein des familles. Un véritable travail de fourmi : "Pour certains j’ai une ligne et pour d’autres j’ai trois pages. Il y avait aussi parfois des doublons pour des gens qui étaient mentionnés à la fois sous leur vrai nom et sous un pseudo."

Emile Boissieux. Charles Escoffier. Vicente Frego. Rose Jarrand. Louise Martin. Paul Moisson. Léon Platroz. Krystyna Skarbek. Henri Ullmann. Autant de noms que d’histoires : "Pour les gens qui s’intéressent au maquis, il y a des figures bien connues, mais l’idée est de faire connaître les maquisards sans distinction. C’est un classement alphabétique."

Même s’il ne fait pas de différence entre les combattants, le dictionnaire biographique permet d’établir certaines données statistiques et sociologiques. Sur les près de 5 800 maquisards, une centaine sont des femmes. Des résistantes armées, mais aussi des infirmières ou des hôtelières et des restauratrices qui ont apporté un soutien régulier en soignant, hébergeant ou nourrissant les membres du maquis.

Ces combattants sont natifs de 89 départements français, mais aussi de 33 pays étrangers, ainsi que de 16 colonies. "On compte 30 Nord-Africains et 52 Subsahariens", détaille Maurice Bleicher. "Cela a été spécifiquement compliqué de bien les identifier, essentiellement pour des problématiques d’orthographe. Leurs noms apparaissent dans le fichier d’origine, mais ils ont été retranscrits de façon phonétique."

Les tirailleurs sénégalais du Vercors

Malgré ces difficultés, ce spécialiste du Vercors a pu retrouver les fiches militaires de la moitié d’entre eux et retracer pas à pas leurs parcours : "Les Nord-Africains travaillaient sur la construction d’un barrage dans l’Isère. L’un d’entre eux était proche de la Résistance et a convaincu les autres de rejoindre le maquis. Il y avait des Tunisiens, des Marocains et des Algériens."

Mohamed Ben Hassen, originaire de Marrakech, entre ainsi dans le maquis le 7 juin 1944 et est affecté au camp C16. À la Libération, il s’engage dans le 11e régiment de cuirassiers. Mohamed Tahar, né à Constantine, rejoint aussi le camp C16 le 13 juin 1944, mais le reste de son itinéraire n’est pas connu.

Le destin d’un groupe de tirailleurs sénégalais est en revanche plus documenté, grâce notamment aux travaux d’André Bouisson, auteur du livre "Les Sénégalais du Vercors", (éditions du Net). Fait prisonniers en 1940, ces soldats africains ont ensuite été libérés, puis affectés à la caserne de la Doua à Villeurbanne. Encadrés par des soldats allemands, ils devaient effectuer des travaux divers dans la région lyonnaise.

"La Résistance a décidé de les approcher et de monter une opération d’exfiltration clandestine. Ils ont été amenés et intégrés dans le maquis du Vercors, où ils ont formé deux sections", raconte Maurice Bleicher. "Ils avaient une belle prestance, car eux avaient des uniformes. Au départ, ils ont été employés à des missions de surveillance de dépôt d’armement ou à des piquets d’honneur, puis lorsque le maquis a été attaqué, ils ont participé aux combats."

Le plus célèbre de ces hommes s’appelle Samba N’Dour, le seul à avoir été tué. Dans sa fiche, il est indiqué qu’il est né en 1910 à Diaklé, au Sénégal, et qu’il était cultivateur. Blessé lors de la libération de la ville de Romans le 22 août, il meurt deux jours plus tard de ses blessures. Sa citation à l’ordre de l’armée précise qu’il a "continué à se battre au milieu des rafales de mitrailleuses ennemies".

Ses camarades s’appellent Bilaly Adama, Sene Diagane, Kinda Diallo ou encore Gilbert Sa Traore. "Après la libération de Romans, ils sont entrés dans Lyon le 3 septembre. Ils ont ensuite été intégrés au 11e régiment de cuirassiers, qui a poursuivi les combats jusqu’au Doubs. Mais vers la fin septembre, ce qui correspond à la période de blanchiment des troupes, ils ont été ramenés à l’arrière, dans le sud de la France, dans l’attente de leur rapatriement", poursuit l’auteur. Cinq ans après le début de la guerre, ils sont rentrés dans leur pays d’origine, au début de l’année 1945. "Dans les années 1970, un ancien du maquis qui travaillait en Afrique a été mandaté pour essayer de les retrouver, mais sans succès", ajoute-t-il.

Tous unis

Maurice Bleicher a pu mettre la main sur 2 000 portraits de maquisards du Vercors, mais pour ces tirailleurs, la mission s’est révélée impossible : "Il y a quelques photos de groupes, mais elles ne sont pas légendées. On ne peut pas les identifier formellement." Même si leurs visages demeurent inconnus, le maquis du Vercors ne les a jamais oubliés. Une plaque leur rend notamment hommage à Romans-sur-Isère.

Dans le dictionnaire, ils sont inscrits au même rang que leurs frères et sœurs d’armes. "Peu importe leur statut, leurs croyances, ils se sont tous unis au même endroit, au même moment, pour la même cause, c’est-à-dire libérer le pays et restaurer ces valeurs républicaines et démocratiques", insiste Maurice Bleicher.

L’histoire du maquis du Vercors a été bien étudiée par les historiens, mais pour son auteur, cet ouvrage apporte une autre dimension : "Ce n’est pas un énième récit des combats. C’est une approche complémentaire et inédite, à taille humaine."