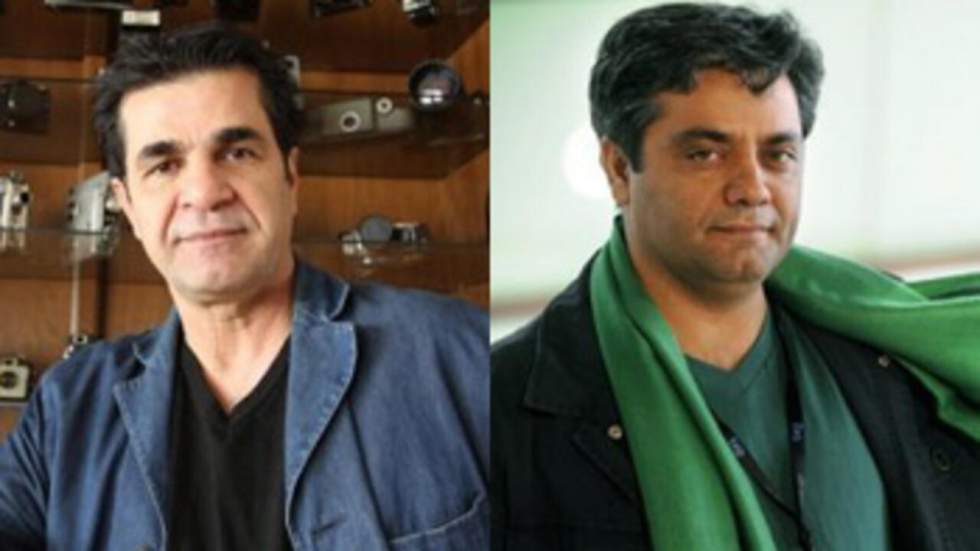

La condamnation à six et un an de prison des cinéastes Jafar Panahi et Mohammad Rasoulof a été récemment confirmée en appel. Une sentence qui les place devant un choix cornélien : l'exil ou les geôles de la république islamique.

Depuis une quinzaine de jours, le cinéaste Jafar Panahi attend chez lui que les autorités iraniennes se décident à appliquer sa peine de six ans de prison et de vingt ans d’interdiction de filmer, de voyager et de s’exprimer. Sa condamnation pour "action contre la sécurité nationale et propagande contre le régime", prononcée par un tribunal de première instance, en décembre 2010, a été récemment confirmée par une cour d’appel, a annoncé un membre de sa famille à l’AFP, ce samedi.

En attendant que la police frappe à sa porte, le réalisateur de "Ceci n’est pas un film" (voir bande-annonce ci-dessous) se trouve en résidence surveillée à Téhéran. La confirmation de la décision de la cour d'appel "a été rendue il y a deux semaines, mais elle n'a pas encore été appliquée et Jafar Panahi demeure libre pour l'instant", ont précisé ses proches. L'avocate du cinéaste, Me Farideh Gairat, a indiqué de son côté à l'AFP ne pas avoir reçu de notification du jugement.

Pour échapper à sa peine, le réalisateur envisage-t-il de prendre la route de l’exil ? Au mois de mars dernier, c’était une option qu’il refusait. Dans l’une des rares interviews qu’il a accordées depuis son arrestation en mars 2010, Jafar Panahi faisait alors part à Jean-Louis Martinelli, directeur du Théâtre Nanterre-Amandiers en voyage à Téhéran, de sa réflexion : "Certes, je pourrais partir à l’étranger. (…) [Mais] ma place est ici. Tout d’abord en tant que cinéaste, je veux et dois filmer l’Iran et les Iraniens, dont je connais la façon de penser, la manière de marcher, de manger, de respirer."

"Je suis un arbre qui ne donne pas de fruits hors de sa terre"

Le réalisateur n’aurait pas changé d’avis depuis, selon les échos reçus de Téhéran par Abbas Bakhtiari, un musicien iranien installé à Paris, qui est quotidiennement en contact avec les familles des cinéastes arrêtés depuis la réélection de Mahmoud Ahmadinejad, en 2009. Une position que cet exilé - en France depuis 28 ans - peut comprendre. "L’exil, pour un cinéaste iranien, c’est un cauchemar. Il n’est vivant que dans son pays, où des idées de films se déploient sous ses yeux tous les jours - il y a de telles difficultés en Iran, tellement de choses à dire", confie-t-il à France24.com.

La détermination de Mohammad Rasoulof, co-réalisateur avec Jafar Panahi du film qui leur a valu d’être condamnés en décembre 2010, semble être la même, même si la justice iranienne a été plus clémente envers lui : sa peine a été ramenée de 6 à 1 an de prison, selon les informations collectées ce samedi.

Dans un entretien donné à Paris en septembre dernier, après avoir été autorisé à sortir de son pays, Mohammad Rasoulof se montrait en effet bien décidé à vivre coûte que coûte en Iran. "En ce qui me concerne, je refuse de partir parce que, comme le disait Kiarostami [le cinéaste iranien, NDLR], ‘je suis un arbre qui ne donne pas de fruits hors de sa terre’. (…) Quelle que soit la décision qui sera prononcée lors de mon procès, pour lequel j’ai fait appel, j’y resterai", déclarait-il à Libération.

L’exil, pourtant, est une question qui taraude le cinéaste. Son dernier film, "Au Revoir" (voir bande-annonce ci-dessous), sorti le 7 septembre sur les écrans français, ne parle que de cela. Il raconte l’histoire d’une femme avocate qui aspire à quitter l’Iran pour retrouver la liberté. "Il faut ainsi comprendre qu’avant tout, l’exil est un deuil, une souffrance. C’est d’ailleurs le sujet de mon prochain film, si je parviens à obtenir l’autorisation (des autorités)", poursuit Mohammad Rasoulof.

Depuis que la réélection contestée de Mahmoud Ahmadinejad, en 2009, a conduit à un net durcissement du régime, nombreux sont les cinéastes et les acteurs à avoir quitté le pays, pour un temps plus ou moins long. "J’ai recueilli chez moi une actrice iranienne très célèbre à Téhéran. Elle pleurait tous les jours et a fini par rentrer au pays. L’Iran lui manquait trop", témoigne Abbas Bakhtiari. Parfois, l’exil se fait dans l’anonymat "pour ne pas mettre en danger les familles", explique encore celui-ci.

"Ce n'est pas à nous de partir !"

Toutefois, certains vivent mieux leur départ que d’autres. C’est le cas de Bahman Ghobadi, auteur des "Chats persans" (2009), un film sur la difficulté pour les jeunes Iraniens de jouer leur musique sans être inquiétés par la police. Lui s’est installé depuis deux ans à Paris et s’est plusieurs fois expliqué sur son départ : la pression des autorités a eu raison de son attachement à son pays. "Ce film [Les Chats persans, NDLR], je l’ai écrit en tremblant de peur, puis tourné dans l’angoisse. La quatrième fois que le ministère de la Guidance [ministère de la Culture et de la Guidance islamique] m’a dit de prendre mes affaires et de partir, j’ai obéi", confiait-il à l’époque à Paris Match. Avant de poursuivre : "Je suis révolté ! Ce n’est pas à nous de partir ! Ce sont eux, ces gouvernants, ces milices, qui doivent quitter l’Iran !"

L’exil des intellectuels indésirables en Iran est peut-être ce que recherchent effectivement les autorités iraniennes, suggère Jafar Panahi. "Probablement, ma mise en liberté, en résidence surveillée, répond à cet objectif. Car je suis sûr qu’ils fermeraient les yeux sur mon départ", expliquait-il au mois de mars. "Mais je ne le ferai pas", concluait-il.