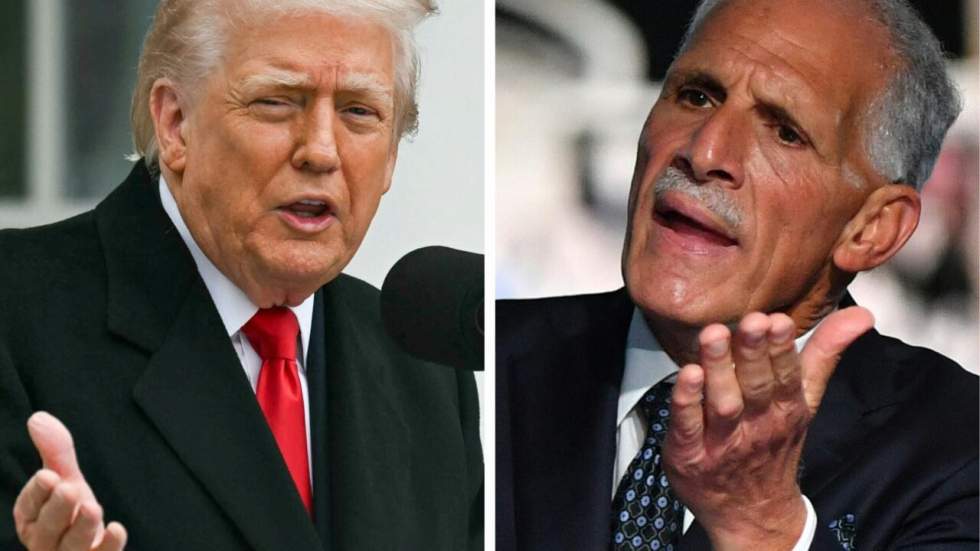

Le président américain Donald Trump à la Maison Blanche à Washington, le 25 novembre 2025, et le candidat à la présidence du Honduras et homme d'affaires Nasry Asfura, à Tegucigalpa, le 11 novembre 2025. © Andrew Caballero-Reynolds, Orlando Sierraa, AFP

Si Nasry Asfura "ne remporte pas les élections, les États-Unis ne gaspilleront pas leur argent." En une phrase, écrite à deux jours du scrutin hondurien, Donald Trump a fait irruption dans une campagne qu'il avait jusque-là soigneusement ignorée. Le message est limpide : Washington veut un allié sûr dans ce petit pays d'Amérique centrale, et ce candidat, c'est le conservateur néolibéral Nasry "Tito" Asfura, donné en tête selon des résultats préliminaires extrêmement serrés.

Dans un geste d'ingérence assumée, Donald Trump se dit prêt à travailler avec lui pour lutter contre le narcotrafic et a menacé, sans détours, de couper l'aide américaine si un autre candidat s'impose. Une méthode déjà éprouvée : en Argentine, il avait conditionné un soutien massif de 20 milliards de dollars à la victoire des alliés de Javier Milei aux législatives d'octobre.

Selon le président américain, Nasry Asfura serait "le seul vrai ami de la liberté", quand Rixi Moncada, la candidate de la gauche au pouvoir, incarnerait "les communistes" avec lesquels il affirme ne pas pouvoir travailler. Il dit ne pas faire "confiance" à Salvador Nasralla, l'autre candidat de droite, devancé de quelques voix par Nasry Asfura pour le moment. "Tito et moi pouvons travailler ensemble pour lutter contre les narco-communistes et aider le peuple du Honduras", a-t-il lancé sur les réseaux sociaux.

Après quatre années de gouvernement de gauche sous Xiomara Castro – une première après plus d'un siècle de domination du Parti national et du Parti libéral –, la Maison Blanche semble décidée à voir le pays revenir dans le giron de la droite.

"Un pays gangréné par les narcos"

Pourquoi ce soudain intérêt américain ? Pour Pascal Drouhaud, spécialiste de l'Amérique latine et chercheur associé à l'Institut Choiseul, la réponse tient en deux mots : narcotrafic et migration. "C'est un pays gangréné par les narcos et situé sur la principale voie d'accès des migrants vers les États-Unis : pour Donald Trump, il est très logique de soutenir publiquement Nasry Asfura", explique-t-il. "C'est une ingérence totale dans le débat politique hondurien, mais qui s'inscrit dans une stratégie cohérente de retour en force dans la région. Tout est très calculé."

Coincé entre le Nicaragua, le Salvador et le Guatemala, le Honduras est un nœud essentiel pour la cocaïne venue d'Amérique du Sud et destinée au marché américain. Si les efforts de Xiomara Castro ont permis de faire reculer le taux d'homicides à un niveau historiquement bas, le pays demeure le plus violent d'Amérique centrale : environ 25,3 homicides pour 100 000 habitants en 2024.

"Il est essentiel, dans la perspective de Donald Trump, de sécuriser l'Amérique centrale", abonde Kevin Parthenay, coprésident de l'Observatoire politique de l'Amérique latine et des Caraïbes. "Cela participe d'une vision plus large : faire de l'Amérique latine une zone de contrôle des États-Unis – politique, économique et militaire. L'idée est de reprendre le Honduras comme un pion clé sur un échiquier désormais hémisphérique."

Cet intérêt coïncide avec une remilitarisation américaine qui ne dit pas son nom. Depuis août, les États-Unis, qui disent lutter contre les cartels de la drogue, ont lancé une vaste campagne dans les Caraïbes et le Pacifique, mobilisant navires de guerre et avions de chasse. Au total, le pays a mené des frappes contre plus de 20 navires, tuant au moins 83 personnes, sans jamais fournir de preuves que ces navires aient été liés au narcotrafic. Donald Trump accuse le Venezuela d'être à l'origine du flot de stupéfiants qui submerge les États-Unis.

Mi-novembre, l'opération "Southern Spear" ("lance du Sud") a été dévoilée par Pete Hegseth, le ministre américain de la Défense. Selon Pascal Drouhaud, le calcul est clair : "Le Honduras permet un contrôle de la façade Atlantique, et le Salvador celui de la façade Pacifique : deux points essentiels dans la géostratégie de Donald Trump."

Des politiques de "mano dura"

La présence américaine dans le pays n'est pas nouvelle. Dans les années 1980, Washington y avait bâti la base aérienne de Soto Cano (anciennement Palmerola), aujourd'hui principal point d'ancrage des forces américaines en Amérique centrale. "Avec un président hondurien très loyal à Donald Trump, on peut imaginer une intensification de la présence militaire dans les années qui viennent : pas une intervention, mais des relais pour sécuriser les flux et faciliter d'éventuelles opérations ailleurs", observe Kevin Parthenay.

Le volet migratoire est tout aussi central. Chaque année, des milliers de Honduriens, mais aussi de Vénézuéliens et d'Haïtiens, traversent le pays en route vers le nord, fuyant la misère ou l'emprise des gangs. Aujourd'hui, près de deux millions de ressortissants honduriens vivent aux États-Unis. Leurs envois d'argent à leur famille, les "remesas", représentent environ 25 % du PIB, soit dix milliards de dollars. Une dépendance dont aucun gouvernement hondurien ne peut s'affranchir.

Depuis 2025, le Honduras a renforcé sa coopération migratoire avec les États-Unis. Un accord signé à Washington autorise désormais la réadmission sur le sol hondurien de migrants non honduriens refoulés par les autorités américaines, afin qu'ils y déposent leur demande d'asile. Si Xiomara Castro avait initialement menacé de fermer les bases américaines après cette promesse du président américain, elle a fini par se dire prête à financer des vols pour rapatrier ses ressortissants. En novembre, près de 30 000 Honduriens avaient déjà été expulsés, soit 13 000 de plus qu'un an plus tôt.

Cette proximité forcée n'est pas propre au Honduras. Le Salvador de Nayib Bukele, autre proche de Donald Trump, a déjà accepté dans ses prisons des centaines de migrants expulsés par la nouvelle administration américaine, en échange d'un sursis pour certains de ses ressortissants aux États-Unis. Selon Kevin Parthenay, le président américain "cherche à reproduire ce modèle d'alliance sécuritaire avec le Honduras, inspiré des politiques de ‘mano dura', pour contrôler à la fois trafics et migrations".

Terrain de rivalité avec la Chine

Mais les calculs américains ne se limitent pas au seul champ sécuritaire. Depuis plusieurs années, l'Amérique latine est devenue l'un des principaux terrains de rivalité diplomatique entre Washington et Pékin. "Donald Trump vise un objectif simple : éviter qu'un gouvernement hondurien puisse se rapprocher de son adversaire principal, la Chine. Pour lui, il faut un gouvernement qui ne soit pas progressiste et surtout pas nationaliste latino-américain", explique Jean-Jacques Kourliandsky, directeur de l'Observatoire de l'Amérique latine à la Fondation Jean-Jaurès.

La bataille est d'autant plus âpre que Pékin s'est imposé en quinze ans comme un acteur économique incontournable, au point de devenir le premier ou deuxième partenaire commercial de nombreux pays du continent. Au Honduras, Nasry Asfura comme Salvador Nasralla ont déjà laissé entendre qu'ils pourraient rétablir les relations officielles avec Taïwan, rompues en 2023 par Xiomara Castro au profit de la Chine. Une telle volte-face serait un revers majeur pour la Chine, la plus importante en Amérique latine depuis 1990.

C'est dans ce contexte qu'un geste surprenant de Donald Trump a fait bondir les observateurs : l'annonce d'une "grâce totale et absolue" accordée à l'ancien président Juan Orlando Hernández, condamné à 45 ans de prison aux États-Unis pour trafic de drogue.

"C'est très paradoxal, mais ça montre justement le bout de sa stratégie ", estime Kevin Parthenay. "Donald Trump met un voile sur cette affaire pour reprendre un contrôle total sur le Honduras, quitte à relancer plus tard sa politique anti-narcotrafic."

Interrogé sur ses motivations, Donald Trump a assuré répondre aux appels des Honduriens convaincus que la condamnation de l'ex-président était politique. "Ils pensaient vraiment qu'il avait été piégé, et c'était terrible", a-t-il soutenu devant les journalistes à bord d'Air Force One.