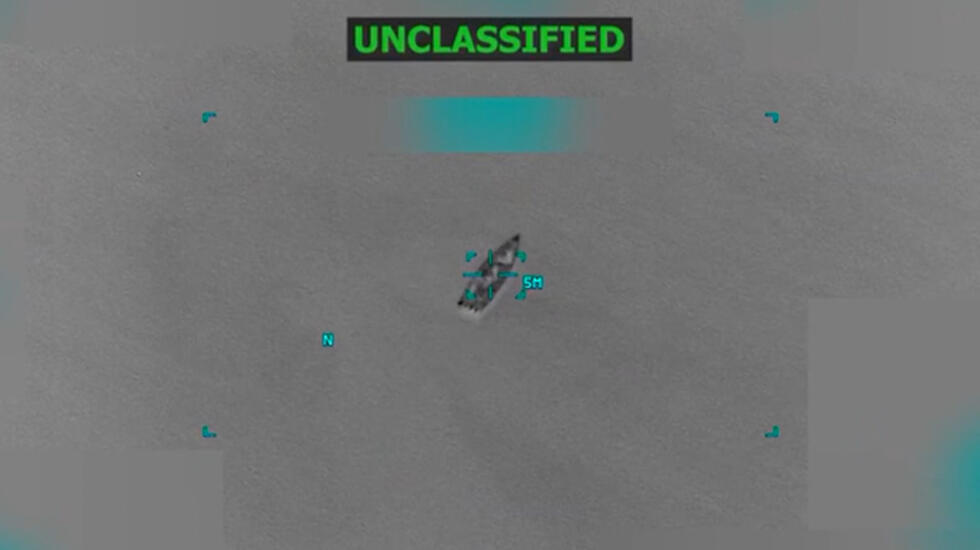

L'USS Gerald R. Ford, le plus gros porte-avions américain, au large de Newport News, aux États-Unis, le 11 juin 2016. © Marine américaine via Reuters

Sur ordre de Donald Trump, les États-Unis ont envoyé vendredi 24 octobre un porte-avions à Trinité-et-Tobago, pour lutter contre le narcotrafic en Amérique latine. La marine américaine prévoit des exercices dimanche, tout près du Venezuela. Sept navires de guerre ont été déployés dans les Caraïbes, et un dans le Golfe du Mexique, tandis qu’un bombardier B-1B est passé tout près des côtes vénézuéliennes, selon les données de suivi des vols. Un acte que la Maison Blanche dément pour le moment.

Ces manœuvres navales inquiètent les pays de la région au plus haut point, à commencer par le premier intéressé – le régime de Nicolas Maduro. Washington assure en effet viser le gang vénézuélien Tren de Aragua pour l’empêcher d’acheminer de la drogue aux États-Unis.

Le dirigeant vénézuélien, qui tente depuis plusieurs semaines d’apaiser les tensions avec Donald Trump, a de nouveau lancé un appel à la paix, cette fois sur un ton teinté d’ironie : "Oui paix, oui paix, oui paix, pour toujours, paix pour toujours, pas de guerre folle, s’il vous plaît, pas", a-t-il lancé, imitant le phrasé si particulier de son homologue américain, qu'il qualifie de "langage Tarzan", et rappelant que des équipements militaires achetés à la Russie et à la Chine avaient été testés.

Dans la nuit de jeudi à vendredi, le ministre de la Guerre Pete Hegseth annonçait par ailleurs avoir frappé une sixième embarcation de narcotrafiquants présumés en eaux internationales, tuant six personnes et portant le bilan total à au moins 43 morts dans les Caraïbes et le Pacifique.

"Nous n'allons pas nécessairement demander une déclaration de guerre au Congrès, nous allons simplement tuer les gens qui entrent dans notre pays", s’est défendu vendredi Donald Trump, qui essaie tant bien que mal de se présenter comme un président pacificateur depuis son retour dans le Bureau ovale en janvier dernier.

Cette "intensification de l’usage de la violence" ne surprend pas Kevin Parthenay, professeur de science politique à l’Université de Tours, invité lors d’un débat sur les tensions dans la région sur France 24. "Si on regarde le premier mandat de Trump, on a eu beaucoup de mots sur la question vénézuélienne. Depuis le début de son deuxième mandat, il y a une décomplexion totale sur l’usage de la violence, que ce soit sur le plan rhétorique ou sur le plan des actes", poursuit le coprésident de l’observatoire politique de l’Amérique latine et des Caraïbes, tout en rappelant que les attaques d’embarcations sont en "violation totale du droit international".

Une "intervention extérieure" au Venezuela "peut enflammer" l'Amérique du Sud, a réagi vendredi le conseiller spécial de Luiz Inacio Lula da Silva pour les Affaires étrangères, en amont d’une potentielle rencontre dimanche en Malaisie entre le président brésilien et le locataire de la Maison Blanche. L’opposante vénézuelienne Maria Corina Machado, tout juste récipiendaire du prix Nobel de la paix, a quant à elle estimé que c’était Maduro qui avait "déclaré la guerre aux Vénézueliens". "L’invasion qui existe ici est celle des Cubains, des Russes, du Hezbollah, du Hamas, du cartel de la drogue", a-t-elle poursuivi, tout en ne soutenant pas ouvertement une opération américaine sur le terrain.

Une "ressource de propagande" pour Maduro

Il faut dire que Washington ne cesse d’accentuer la pression sur le régime de Caracas depuis plusieurs mois. En août, la mise à prix de Nicolas Maduro a été doublée pour passer à 50 millions de dollars et trois navires de guerre avaient alors été déployés près des côtes vénézuéliennes. Les États-Unis avaient également envoyé dix avions de combat sur l’île voisine de Porto Rico début septembre. Le 6 octobre dernier, Nicolas Maduro est allé jusqu’à affirmer avoir déjoué un plan d’attaque contre l’ambassade américaine, plaidant le coup monté pour "blâmer" Caracas.

Une "ressource de propagande" très utile pour le dirigeant vénézuélien, selon Andreina Flores, journaliste pour RFI, qui rappelle sur le plateau de France 24 que l’opposition avait revendiqué la victoire lors des élections présidentielles de juillet 2024 et dénoncé un "coup d’État" de Maduro. "Il sollicite souvent cette idée que l’on va envahir le Venezuela, c’est une manière de détourner l’attention des vrais problèmes du pays", assure-t-elle.

Malgré la montée en tension, qui a atteint un seuil inédit avec l’autorisation mi-septembre par Trump d’actions clandestines de la CIA au Venezuela, une opération militaire de grande ampleur semble toutefois inimaginable à l’heure actuelle.

"Le pari de Trump est de faire peur, de mettre une pression de plus à Maduro dans l’espoir qu’il quittera le pouvoir de lui-même", estime Nelson Castellano, ancien consul du Venezuela. "Il n’enverra pas de troupes américaines sur le terrain, l’intervention militaire devrait se cantonner à ce que l’on voit là", juge notre chroniqueuse internationale Kethevane Gorjestani. "Trump voit les Amériques comme la chasse-gardée des États-Unis : ce qui ne veut pas dire qu’il veut aller déstabiliser et changer tous les régimes. Il parle moins de Maduro comme d'un dictateur, mais comme d’un baron de la drogue", poursuit notre ancienne correspondante à Washington sur le plateau de France 24.

Une instrumentalisation politique de la santé publique ?

Pour la base trumpiste, cette thématique s’inscrit en effet dans un discours plus large sur la crise du fentanyl, qui, malgré un déclin notable, a tout de même causé la mort de 87 000 Américains entre octobre 2023 et septembre 2024. Dans ses meetings de campagne, Trump accusait régulièrement des régimes "complices" comme le Venezuela d’alimenter l’épidémie.

Gabriel Hetland, professeur d’études latino-américaines à l’Université d’Albany, y voit plutôt une tentative maladroite d’instrumentalisation politique d’une question de santé publique. "Il est absurde de dire que cela a un quelconque lien avec le fentanyl : le Venezuela n’en produit pas et ne joue qu’un rôle mineur dans le transport de cocaïne, à hauteur de 10 à 12 % du commerce mondial, la grande majorité passant par le Pacifique."

"Il s’en prend au Venezuela et à la Colombie, car ce sont des gouvernements de gauche : beaucoup de cocaïne passe pourtant par l'Équateur", note quant à lui Jean-Michel Leprince, journaliste qui a couvert l’Amérique latine pendant 40 ans pour Radio Canada.

Il l’assure, il sera "très difficile" pour Trump de se débarrasser de Maduro : "Il dispose d’un service de sécurité cubain très compétent, présent depuis l’époque de Chavez : Castro a ainsi pu réchapper à plus de 600 tentatives d’assassinat…".