"Le Cri' d'Edvard Munch volé en 2004 à Oslo, "Le Jardin du presbytère de Nuenen au printemps" de Vincent van Gogh volé en 2020 à Laren et "La Joconde" de Leonard de Vinci volé en 1911 au Louvre. © Studio graphique FMM

Des bijoux d'une valeur "inestimable", faits d'or, d'émeraudes, de diamants, de saphirs et de perles, ont été volés, dimanche 19 octobre, au musée du Louvre, à Paris, lors d'un cambriolage commis en quelques minutes par un commando toujours en fuite. Dans l'histoire du musée parisien, le plus visité au monde, d'autres vols ont déjà été commis.

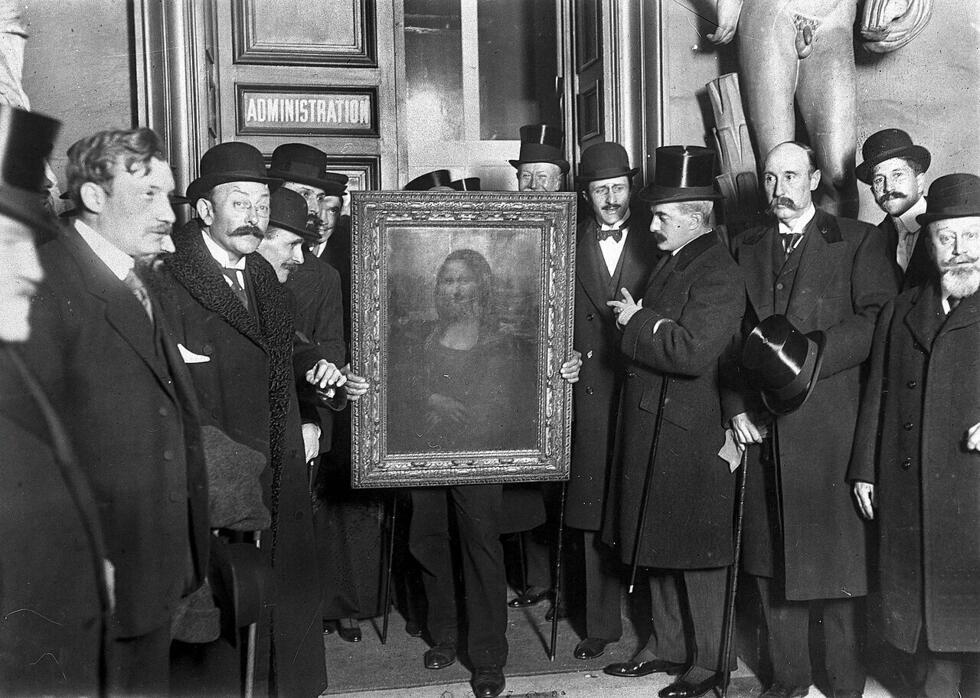

- Le vol de la Joconde en 1911

Le vol le plus emblématique commis au Louvre remonte à 1911 et a été perpétré par Vincenzo Peruggia, un ouvrier italien qui avait participé aux travaux de mise sous verre de tableaux du musée. Cet homme souhaitait voir le chef-d'œuvre de Léonard de Vinci revenir dans son pays d'origine. Le lundi 21 août, jour de fermeture, il rentre dans le musée vêtu de sa blouse de travail. Profitant d'être seul, il décroche le portrait de Mona Lisa puis se débarrasse de son cadre et de sa vitre. Le vol n'est constaté que le lendemain. Vincenzo Peruggia dissimule pendant deux ans le tableau dans sa chambre à Paris, avant de retourner avec lui à Florance, en Italie. Contacté par l'ouvrier, le propriétaire d'une galerie d'art de la ville informe la police qui procède à l'arrestation du voleur. La Joconde revient en grande pompe au Louvre en 1914. Vincenzo Peruggia est condamné à une peine de prison légère d'un an, réduite à sept mois.

- Un tableau de Watteau en 1939

Le 11 juin 1939, un autre vol défraie la chronique. "L'indifférent" d'Antoine Watteau, un peintre né au 17e siècle, célèbre pour ses représentations de fêtes galantes, alors estimé à plus de sept millions de francs, est volé dans la salle Schlichting du musée du Louvre en plein après-midi sans que personne ne s'en aperçoive. C'est une guide-conférencière qui se rend compte de l'absence de l'oeuvre. Deux mois plus tard, le sous-directeur du musée du Louvre, reçoit un appel du juge d'instruction chargé de l'affaire. Un peintre d'origine russe, âgé de 24 ans, dénommé Serge Bogousslavsky a rapporté le tableau et a avoué l'avoir volé pour le restaurer. L'homme est condamné en appel à une peine de quatre ans de prison, trois cents francs d'amende et cinq ans d'interdiction de séjour.

- L'épée de Charles X en 1976

L’épée militaire de Charles X est une arme d’apparat réalisée en 1824 pour le sacre du dernier roi de France de la dynastie des Bourbons. Le 16 décembre 1976, elle se trouve dans la galerie d'Apollon, à l'endroit même où les bijoux impériaux ont été dérobés dimanche 19 octobre. Trois hommes s'en emparent dans la nuit et frappent deux gardiens. L'épée n'a jamais été retrouvée.

Pour afficher ce contenu X (Twitter), il est nécessaire d'autoriser les cookies de mesure d'audience et de publicité.

Accepter Gérer mes choix- Des armures de la Renaissance en 1983

Légués au musée du Louvre par la famille Rothschild en 1922, un casque et une dossière d'armure de la Renaissance sont mystérieusement dérobés dans la nuit du 31 mai 1983. Il faut attendre près de 40 ans pour que ces pièces refassent surface. Un expert en antiquités militaires, sollicité lors d'une succession, alerte en 2021 l’office central de lutte contre le trafic des biens culturels. Après enquête, ces deux pièces d'armure retrouvent leur place au Louvre.

Pour afficher ce contenu X (Twitter), il est nécessaire d'autoriser les cookies de mesure d'audience et de publicité.

Accepter Gérer mes choix- Un tableau de Corot en 1998

Avant le vol des bijoux impériaux, le dernier larcin remontait à 1998. En pleine journée, le 3 mai, le "Chemin de Sèvres" de Camille Corot, fondateur de l'école de Barbizon, est décroché par un voleur audacieux. Depuis, le tableau estimé à plusieurs centaines de milliers d'euros n'a jamais été retrouvé.

D'autres institutions culturelles au rayonnement international cibles de voleurs par le passé

- L'énigme du Musée des beaux-arts de Montréal en 1972

Dans la nuit du 3 au 4 septembre 1972, trois cambrioleurs, armés de mitraillettes et de fusils, profitent des travaux au Musée des beaux-arts de Montréal pour s'introduire par un puits de lumière à l'aide d'une échelle laissée sur place par les ouvriers. Après avoir maîtrisé tous les gardiens, il dérobent 18 tableaux et une quarantaine de bijoux et d'objets précieux, un butin estimé à l'époque à deux millions de dollars. Les oeuvres volées, des tableaux de Rembrandt, Brueghel l'Ancien, Rubens, Courbet, Millet, Corot et Delacroix, ne seront jamais retrouvées.

- Le casse du siècle à Boston en 1990

Le 18 mars 1990, au petit matin, deux hommes déguisés en policiers dupent le personnel du musée Isabella Stewart Gardner de Boston en faisant croire qu'ils répondent à un appel pour tapage nocturne. Ils attachent les gardes au sous-sol et repartent avec 13 oeuvres de grands maîtres parmi lesquels Degas, Rembrandt, Vermeer et Manet. Le butin, estimé à au moins un demi-milliard de dollars, n'a jamais été récupéré malgré la promesse en 2017 d'une récompense de 10 millions de dollars qui est toujours en cours. Il s'agit du plus grand vol d'art aux Etats-Unis et l'un des plus important au monde.

- Des cambriolages en série au musée Van-Gogh

Fondé en 1973, le musée Van-Gogh est le musée emblématique d'Amsterdam. Il possède la plus grande collection au monde d'oeuvres du peintre néerlandais. Le 14 avril 1991, une vingtaine de tableaux y sont dérobés, notamment "Les Mangeurs de pommes de terre". Trente-cinq minutes après le vol, tous les tableaux sont récupérés dans une voiture abandonnée. Trois tableaux, ont été gravement déchirés pendant le vol. Quatre hommes, dont deux gardiens de musée, sont condamnés à des peines de prison. Le 7 décembre 2002, le musée est de nouveau la cible de voleurs. Après avoir grimpé sur le toit et brisé une vitre, ces derniers s''emparent de "Sortie de l'église de Nuenen" et "Vue de la mer de Scheveningen (tempête)" en descendant le long d'une corde. Les deux tableaux, estimés à environ 50 millions d'euros chacun, sont retrouvés 16 ans plus tard chez un mafieux italien lors d'une perquisition.

- Vol par échafaudage à Vienne en 2003

Le 11 mai 2003, à l'aube, "La Saliera", une pièce d'orfèvrerie d'émail et d'or réalisée au XVIe siècle par le sculpteur florentin Benvenuto Cellini pour le roi de France François 1er, est dérobée au musée national des Beaux-Arts à Vienne. Le voleur pénètre dans l'édifice grâce à un échafaudage mis en place pour le ravalement du musée et s'empare du chef-d'oeuvre, sans que les services de sécurité ne s'inquiètent du déclenchement de l'alarme. L'oeuvre, estimée à plus de 50 millions d'euros, est retrouvée trois ans plus tard, presque intacte, dans une caisse enfouie dans une forêt au nord-ouest de Vienne, sur les indications du voleur, condamné à cinq ans de prison. L'homme s'est rendu rendu après la diffusion par la police d'images prises par des caméras de sécurité.

- L'attaque à main armée à Oslo en 2004

Le 22 août 2004, deux individus armés et cagoulés font irruption en plein jour dans le musée Munch d'Oslo. Ils s'emparent de deux pièces majeures, "Le Cri" et "La Madone", avant de s'enfuir sous le regard médusé des visiteurs. L'opération ne prend que 50 secondes. Ces oeuvres du précurseur de l'expressionnisme, sont retrouvés écornés, égratignés, perforés et présentant des traces d'humidité, deux ans plus tard dans des circonstances restées mystérieuses. Trois hommes seront condamnés à des peines de prison en 2007.

- Un homme araignée au musée d'art moderne en 2010

Le 20 mai 2010, cinq merveilles de Picasso, Matisse, Braque, Modigliani et Léger, d'une valeur estimée à plus de 100 millions d'euros, disparaissent du musée d'art moderne de la Ville de Paris. Vjéran Tomic, un cambrioleur âgé de 49 ans, a profité d'une incroyable défaillance des systèmes de sécurité du musée, où les détecteurs de mouvement étaient en panne depuis deux mois. Aucune des oeuvres ne sera retrouvée. Mais le voleur, l'"homme-araignée" sera lui condamné à huit ans de prison en 2017 et à payer avec deux autres receleurs, une amende de 104 millions d'euros à la Ville de Paris, propriétaire des tableaux volés.

Cinq tableaux du musée d'Art moderne de Paris introuvables, le voleur condamné

- Les joyaux de Dresde en 2019

Le 25 novembre 2019, des hommes pénètrent par effraction dans le musée Grünes Gewölbe (Voûte verte) de Dresde, cité baroque de l'est de l'Allemagne, et y dérobent des joyaux du XVIIIe siècle assurés pour plus de 113 millions d'euros. Les objets volés comprennent notamment le "diamant blanc de Saxe" de quarante-neuf carats, une étoile de poitrine sertie de diamants et de rubis de l'ordre polonais de l'Aigle blanc. Cinq membres d'un sulfureux clan berlinois sont condamnés en 2023 à des peines de prison pour ce cambriolage. Ils bénéficient d'une certaine clémence de la justice en échange de leurs aveux et de la restitution partielle des joyaux dérobés, dont l'étoile de poitrine de l'ordre de l'Aigle blanc, même si certains étaient incomplets ou endommagés.

- Un Van Gogh récupéré dans sac Ikea en 2023

"Le Jardin du presbytère de Nuenen au printemps" est une des premières peintures à l'huile de Vincent van Gogh. Ce tableau est volé au musée Singer Laren, aux Pays-Bas, dans la nuit du 29 au 30 mars 2020, jour de l'anniversaire du peintre néerlandais. L'institution du musée était alors fermée en raison de la pandémie de Covid-19. L'identification par les caméras de vidéo-surveillance et les traces ADN amènent rapidement à l'arrestation d'un dénommé Niels M., déjà arrêté et condamné à 8 ans de prison pour le vol d'un autre tableau. Au moment, de son arrestation, il n'est cependant plus en possession de la toile. Celle-ci est finalement récupérée en 2023 par le détective néerlandais Arthur Brand. L'oeuvre, endommagé mais restaurable, lui est remis dans un sac IKEA bleu, recouvert de papier bulle et rangé dans une taie d'oreiller. Le dernier détenteur du tableau aurait décidé de le restituer, n'ayant "rien à voir avec le vol" et la possession de l'œuvre lui ayant "causé énormément de soucis".

Avec AFP