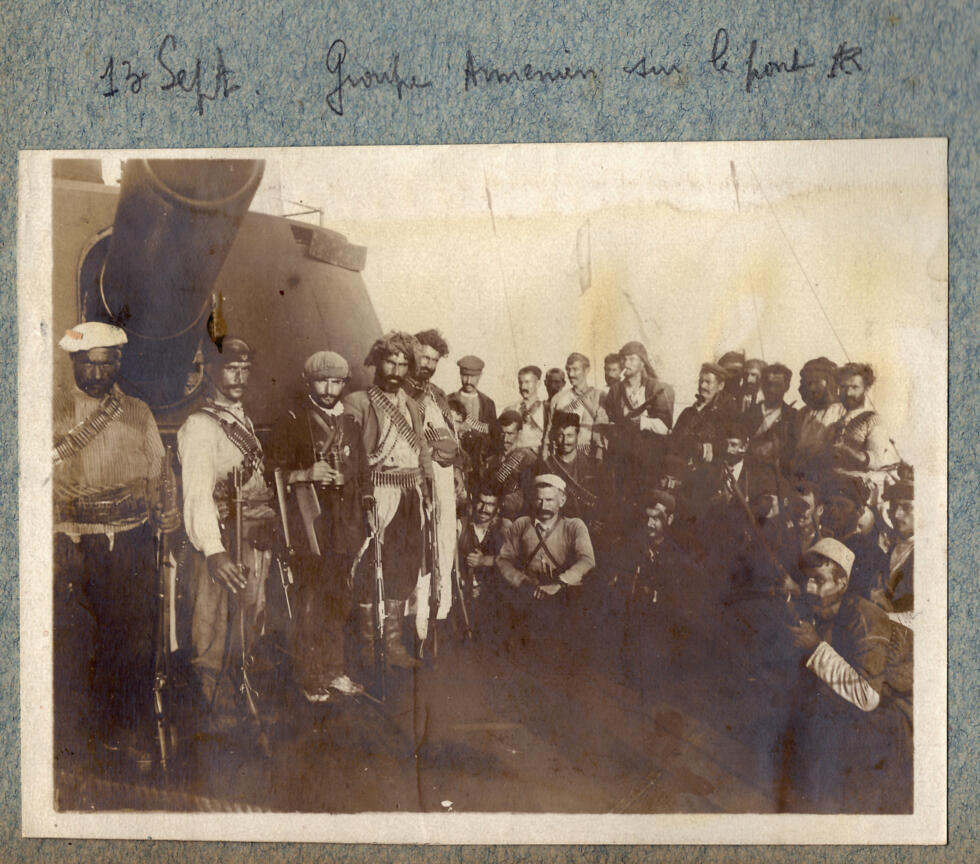

Des Arméniens du Musa Dagh sauvés par la marine française à bord du navire Foudre, en septembre 1915. © Le Miroir, Wikimedia

"Le grand croiseur Guichen était ancré à une distance d’à peu près un demi-mille marin de la côte. Les officiers et matelots purent voir à ce moment un spectacle des plus émouvants. Ils aperçurent des centaines de bras nus et squelettiques qui se tendaient vers eux comme pour mendier une aumône. Les corps humains auxquels tenaient ces bras, et même les visages, semblaient, au bout des longues-vues, aussi flous que des fantômes."

Dans son livre paru en 1933 "Les Quarante Jours du Musa Dagh", l’écrivain autrichien Franz Werfel décrit ainsi la découverte, le 5 septembre 1915 par un navire de la marine française, de réfugiés arméniens sur le Musa Dagh – le mont Moïse –, un piton rocheux alors situé dans l’Empire ottoman, dans le sud de la Turquie actuelle.

S'il est romancé et exagéré, ce récit poignant s'inspire d’une histoire vraie, celle de l’incroyable évacuation par l’armée française d’Arméniens menacés par des troupes turques durant le génocide. Pendant plus de deux mois, plus de 4 000 d’entre eux ont résisté vaillamment à l’armée ottomane.

Ces hommes, ces femmes et ces enfants étaient originaires de sept villages arméniens situés près du Musa Dagh. "Les autorités turques se sont présentées le 13 juillet 1915 pour donner l’ordre aux habitants arméniens de la région de se préparer à la déportation vers Deir Ezzor, dans le désert de Syrie. Les dirigeants des villages se sont réunis pour organiser la réponse à cet ordre", raconte Vatché Iskedjian, petit-fils de rescapés. "Ce comité a pris la décision de ne pas donner suite aux ordres des autorités et de plutôt organiser l’exode des habitants arméniens des villages de la région de Musa Dagh vers la montagne pour empêcher leur déportation, afin d’échapper au génocide arménien."

Plutôt mourir que de se rendre

Les insurgés entament leur ascension du Musa Dagh à la fin du mois de juillet. "Au début, ils avaient emporté avec eux tout ce qu'ils pouvaient prendre comme nourriture. Il y avait aussi des troupeaux de moutons et de chèvres qui avaient été mis á la disposition de la population par leurs propriétaires, mais à la longue, la nourriture est venue à manquer. La nuit, les jeunes partaient à la recherche de tout ce qu'ils pouvaient trouver au risque d'être capturés par les Turcs. Le plus important était l'espoir d'être sauvés. Dans le pire des cas, les Arméniens du Musa Dagh auraient préférer mourir sur leur montagne en combattant les Turcs que de se rendre aux autorités ottomanes", assure Vatché Iskedjian.

Les Arméniens doivent aussi déjouer les attaques de l’armée ottomane, qui rassemble jusqu’à 15 000 hommes pour ceinturer la montagne, sauf le versant tourné vers la mer. "Il y avait parmi eux des combattants, environ 900, qui défendaient leurs familles aussi présentes, des femmes, des enfants", précise Georges Kévorkian, auteur de "La Flotte française au secours des Arméniens (1909-1915)" (éd. L’Harmattan). "Mais ils se sont retrouvés acculés sur la plage de Ras el Mina, au pied du Musa Dagh. Il n’y avait plus d’autre issue que la mer."

Un salut venu de la mer

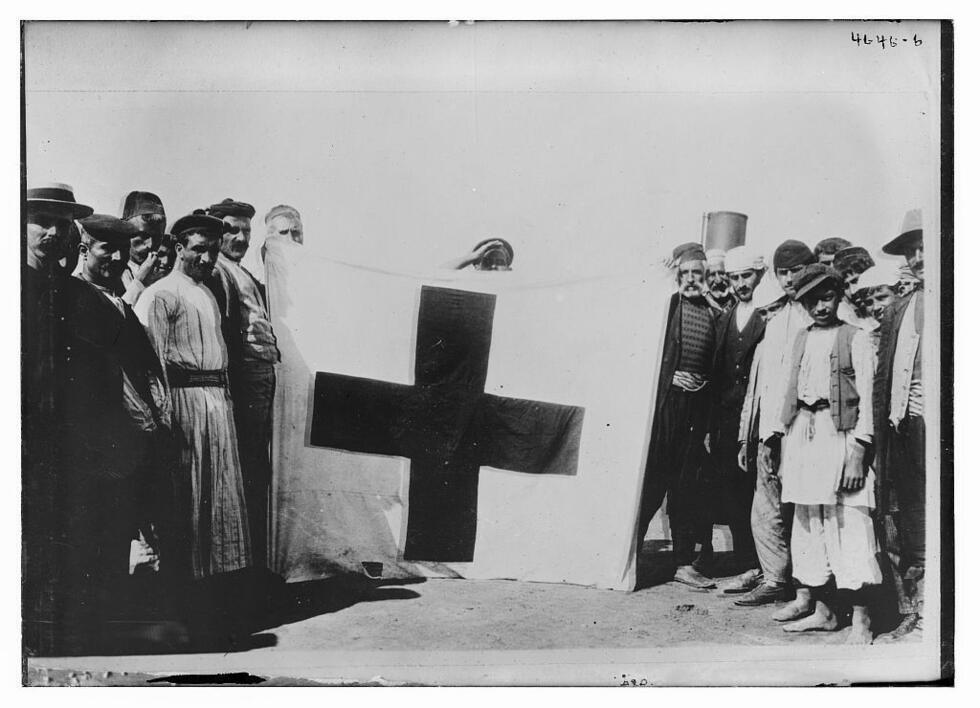

Le 5 septembre 1915, au 54e jour, le salut vient finalement de la mer. Le croiseur de première classe Guichen de la 3e escadre française de Méditerranée orientale aperçoit des signaux d’appel au secours provenant de la terre alors qu’il patrouille dans le cadre de sa mission de blocus des côtes de Syrie en pleine Première Guerre mondiale. "Ils ont vu des personnes faisant des signaux sur une montagne et agitant un grand drapeau avec une croix rouge dessus", explique Jean Cordelle, petit-fils de l’enseigne de vaisseau Jean Le Mée qui a participé à ce sauvetage à bord du croiseur Desaix. "Une baleinière est envoyée à terre pour prendre contact avec eux. Le chef arménien Pierre Dimlakian est invité à bord du Guichen, puis des croiseurs Jeanne d’Arc et Desaix. C’est ainsi que commence une rencontre inouïe entre Arméniens et marins."

En 2014, cet ingénieur met la main sur deux cartons à chaussures oubliés depuis des décennies. À l’intérieur, il trouve des documents administratifs, des lettres personnelles et un album de 200 photos datées et légendées de la main de son grand-père, mort pour la France en 1927. "C’était une découverte totalement inattendue. J’en ai encore les larmes aux yeux", se souvient Jean Cordelle. En parcourant ces centaines de clichés, il se rend compte qu’une dizaine de photos portent des mentions étranges : "Arméniens nous attendant sur la plage", "Le chef arménien Pierre Dimlakian sur le pont AR", "La Foudre fait route pour P. Saïd avec 1 000 réfugiés", "L’arrivée des derniers réfugiés", "On va chercher la dernière patrouille", "Les chefs arméniens sur le pont".

Intrigué, il se lance sur ses traces et découvre que son ancêtre a participé à l’incroyable sauvetage du Musa Dagh, "l'une des plus belles pages de la marine nationale française". Après dix ans de travail, il a regroupé le fruit de ses recherches dans un ouvrage intitulé "L’Épopée du Musa Dagh. Jean Le Mée. Un parcours d'officier dans la Royale" (éd. Hemispheres).

"Ces marins, quel que soit leur grade, ont été fidèles à leur devise inculquée dès l'École navale : 'Honneur, patrie, valeur et discipline'", résume Jean Cordelle. Deux jours après la découverte de ces réfugiés, les amiraux Louis Dartige du Fournet et Gabriel Darrieus, sans réponse du ministère de la Marine, prennent en effet la décision, en concertation avec le chef arménien Pierre Dimlakian, de procéder à une évacuation. L’opération est audacieuse et très risquée. Les troupes turques n’hésitent pas à tirer sur les Français. "Il y avait également un autre danger mortel : celui des sous-marins allemands, alliés des Turcs, qui infestaient de plus en plus la Méditerranée orientale", souligne Jean Cordelle. "Tout était extrêmement risqué, mais cela a été bien préparé, organisé et mis en œuvre. Arméniens et Français ont œuvré ensemble."

En moins de dix jours, les marins français réussissent une prouesse. Ils embarquent 4 092 Arméniens à bord de cinq croiseurs en les transportant sur des vapeurs, des baleinières ou encore des canots. Les évacués sont ensuite acheminés vers Port-Saïd en Égypte, où ils restent dans des camps de réfugiés jusqu’à la fin de la Première Guerre mondiale. Les 650 combattants du Musa Dagh et leurs sept chefs continuent le combat en constituant le noyau initial de la Légion d’Orient, un bataillon arménien du détachement français de Palestine. Ils s’illustrent notamment sur le front de Syrie en 1918 face aux Turcs. Le grand-père paternel de Vatché Iskedjian faisait partie ces hommes. "Âgé de seulement 16 ans, il avait falsifié son âge pour pouvoir s’engager dans la Légion d'Orient", raconte son petit-fils.

Le symbole de l’amitié franco-arménienne

Plus d’un siècle après cette épopée, les descendants de ces rescapés continuent de faire vivre cette histoire. Tous les ans en septembre, des centaines d’entre eux se réunissent sur le site du mémorial du Musa Ler, proche de la capitale arménienne Erevan. Il a été élevé en 1947 en hommage à la résistance arménienne. À l’intérieur, son musée est conçu comme un bateau, célébrant ainsi la marine française. "C'est vraiment le symbole de l’amitié franco-arménienne", souligne Georges Kévorkian.

Après avoir vécu au Liban, la famille de Vatché Iskedjian a immigré au Canada où elle reste farouchement attachée à ce passé : "Avec mes deux frères, nous avons tous les trois visité la France plusieurs fois. Mon frère aîné, Michael, a même entrepris un pèlerinage au tombeau du vice-amiral Dartige du Fournet, à Saint-Chamassy, en Dordogne, en novembre 2011. J’ai honoré le sauvetage en créant un prix du meilleur élève de français à l’École privée arménienne de Toronto. Le prix porte le nom 'Le Guichen', navire principal du sauvetage. À chaque remise annuelle du prix, on rappelle le sauvetage aux jeunes de l'école."

Pour ce petit-fils de rescapé, cette histoire mérite d’être plus connue : "C'est l’un des rares épisodes héroïques de la résistance arménienne durant le génocide. Il s’agit également d’un bel exemple qu'il ne faut pas perdre espoir, peu importe la gravité de la situation. D’ailleurs, de nombreux juifs du ghetto de Varsovie ont utilisé le livre de Franz Werfel 'Les Quarante Jours du Musa Dagh' comme inspiration pour combattre les nazis."

Dans son roman, l’écrivain autrichien avait imaginé ce discours solennel prononcé par un contre-amiral français à l'adresse d’un des chefs arméniens : "Commandant, dit-il, de nos jours, c’est dans tous les pays et sur toutes les mers du monde que s’accomplissent des exploits héroïques. Mais, dans de tels cas, ce sont des soldats exercés selon les lois de la guerre qui luttent les uns contre les autres. Ici, sur le Musa Dagh, rien de pareil. Vous n’avez pas eu à votre disposition de soldats exercés ; non, seulement des paysans et des ouvriers, des hommes modestes et paisibles. Et cependant, sous votre direction, cette poignée de villageois si misérablement armés a été capable de vaillamment tenir tête à un ennemi cent fois plus puissant qu’elle et a même pu triompher après un combat désespéré à la vie, à la mort. Cette action mérite de ne jamais sombrer dans l’oubli."