Les signataires japonais arrivent à bord de l'USS Missouri, dans la baie de Tokyo, le 2 septembre 1945, pour participer aux cérémonies officielles de capitulation mettant fin à la Seconde Guerre mondiale. © AP

Le 2 septembre 1945, tous les journaux français arborent la même une. "Le Japon a signé la capitulation", peut-on lire en première page de L'Humanité, du Figaro ou encore du Populaire. "Nous proclamons la reddition inconditionnelle des quartiers généraux impériaux japonais de toutes les forces armées et de toutes les forces armées sous contrôle japonais, en quelque lieu qu'elles se trouvent, aux forces alliées", précisent ces articles, qui citent l'acte de reddition signé en baie de Tokyo, à bord du cuirassé américain Missouri.

Les quotidiens rapportent également le discours du président américain prononcé le même jour à la Maison Blanche. "La route de Tokyo a été longue et sanglante", souligne Harry S. Truman en proclamant le "V-J Day" ("Victory over Japan Day", le jour de la victoire sur le Japon).

Pour afficher ce contenu , il est nécessaire d'autoriser les cookies de mesure d'audience et de publicité.

Accepter Gérer mes choixUne guerre toujours en cours dans le Pacifique

En Europe, les combats ont cessé depuis le 8 mai et la capitulation allemande. Il faut donc attendre quatre mois supplémentaires pour voir les armes se taire dans le Pacifique. Pourquoi un tel décalage ? "Parce que la guerre est toujours en cours", explique l'historien Michael Lucken, professeur des universités à l’Inalco, au département des études japonaises. "Il y a cette impression que les puissances de l'Axe [Allemagne, Italie, Japon, NDLR] sont connectées et se battent ensemble, alors que ce sont en fait des conflits qui sont largement séparés. Les théâtres européen et pacifique n'ont pas grand-chose à voir d'un point de vue stratégique ou opérationnel", ajoute l’auteur de l'ouvrage "Les Japonais et la Guerre" (éd. Fayard).

Pour l'historien Arnaud Nanta, chargé de recherche au CNRS rattaché à l'Institut d'Asie orientale, il s'agit même de deux conflits parallèles, même si on les regroupe sous le terme de Seconde Guerre mondiale : "La guerre du Pacifique, après Pearl Harbor fin 1941, visait les États-Unis qui étaient un ennemi commun du Japon et du IIIe Reich. Cependant, même dans ce cas, seul le Japon a combattu frontalement les Américains pendant longtemps. Bref, il n'y avait pas de raison que la défaite allemande provoque un effet de dominos vis-à-vis du Japon."

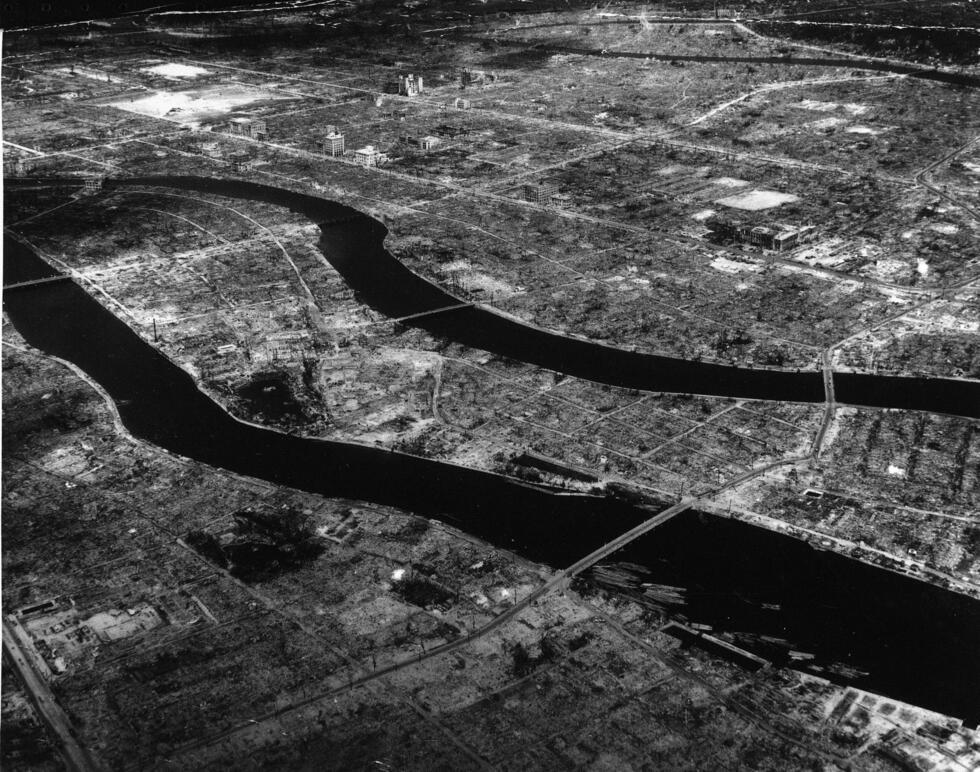

Dans le Pacifique, les combats se poursuivent donc pendant de longues semaines et, entre avril et juin 1945, l'île d'Okinawa devient le théâtre de l'une des plus grandes et sanglantes batailles sur le front est-asiatique. Les Japonais opposent une résistance déterminée. Selon le code de l'honneur militaire, les combattants nippons sont exhortés à sacrifier leur vie plutôt que de se rendre. En face, pour tenter de faire plier l'armée ennemie et de briser le moral des populations civiles, les Américains organisent des bombardements à grande échelle sur les principales villes du pays (Tokyo, Nagoya, Osaka).

Malgré tout, les Japonais ne plient pas. "Une des principales raisons à la poursuite des combats par le Japon, malgré des défaites majeures, était de se placer en position plus favorable pour les futures négociations avec les Alliés, notamment concernant la place de l’empereur après la reddition. Car les Américains souhaitaient une reddition sans condition", estime Arnaud Nanta. "Par ailleurs, le Japon conservait au printemps 1945 quelque huit millions d’hommes sous les drapeaux, ce qui a pu faire croire aux dirigeants militaires qu’il était encore possible de tenir malgré l’effondrement logistique."

Le choix d’utiliser l’arme atomique

Dans le camp adverse, un plan américain de débarquement terrestre au Japon est envisagé, mais le prix à payer paraît exorbitant. "Quand ils ont vu qu'à Okinawa, ils avaient enregistré 12 000 morts et plus de 35 000 blessés pour 20 kilomètres carrés, les planificateurs se sont dit qu'il y aurait entre 400 000 et 500 000 morts américains en cas d'attaque du territoire nippon", retrace l'historien Pierre Journoud, professeur d’histoire contemporaine à l’Université de Montpellier Paul-Valéry, spécialiste de l'Asie-Pacifique.

Le président Truman décide finalement le 17 juillet, malgré les réserves morales de membres de l'état-major, de se servir d'une nouvelle arme tout juste testée dans le désert du Nouveau-Mexique : la bombe atomique. Le 6 août 1945, un bombardier B-29 américain largue "Little Boy" sur Hiroshima, provoquant la mort de 140 000 personnes sur le coup ou dans les années qui suivent, du fait de l'exposition aux radiations. Trois jours plus tard, une seconde bombe est larguée sur Nagasaki, faisant 74 000 nouvelles victimes.

Des chocs successifs pour les Japonais

Dans le même temps, l’URSS décide de lancer le 9 août une offensive contre le Japon, malgré un pacte de non-agression signé en 1941. "L’objectif pour la Russie était de reprendre des territoires estimés 'russes' par Staline", explique Arnaud Nanta, mais aussi d’obtenir le plus de gains possible en Extrême-Orient pour étendre son influence. L’avance des troupes soviétiques est écrasante. Elles occupent en quelques semaines la Mandchourie, le nord de la Corée et le sud de Sakhaline.

Les forces japonaises se retrouvent acculées. L'empereur Hirohito annonce finalement le 15 août que le Japon accepte les conditions posées par les Alliés. Pour l’historien Pierre Journoud, "c’est une accumulation de chocs successifs pour le gouvernement impérial qui aboutit à cette reddition sans condition". Mais le traité formel de capitulation n'est signé que le 2 septembre à Tokyo. Pour cause : le théâtre d’opérations est immense. "Ce n’est pas comme en Europe où il y a une continuité géographique. Ces deux semaines ont été nécessaires aux Américains pour arriver dans l’archipel", décrit Michael Lucken. "La signature du document de capitulation est un acte politique et non militaire. Elle nécessitait de rassembler les parties en présence, notamment des représentants de l’ensemble des forces alliées. Il ne pouvait s’agir de débarquer sans préparation, ni d’envoyer un simple émissaire par avion, mais d’arriver en force avec la marine de guerre", ajoute Arnaud Nanta.

La cérémonie a lieu sur le pont du cuirassé Missouri, ancré en rade de Tokyo. Cameramen et journalistes sont présents en nombre. Devant le général Douglas MacArthur qui préside à la capitulation, le ministre des Affaires étrangères du Japon Mamoru Shigemitsu et le général Yoshijiro Umezu signent les documents préparés par les Américains. "C’est très humiliant. Les Japonais débarquent dans une toute petite barque et signent devant un parterre de généraux américains tous plus héroïques les uns que les autres", dépeint Pierre Journoud.

"L’effondrement de l’autorité politique et militaire française"

La France est également présente car le général de Gaulle avait déclaré la guerre au Japon en décembre 1941. Le général Leclerc, qui vient d’être désigné pour prendre la tête d’un corps expéditionnaire en Indochine, signe donc l’acte de capitulation sur le Missouri. "La France est très soucieuse d’avoir voix au chapitre car elle essaie de défendre ses intérêts en Indochine", souligne Michael Lucken.

Mais ses intérêts sont très vite menacés. Alors que la date du 2 septembre 1945 marque la fin de la Seconde Guerre mondiale, elle représente aussi les prémices de la guerre d’Indochine. Ce même jour, Hô Chi Minh proclame en effet l'indépendance de la République démocratique du Vietnam sur la place Ba Dinh, à Hanoï. L’occupation japonaise en Indochine depuis 1940 a laissé des traces. Pendant cinq ans, les troupes de l’empereur ont attisé les sentiments nationalistes et anticolonialistes des Vietnamiens, constate Pierre Journoud : "Ils ont assisté à l’effondrement de l’autorité politique et militaire française qui faisait figure de première puissance mondiale. Cela a été d’autant plus fort après le coup de force du 9 mars 1945 lors duquel les Japonais ont décidé de renverser complètement la présence française avec de violentes opérations militaires dans toute l’Indochine marquées par des exécutions d’officiers, certains décapités."

Mais ces velléités d’indépendance du Viêt Minh ne sont pas entendues. Selon Pierre Journoud, qui a étudié la question dans son ouvrage "De Gaulle et le Vietnam" (éd. Tallandier) : "De Gaulle n’a pas une vision très lucide, mais il est à l’unisson de tous les leaders des partis politiques de l’époque, y compris chez les communistes. Il n’est pas question d’une quelconque sécession d’un territoire de l’empire colonial." Malgré les avertissements du général Leclerc, la France s’oriente vers un rapport de force qui enclenchera en décembre 1946 une guerre de huit ans en Indochine – conflit qui fera entre 500 000 et un million de morts.

Du côté japonais, la longue occupation du pays par les Américains va s’étendre jusqu’en 1952. "C’est une période de modernisation, même si elle avait commencé avant, qui s’appuie sur une aspiration d’une partie de la population à davantage de liberté et de démocratie", détaille Michael Lucken, également auteur du livre "Les Occupants. Les Américains au Japon après la Seconde Guerre mondiale" (éd. La Découverte)". Cette période est marquée notamment par l'adoption d'une nouvelle Constitution, rédigée sous la pression des Américains, et l'application de nombreuses réformes économiques et sociales.

"L’impact de la présence américaine est considérable", résume ainsi Pierre Journoud. "Mais avec un paradoxe : l’empereur, le principal responsable de la Seconde Guerre mondiale, est maintenu. Les Américains ont compris l’importance de cette figure pour fédérer la société japonaise. Ils ne vont pas aller non plus jusqu’au bout de leur projet de purger intégralement le pays des criminels de guerre au nom de la realpolitik, pour éviter que le Japon soit une antichambre communiste. On rentre très vite dans la logique de Guerre froide."