La Chine a déjà construit plusieurs barrages hydrauliques au Tibet, comme celui-ci près de Shannan, et Pékin vient de lancer le chantier du plus grand barrage au monde dans cette région autonome. © Go Nakamura, Reuters

La Chine a débuté, samedi 19 juillet, son “projet du siècle” au Tibet. C’est avec emphase que Li Qiang, le Premier ministre chinois, a lancé officiellement le gigantesque chantier d’un nouveau barrage hydraulique appelé à devenir le plus grand du monde. Et peut-être aussi le plus controversé… du moins aux yeux d'autres pays de la région comme l’Inde ou le Bangladesh.

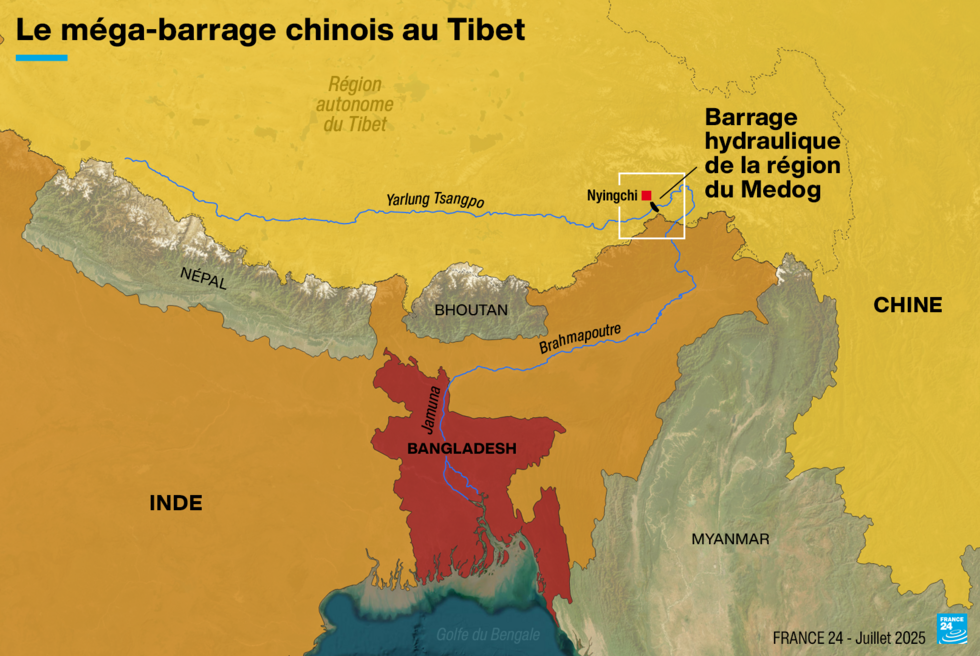

Situé sur le fleuve Yarlung Tsangpo - le plus long du plateau tibétain qui, une fois sorti du territoire chinois, traverse l'Inde et le Bangladesh (où il change de nom) -, ce projet prévoit la création de cinq centrales hydrauliques en cascade et d’un gigantesque barrage dans la région du Medog dont la construction devrait être achevé d'ici environ 10 ans.

Barrage le plus grand et le plus cher du monde

Le tout devrait faire pâlir de jalousie le barrage des Trois Gorges, sur le fleuve Yangtsé, actuellement le plus grand du monde. Le nouveau mastodonte hydraulique chinois doit à terme générer 300 milliards de kilowatts/heure par an soit environ trois fois plus que celui des Trois Gorges. C’est autant que la totalité de l’électricité fournie par le parc nucléaire français en 2023.

Ce nouveau complexe hydraulique devrait coûter au moins 155 milliards d’euros, ce qui en ferait également le projet de barrage le plus cher de toute l’histoire.

Cette folie des grandeurs est dans les cartons depuis 2020 et le gouvernement chinois en a validé définitivement le principe en décembre 2024. Le méga-barrage s’inscrit officiellement dans la transition énergétique. “La Chine essaie de sortir de sa dépendance au charbon depuis au moins trois décennies. Pékin tient vraiment à apparaître comme ce champion de l’énergie verte, et ce barrage est un élément très important aux yeux des autorités pour y arriver”, explique Marc Lanteigne, sinologue à l'université arctique de Norvège.

Parmi toutes les énergies renouvelables, Pékin a beaucoup misé sur l’hydraulique. Les chiffres officiels ont de quoi donner le vertige : la Chine affirme avoir construit 94 000 barrages.

Problème : il n’y a plus beaucoup de place en Chine continentale pour en construire de nouveaux. En revanche, plus à l'ouest, “le Tibet, qui a toujours intéressé la Chine pour ses ressources naturelles, offre de vastes possibilités pour ajouter des barrages”, explique Marc Lanteigne. Seul 1 % des ressources hydrauliques de cette région autonome a été exploitée, estime Think China, un site de Singapour spécialisé dans le décryptage de l’actualité chinoise.

“Pour Pékin, c’est l’équivalent de la muraille de Chine au XXIe siècle”

Si Pékin veut davantage de barrages, ce n’est pas seulement pour l’énergie. C’est aussi une histoire d’eau. “Cela leur permet de faire d’une pierre deux coups : ils accumulent de l’énergie pour accompagner leur croissance économique et les barrages leur donnent accès à de l’eau, dont la Chine peut manquer surtout dans les régions de l’est qui sont naturellement plus arides”, affirme Antonina Luszczykiewicz-Mendis, spécialiste des relations sino-indiennes associée à l’université d’Oxford.

Transformer le Tibet en haut lieu de l’énergie hydraulique “participe aussi à la stratégie poursuivie par la Chine depuis les années 1990 visant à mieux connecter l’ouest de la Chine au reste du pays afin de mieux intégrer ces territoires et neutraliser les tendances séparatistes, comme au Tibet [annexé de facto par la Chine en 1950]”, estime Marc Lanteigne.

Une sinisation à marche forcée et à coup de grands chantiers. “Davantage de Han [l’ethnie majoritaire en Chine, NLDR] vont venir, des entreprises vont s’installer pour profiter de l’activité économique. C’est une manière pour Pékin d’accroître sa main mise sur cette région politiquement et économiquement”, note Antonina Luszczykiewicz-Mendis.

Pour afficher ce contenu X (Twitter), il est nécessaire d'autoriser les cookies de mesure d'audience et de publicité.

Accepter Gérer mes choixPour Xi Jinping “c’est aussi un moyen de laisser sa trace comme leader nationaliste, à l’instar de Mao, avec une grande construction”, estime Ashok Swain, spécialiste des questions de conflits et de paix à l’université d’Uppsala et titulaire de la Chaire Unesco sur la coopération internationale dans le domaine de l'eau.

Difficile, en effet, d’ignorer la dimension symbolique et politique de ce chantier XXL. “Lorsque Li Qiang évoque le ‘projet du siècle’, c’est aussi pour faire de ce barrage la ‘muraille de Chine du XXIe siècle’ ou encore une prouesse équivalente à l’exploration de la face cachée de la Lune”, affirme Antonina Luszczykiewicz-Mendis. Pour elle, la construction de ce barrage “équivaut pour la Chine à dire qu’elle est une superpuissance technologique”.

Séisme naturel et géopolitique

Mais c’est aussi un pari très risqué pour Pékin. D’abord parce que le site de ce futur complexe hydraulique se situe dans une zone très sismique, ce qui fait de ce chantier “l’un des plus dangereux du monde”, affirme le site Engineering News-Record.

Ensuite, parce que ces gigantesques structures engendrent toujours des déplacements de populations et du mécontentement. “Le barrage des Trois Gorges avait peut-être créé un million d’emplois, mais il avait aussi faire perdre à un million de Chinois leur maison”, souligne Antonina Luszczykiewicz-Mendis. Il y a moins de monde dans cette région du Tibet, “mais il existe des sites religieux qui risquent d’être détruits, ce qui aggraverait les tensions avec la population locale”, précise Marc Lanteigne.

Surtout, l’Inde et le Bangladesh voient ce projet d’un très mauvais œil. “En Inde, tout le monde est convaincu que la Chine instrumentalise toutes ses ressources, que ce soit ses terres rares ou ses prêts financiers. Alors les Indiens redoutent que les Chinois se servent de ce barrage sur le fleuve au Tibet comme d’une arme”, souligne Harsh V Pant, spécialiste de la politique étrangère indienne et vice-président à l’Observer Research Foundation, un cercle de réflexion à New Delhi.

Le fleuve Yarlung Tsangpo, qui devient le Brahmapoutre en Inde et le Jamuna au Bangladesh, est vital pour ces deux pays, car “il sert à l’irrigation et l’agriculture et c’est une source directe d’eau pour une partie de la population dans ces deux pays”, souligne Ashok Swain.

La crainte est que la Chine décide de se servir de ce barrage comme d’un robinet pour réduire le flot du fleuve ou au contraire en augmenter subitement le débit… ce qui serait particulièrement dommageable en période de crue et de mousson, assurent les experts interrogés par France 24.

Pour l’Inde et le Bangladesh, ce barrage deviendrait une épée de Damoclès. “C’est une bombe à retardement”, a averti Pema Khandu, le chef du gouvernement régional de l’État du nord-est de l’Inde de l’Arunachal Pradesh par lequel passe le Brahmapoutre. Dans un contexte de relations déjà difficiles entre les deux puissances asiatiques, “ce barrage pourrait devenir une arme très dangereuse contre l’Inde en cas d’escalade des tensions”, résume Ashok Swain.

Washington ne s'y est d’ailleurs pas trompé. Dans son document sur la “Stratégie des États-Unis pour l’Indo-Pacifique”, l'administration américaine “lorsqu’elle évoque les deux principaux défis continentaux pour le XXIe siècle, il ne parle ni de Taiwan ni du nucléaire nord-coréen mais des tensions à la frontière indo-chinoise et de la question de l’accès à l’eau dans cette région”, souligne Antonina Luszczykiewicz-Mendis.

Surtout que la Chine peut faire à peu près ce qu’elle veut. “Elle n’a aucun accord de partage des eaux avec un pays de la région”, souligne Harsh V Pant. Pour cet expert, dans ce contexte, l’Inde pourrait avoir intérêt à s’associer avec le Bangladesh afin de faire pression sur la Chine. Ashok Swain estime même que la meilleure parade serait une sorte d’association entre l’Inde, le Bangladesh, le Bhoutan et le Népal pour pousser à une meilleure coopération avec la Chine sur les questions d’accès à l’eau. Ce projet de barrage le plus grand du monde est donc tout sauf un long fleuve tranquille.