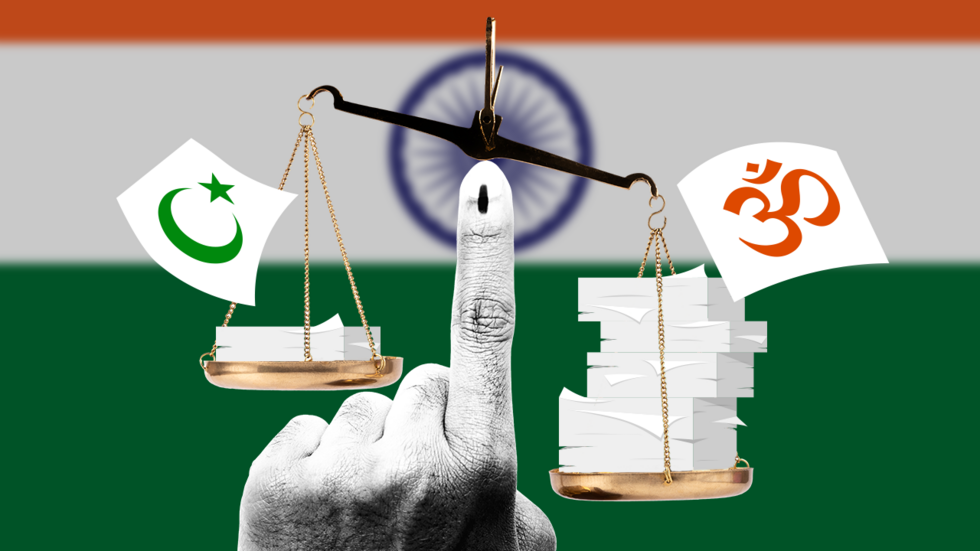

Ils sont près de 200 millions, mais leurs voix ne comptent presque pas. C'est l'un des grands paradoxes politiques en Inde : les musulmans ont beau représenter la plus importante minorité du pays, ils peinent à peser sur les élections générales.

Est-ce que cette fois-ci tout va changer ? Le scrutin de 2024, qui va durer du 19 avril au 1er juin, pourrait être pour eux l'occasion d'essayer de faire une différence. Face à la perspective d'un troisième mandat pour Narendra Modi, dont la politique très prohindou a été perçue comme discriminatoire envers les musulmans, "on observe que la communauté musulmane vote de manière de plus en plus unifiée contre les candidats du Bharatiya Janata party (BJP - parti de Narendra Modi)", note Feyaad Allie, spécialiste du comportement politique des minorités en Inde dans une étude sur le vote des musulmans publiée par le Carnegie Endowment for International Peace, un cercle de réflexion nord-américain.

De mal en pis ?

La raison de ce réveil anticipé, selon cet expert du "vote musulman", serait un sentiment d'urgence. Pour cette minorité religieuse, "la situation est mauvaise, mais elle craint qu'elle pourrait devenir rapidement bien pire [si le BJP gagne confortablement, NDLR]", résume Indrajit Roy, politologue à l'université de York.

Historiquement, l'Inde moderne s'est construite sur l'idée de sécularisme promu par le parti du Congrès, longtemps force politique dominante dans le pays menée par Mahatma Gandhi. Un concept qui, concrètement, permettait aux musulmans de bénéficier "d'institutions minoritaires à part et d'un code civile spécifique", note Julien Levesque, politologue et sociologue spécialiste des minorités musulmanes dans les pays d'Asie du Sud à l'Institut d'études asiatiques et orientales de l'université de Zurich. La polygamie n'est ainsi autorisée que pour les hommes musulmans en Inde et cette minorité religieuse dispose de ses propres règles en matière d'héritage par exemple.

Le réveil du nationalisme hindou, tout particulièrement après l'accession de Narendra Modi au pouvoir en 2014, a jeté une ombre sur cet équilibre confessionnel. Le BJP s'en est pris aux musulmans en assurant agir en tant que gardien du sécularisme : les règles spécifiques ne seraient que des avantages octroyés "pour apaiser cette minorité", explique Julien Levesque. Autrement dit, le BJP peut s'en débarrasser sans remettre en cause le sécularisme.

Conséquence : la pression sur cette minorité religieuse s'est exercée à la fois par une multiplication des projets de réformes aux conséquences négatives pour les musulmans et par une "hausse des violences confessionnelles", souligne le Council on foreign relations, un cercle de réflexion nord-américain, dans une étude sur l'évolution de la condition des musulmans en Inde, publié en mars 2024.

Les "groupes de protection des vaches" illustrent bien "ces attaques contre les musulmans" sur fond de nationalisme hindou, note le Council on foreign relations. Ces dernières années, des groupes d'hindous s'en sont pris à plusieurs reprises à des musulmans accusés de vouloir "tuer des vaches sacrées". Au moins 44 personnes - essentiellement des musulmans - ont été tuées aux cours de rixes initiées par ces "groupes de défense de vache" entre 2015 et 2018, a décompté l'ONG Human Rights Watch dans un rapport de 2019 consacré à ce phénomène.

L'inauguration très politique du temple hindou de Ram Mandir en janvier 2024 a également entraîné des affrontements violents entre nationalistes hindous et musulmans. Ces derniers protestaient contre la construction de cet édifice à l'endroit précis où se trouvait, pendant plus de 500 ans, une mosquée qui a été détruite par des extrémistes hindous en 1992.

Épées de Damoclès au-dessus de la tête des musulmans

"Jusqu'à présent, cette minorité a surtout dû faire face à une poussée de violence à son égard. Dorénavant, elle craint qu'en cas de troisième mandat, le BJP va remettre en cause leurs droits, voire même leur citoyenneté", souligne Indrajit Roy.

L'une des menaces principales provient du projet de Code civil unifié, en gestation depuis 2019. En février 2024, l'État d'Uttarakhand - dirigé par le BJP - a passé une loi pour instaurer ce texte dont l'une des principales conséquences est de mettre fin aux règles et institutions spécifiques dont bénéficient les minorités religieuses… à commencer par les musulmans. L'ambition serait de généraliser ensuite cette réforme à tout le pays.

"Le pouvoir présente cette mesure comme une manière de mettre en avant le fait qu'on est Indien avant d'être musulman, hindou ou autre", explique Anurag Mishra, analyste politique à la Jawaharlal Nehru University de New Delhi. Cette réforme est d'ailleurs perçue positivement par une partie des musulmans - notamment parmi les femmes - qui la considèrent comme un moyen d'en finir avec certaines pratiques décriées comme la polygamie, explique la chaine d'information allemande Deutsche Welle. Mais pour les instances religieuses, ce Code civil unifié représente surtout une menace à "l'autonomie culturelle" des minorités.

Et ce n'est pas la seule épée de Damoclès au-dessus de la tête des musulmans. L'autre grand texte que le BJP a promis d'appliquer est l'amendement sur la citoyenneté voté en 2019. Il permet aux hindous, sikhs, bouddhistes, jaïns, parsis (adeptes du zoroastrisme) et chrétiens venus d'Afghanistan, du Pakistan et du Bangladesh de soumettre une demande accélérée pour obtenir la citoyenneté indienne.

Qui manque-t-il dans cette liste ? Les musulmans. Le gouvernement souligne que "c'est justement pour accueillir des minorités qui sont persécutées dans trois pays majoritairement musulmans que cette réforme a été conçue", explique Anurag Mishra. Il n'empêche que cet amendement crée un dangereux précédent : "c'est la première fois en Inde qu'un texte introduit une différence entre les musulmans et le reste de la société", souligne Julien Levesque.

Le "BJP hostile, le parti du Congrès indifférent"

En l'état actuel du jeu politique, les musulmans ne pourraient pas faire grand chose pour s'opposer à ces réformes. "Il y a toujours eu une certaine sous-représentation des musulmans sur le plan électoral. Depuis 2014, il y en a encore moins au Parlement qu'auparavant et le BJP ne nomme que très peu de candidats musulmans [y compris dans des circonscriptions avec une forte présence d'électeurs musulmans, NDLR]", précise Julien Levesque. Pour 2024, le parti au pouvoir n'en a présenté qu'un seul, qui va concourir dans l'État du Kerala, dont 25 % de la population est musulmane.

La solution logique pour les musulmans serait de voter systématiquement pour le principal opposant au BJP - le plus souvent issu des rangs de la coalition de partis d'opposition INDIA - comme le suggère Feyaad Allie, dans son article pour Carnegie Endowment for International Peace.

Sauf que l'opposition, emmenée par le parti du Congrès, n'a pas de quoi faire rêver non plus les musulmans. "Si le BJP peut apparaître comme ouvertement hostile, le parti du Congrès est, au mieux, indifférent aux revendications de cette minorité", souligne Indrajit Roy. Pour cet expert, le grand parti d'opposition ne veut pas apparaître comme le parti de la minorité religieuse "car cela risquerait d'unifier encore plus contre lui les électeurs hindous, qui représentent tout de même la majorité dans la plupart des circonscriptions".

"Il faut aussi faire attention à ne pas considérer les musulmans comme un bloc monolithique. Tout comme les hindous, il est constitué de sous-groupes, sociaux et religieux qui peuvent voter différemment selon leurs propres intérêts", précise Lipika Kamra, politologue à l'université de Birmingham. Le courant sunnite est dominant, mais il existe, notamment, une forte minorité de chiites et aussi des ahmadis.

Modi joue la carte des castes parmi les musulmans

Mais surtout, il existe aussi dans la communauté musulmane une structure hiérarchique similaire à celle des castes chez les hindous. Une spécificité que Narendra Modi cherche à exploiter. "Depuis les années 1990, il y a une partie des musulmans qui milite pour mettre un terme à ce qu'ils appellent la domination des élites. Le BJP s'est engouffré dans cette rhétorique pour se l'approprier ces dernières années et tente de se poser en libérateur des castes musulmanes marginalisées", explique Julien Levesque.

Le parti de Narendra Modi "a d'abord cherché à unifier les hindous derrière lui pour rendre le vote musulman inutile et depuis 2019-2020, il veut enfoncer le clou en divisant ce vote", précise ce spécialiste.

Une stratégie qui ne devrait avoir qu'un impact limité, d'après les experts interrogés par France 24. Mais, dans certaines circonscriptions, si quelques milliers de voix qui se seraient laissé séduire par ce discours de caste manquent à l'appel, cela peut faire toute la différence entre une victoire de l'opposition ou de la coalition dirigée par le BJP.

Alors certes, les musulmans votent peut-être davantage en bloc qu'avant. Mais entre une sous-représentation chronique à l'assemblée, une opposition qui hésite à porter les revendications de cette minorité pour des raisons électoralistes, et une stratégie de "diviser pour mieux régner" menée par le BJP, le chemin semble encore long avant que ces 200 millions de musulmans puissent faire une vraie différence dans les urnes.