Des associations, syndicats et partis ont appelé mercredi à un rassemblement à Paris pour commémorer les massacres commis en Algérie à partir du 8 mai 1945. Cet épisode meurtrier de l'histoire coloniale reste un grand oublié des commémorations.

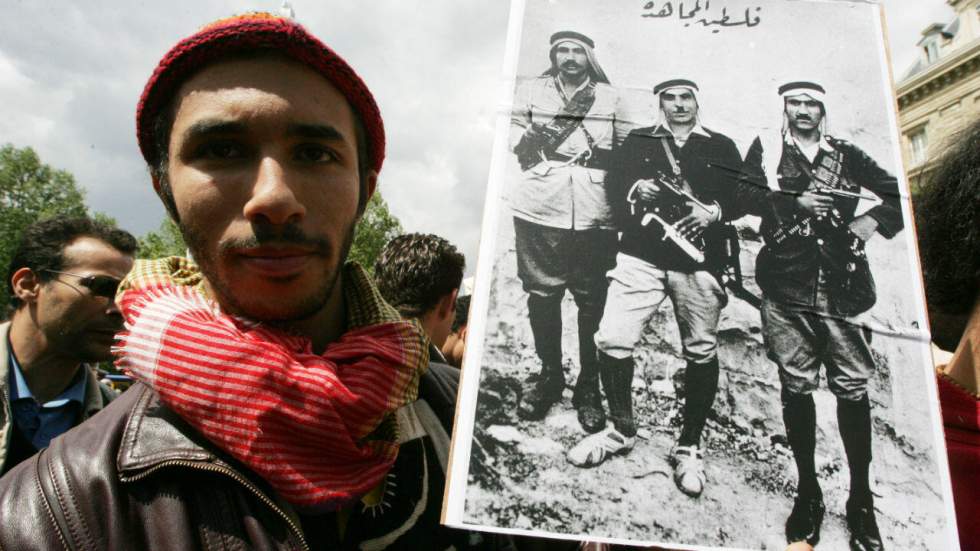

Une vingtaine d’associations, de syndicats et de partis politiques ont appelé à un rassemblement place du Châtelet à Paris mercredi 8 mai, pour commémorer les massacres survenus en Algérie, le 8 mai 1945. Ce jour-là, d’importantes manifestations pour l'indépendance du pays, alors colonie française, ont été réprimées dans la violence et ont provoqué le massacre de milliers d’Algériens dans les jours qui ont suivi.

"Il est impossible de célébrer l’anniversaire de la victoire contre le fascisme sans vouloir arracher à l’oubli ce qui s’est passé en Algérie ce même 8 mai 1945 et les jours suivants", souligne le communiqué publié le 26 avril par les associations, syndicats et partis politiques, dont la Ligue des droits de l’Homme (LDH), la Confédération nationale du Travail (CNT), le Parti communiste français (PCF) et le Parti de gauche (PG).

Les signataires réclament également la reconnaissance de ces événements par l’État, leur inscription "dans la mémoire nationale" ainsi que "l’ouverture de toutes les archives". "Amputer notre histoire commune par l’occultation de ce crime d’État ne permet pas à la France d’en finir avec la page coloniale de son histoire", ajoute le texte.

La mémoire sur les réseaux sociaux

Alors qu’en France, les violences commises en Algérie le 8 mai 1945 sont absentes des cérémonies de commémoration, sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes rappellent ces événements tragiques survenus alors que l’Europe était en fête.

Yasmina Allouche est une chercheuse algérienne, spécialiste de la politique du Maghreb. Dans une longue série de tweets publiés en anglais, elle raconte la manière dont ont débuté les massacres. "[Le 8 mai 1945], plus de 4 000 Algériens sont descendus dans les rues de Sétif pour appeler à l’indépendance. Saal Bouzid, un jeune scout musulman brandit un drapeau algérien. Il se voit intimer l’ordre de le baisser mais campe sur ses positions. Le commissaire Olivieri tire le premier coup de feu. Bouzid tombe au sol, une balle en pleine tête."

Over 4,000 Algerians take to the streets of Setif calling for independence. Saal Bouzid, a young Muslim Scout raises an Algerian flag defiantly. He is warned to lower it. He stands firm. Commissioner Olivieri shoots the first shot. Bouzid falls to the ground, a bullet to the head pic.twitter.com/Vt0I3J4Z13

Yasmina (@animsche) May 8, 2019S’ensuit une campagne de répression d’une violence extrême dans plusieurs villes de l’est algérien, notamment à Setif, Guelma et Kherrata, précise la chercheuse. "Des milliers de corps s’accumulent si rapidement qu’il devient difficile de les enterrer tous. Ils sont alors jetés dans des puits et ravins des environs. Les violences se poursuivent jusqu’au 22 mai. À cette date, 45 000 hommes, femmes et enfants algériens de la région et des environs de Sétif, Guelma et Kherrata ont été assassinés", explique encore Yasmina Allouche.

Prémices de la guerre d’Algérie

Pour de nombreux historiens – tant algériens que français – les massacres du 8 mai 1945 ont finalement joué le rôle de déclencheur de l’insurrection de 1954, considéré comme le début de la guerre d'Algérie. Dans un article intitulé "La guerre d’Algérie a commencé à Sétif" et publié dans Le Monde diplomatique en 2005, l’historien Mohammed Harbi (co-auteur de La Guerre d’Algérie, 1954-2004, la fin de l’amnésie, Robert Laffont, Paris, 2004) rappelle que la Seconde Guerre mondiale a suscité "des espoirs dans le renversement de l’ordre colonial" chez les nationalistes algériens. Après le débarquement américain, "les nationalistes prennent au mot l’idéologie anticolonialiste de la Charte de l’Atlantique (12 août 1942) et s’efforcent de dépasser leurs divergences".

En face, les Européens ne supportent pas l’idée d’une Algérie indépendante. "Leur seule réponse, c’est l’appel à la constitution de milices et à la répression", avance l’historien. Quelques jours après le début des massacres du 8 mai 1945, les nationalistes du Parti du peuple algérien (PPA) "imposent à leurs dirigeants la création d’une organisation paramilitaire à l’échelle nationale". Ce sont eux qui se retrouvent à la tête du Front de libération nationale, le 1er novembre 1954, alors que les attentats de la Toussaint rouge frappent l’Algérie et marquent le début de la guerre d’indépendance.