Le 31 juillet 1917, la bataille de Passchendaele, près d'Ypres, en Belgique, débutait pour s'achever le 6 novembre de la même année. Pour les Britanniques, ces combats très coûteux en hommes sont devenus le symbole de l'absurdité de la guerre.

Il y a 100 ans, le 31 juillet 1917, après trois ans de piétinement dans les Flandres belges, le commandant en chef britannique Douglas Haig engageait une grande offensive contre le village de Passchendaele, près d'Ypres.

Ces combats connus sous le nom de troisième bataille d'Ypres, se sont révélés particulièrement difficiles pour les forces du Commonwealth. Jusqu’en novembre 1917, des centaines de milliers d’hommes se sont battus dans des conditions dantesques. Un siècle plus tard, le nom de Passchendaele résonne toujours sinistrement dans la mémoire britannique. Spécialiste de la Grande Guerre, l’historien Paul Reed revient pour France 24 sur le déroulement de cette sanglante bataille.

France 24 : Pourquoi les Britanniques ont-ils décidé d'attaquer à Passchendaele, le 31 juillet 1917 ?

Paul Reed : La seconde bataille d'Ypres a pris fin en mai 1915, lorsque les Allemands ont utilisé les gaz pour la première fois. Ils n'ont pas effectué de percée à cette époque, mais ils ont réussi à prendre les hauteurs, au-dessus de la ville belge d'Ypres. Pendant les deux années suivantes, les forces allemandes ont ainsi dominé le champ de bataille dans les Flandres.

En 1917, les Alliés ont donc décidé d’attaquer en engageant lourdement leur artillerie et un nombre sans précédent d’hommes du Royaume-Uni et du Commonwealth à Ypres, et des troupes françaises le long du canal de l’Yser, afin de forcer les lignes allemandes et de les faire reculer des hauteurs. L’idée était de pouvoir avancer jusqu’à la côte de la Manche et de capturer les bases de sous-marins allemands qui menaçaient à l’époque les vaisseaux alliés. Ypres a toujours été le principal théâtre d’opérations britanniques sur le front de l’Ouest, bien plus que la Somme ou Arras. Plus de 250 000 soldats britanniques et du Commonwealth y sont morts durant la Première Guerre mondiale, plus que dans tout autre lieu.

Les conditions météorologiques étaient particulièrement terribles lors de la bataille de Passchendaele. Quel impact cela a-t-il eu ?

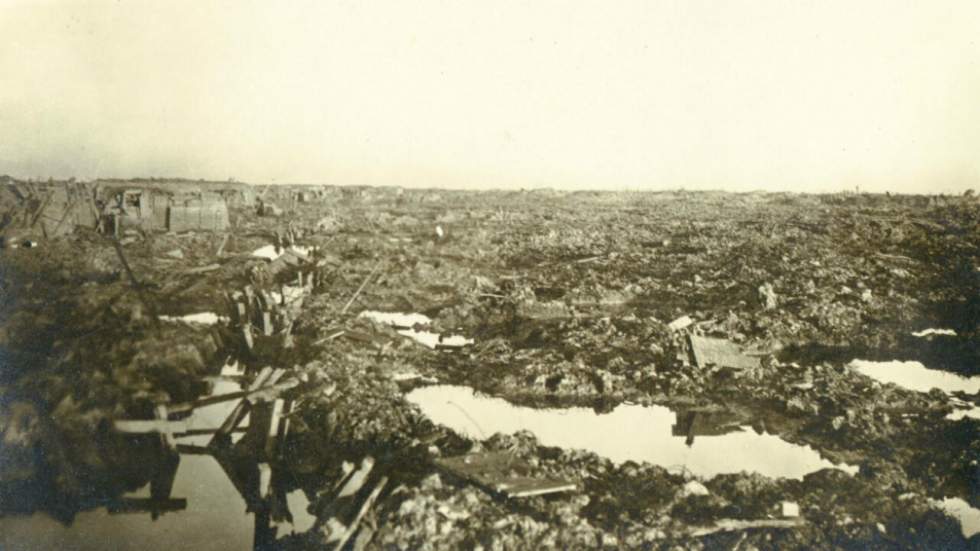

Le premier jour de la bataille, le 31 juillet 1917, l’offensive a été couronnée de succès dans la plupart des secteurs. Mais il a commencé à pleuvoir ce jour-là, et cela a continué pratiquement tout au long de la bataille. Les bombardements détruisaient tout et, dans un paysage dont le sous-sol était constitué d’argile, cela signifiait que les fortes pluies ne pouvaient pas être drainées. À la surface, le champ de bataille s'est transformé en un terrain de boue gigantesque. Passchendaele est devenu un paysage lunaire fait de trous d’obus remplis de boue. Il arrivait que des soldats se noient. Les chevaux et les tanks y disparaissaient également. On peut vraiment dire que c’est le pire champ de bataille sur lequel les troupes britanniques et du Commonwealth se sont battus durant la Grande Guerre.

Les pertes [morts, blessés ou disparus, NDLR] britanniques et du Commonwealth se sont élevées à 300 000 hommes, dont 70 000 morts. Ce n'est pas la bataille la plus sanglante de la guerre pour le Royaume-Uni, mais sur un si petit territoire, les pertes ont vraiment été conséquentes. De nombreux soldats ont tout simplement disparu en raison de la nature du champ de bataille, de cette boue liquide et des bombardements incessants. Plus de 60 % des morts de la bataille de Passchendaele n’ont pas de tombe connue. C’est une proportion supérieure à la normale.

Pouvons-nous quand même dire que cela a été un succès pour les Alliés ?

Aucune avancée vers la côte n’a été réalisée, mais les Allemands ont été repoussés au-delà de la crête de Passchendaele. Ils ne dominaient plus le terrain dans les Flandres. Pour cette raison, on peut considérer que Passchendaele a été une victoire. Mais était-il nécessaire de sacrifier autant de vies en 1917 ? Cette question fait toujours l’objet d’un vif débat. Après les combats, pour les soldats sur le terrain, il a fallu aussi vivre sur ce champ de bataille complètement dévasté. Il était terriblement difficile de le traverser. On raconte qu'il fallait 18 heures pour aller des faubourgs d’Ypres à la ligne de front, alors que cela ne représentait que 13 kilomètres.

Quand on entre, l'effroi. Le cimetière de Lijssenthoek compte 10784 tombes. pic.twitter.com/LTP6lbjNAR

— Stéphanie Trouillard (@Stbslam) 18 mai 2016Cent ans après, que représente cette bataille dans la mémoire britannique ?

Que ce soit correct ou non, Passchendaele est désormais vue comme l’une des plus grandes tragédies de la Grande Guerre : le symbole d’une victoire en vain, d’un sacrifice inutile. Le seul nom de Passchendaele, comme celui de la Somme, représente à lui seul ce qu'ont vécu les Britanniques durant la Première Guerre mondiale. Chaque région de l’empire britannique y a aussi été représentée : il y avait les soldats noirs des Antilles transportant des obus à travers la boue pour les Australiens. Les Canadiens se sont aussi battus lors de l’offensive finale à Passchendaele. En dix jours, ils ont perdu 16 000 hommes. Comme l’un des vétérans l’a décrit : "Ils ont pris la crête, mais perdu leur bataillon".

De quelle façon cette bataille va-t-elle être commémorée en 2017 ?

Une cérémonie importante sera organisée au cimetière [militaire britannique] de Tyne Cot, en plein cœur du champ de bataille de Passchendaele, le 31 juillet. Tout au long de l’année, de plus petits événements vont également avoir lieu. Cela ne fait aucun doute que de nombreuses familles vont se réunir le jour de la mort de l’un de leurs ancêtres pour honorer sa mémoire, cent ans après. Pour nous au Royaume-Uni, c’est très simple : ces soldats étaient des hommes ordinaires plongés dans des circonstances extraordinaires. Nous ne devons jamais les oublier, qu’ils soient tombés dans les Flandres, ou qu’ils soient rentrés chez eux avec le souvenir de cette boue collée à leur mémoire pour le reste de leur vie.