Elles viennent d’Afrique du Sud, du Sénégal, du Zimbabwe ou du Nigeria, et travaillent, dans leurs œuvres, des histoires personnelles ou nationales où la femme est centrale. Ces artistes sont exposées au Muséum d'histoire naturelle du Havre.

Sigmund Freud disait que les femmes formaient un "continent noir". Le Muséum d’histoire naturelle du Havre prend au pied de la lettre l'expression du père de la psychanalyse : il convie dans ses murs une exposition intitulée "L’Autre Continent", comprenez les femmes, artistes et africaines. Elles sont originaires d’Afrique du Sud, du Nigeria, du Kenya, du Zimbabwe, du Sénégal et de Madagascar. Elles travaillent la photo, la sculpture, la peinture ou la vidéo. Une jeune génération d’artistes (la plus jeune est née en 1990) côtoie deux figures tutélaires : la Sud-Africaine Sue Williamson et la Sénégalaise Seni Awa Camara.

"Toutes sont des artistes qui donnent une voix aux femmes, font apparaître l’histoire et la place des femmes dans leur pays et dans le monde", explique Hanna Alkema, commissaire associée de l’exposition. Actrices du panafricanisme, fondatrices d’organisations féministes, les femmes africaines écrivent depuis longtemps l’histoire du continent. Cette exposition dévoile toute la richesse et la diversité d’artistes aux parcours uniques. Portraits.

Si les photos ne s'affichent pas sur votre tablette ou votre smartphone, cliquez ici

- Sue Williamson

Née en Angleterre, arrivée enfant en Afrique du Sud, Sue Williamson pense son art comme un miroir tendu à la société apartheid des années 1980. La série de tableaux "A few South-Africans" ("Quelques Sud-Africain(e)s") raconte l’histoire de l’Afrique du Sud au travers d’histoires individuelles à la forte symbolique. Celle de l’activiste Charlotte Maxeke, la première femme noire à obtenir un diplôme dans le pays et l’une des fondatrices de la branche féminine de l’ANC. Ou celle de Maggie Magaba, une cuisinière noire qui a cherché à s’extraire de sa condition de bonne au service d’une famille blanche. La composition des tableaux est en clin d’œil aux triptyques de la Renaissance, l’encadrement est dans le plus pur style des matériaux reyclés sud-africains. "Je voulais montrer des femmes que personne ne citait dans la narration de l’histoire contemporaine sud-africaine, et qui pourtant étaient des héroïnes", explique Sue Williamson. Ces portraits ont été largement diffusés dans les années 1980, surtout dans leur version en carte postale, et ont eu un grand impact. Au point que le grand hôpital de Johannesbourg a été rebaptisé au nom de Charlotte Maxeke.

- Seni Awa Camara :

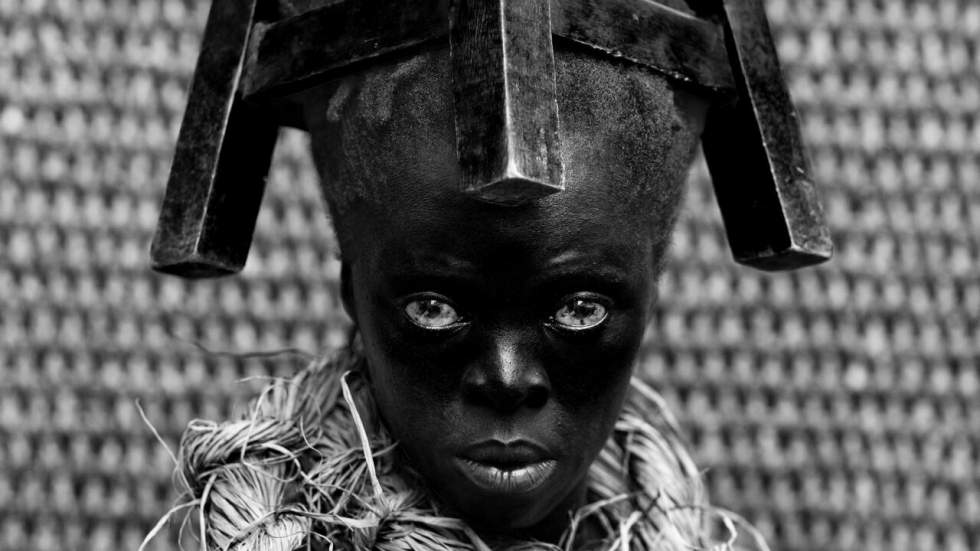

Autre figure tutélaire féminine dans l’art contemporain, Seni Awa Camara. Cette femme est sans âge précis, n’est pas très connue dans son propre pays, le Sénégal, mais est exposée partout dans le monde, depuis que son travail de sculptrice a été repéré par des commissaires du Centre Pompidou à Paris, qui ont silloné l’Afrique à la recherche d’artistes pour leur exposition "Les magiciens de la terre" (1989). Leur but était alors de malmener quelques clichés sur l’art contemporain, habituellement vu comme l’apanage de l’Occident. Or Seni Awa Camara n’appartient à aucune tradition stylistique, personne ne façonne des figures comme elle, que ce soit dans sa région de Basse-Casamance ou dans le village où elle habite toujours avec sa famille. Son art n’est pas tant traditionnel que mystique. "Issue d’une famille de potiers, Seni Awa Camara dit avoir reçu un don lors d’une balade en forêt. Elle nourrit un mystère autour de ses inspirations, qu’elle dit recevoir en rêve la nuit. En d’autres termes, elle répond aux critères que l’on peut avoir aujourd’hui de l’artiste contemporain : quelqu’un qui se positionne de manière unique", explique la commissaire Hanna Alkema.

- Zanele Muholi

On n’a pas encore franchi les portes du Muséum d’histoire naturelle du Havre, que des photos attirent l’œil. Collées en grand format sur la façade du bâtiment, de grands portraits de femmes fixent le passant. Zanele Muholi en est l’auteure. Elle en est aussi le sujet : c’est elle qui pose, s’habille, se coiffe, se maquille. De ces autoportraits résultent une multitude de figures féminines africaines, qui disent l’hétérogénéité et la richesse d’un continent. Zanele Muholi est photographe, elle vit et travaille en Afrique du Sud. Son travail ne peut pas être dissocié de son activisme, celui de faire voir des femmes, africaines et lesbiennes. Les bénéfices qu’elle retire de la vente de ses photos sont reversés à une association LGBT.

- Malala Andrialavidrazana

L’artiste malgache a passé ces dernières années dans les brocantes, à dénicher des vieilles cartes de l’Afrique et des mappemondes telles qu’elles existent depuis le XIXe siècle. Du temps où le Sahel était baptisé "Soudan ou Nigritie" et où le continent sub-saharien n’était connu des cartographes européens que par ses ports. Malala Andrialavidrazana ressasse l’histoire pour comprendre l’actualité car "beaucoup des événements sont ancrés dans cette période-là". Après avoir photographié ces cartes, l’artiste détoure les continents, ne garde que les terres, et peuple les océans de figures trouvées sur des billets de banque et les timbres. "Je suis fascinée par les femmes sur les billets malgaches et français, celles qu’on trouve sur les francs CFA ou sur les billets malgaches juste après la sortie de la zone franc. Ces femmes ont la classe, elles sont représentées avec force et dignité, elles sont respectables. Ce ne sont pas des femmes à la cueillette ou qui s’occupent de leur bébé. J’essaie de ne pas mettre de cliché dans mon travail, y’en a assez comme ça !"

Dans l'œuvre ci-dessus, il s'agit d'une carte de 1850. L’Afrique sub-saharienne est encore inconnue et désignée de manière confuse comme l’Ethiopie. Malala Andrialavidrazana y ajoute "une profusion de végétaux et de fruits, à la façon du jardin d’Eden, pour représenter cette période naïve où tout était à prendre dans le continent africain", précise-t-elle. Les trois femmes ont été photographiées sur un billet de banque de l’Afrique équatoriale française des années 30. "C’est rare que des personnes noires et blanches soient côte à côte, regardant dans la même direction. À cette époque, les billets représentent surtout des personnes qui se tendent la main". À noter cependant que dans ce trio, la femme blanche est supérieure aux autres en taille, symbole de la vision coloniale de la hiérarchie des peuples.

Virginia Chihota travaille également sur l’identité et la migration, qu’elle a vécue de façon intime, en quittant récemment son Zimbabwe natal, pour s’installer en Libye puis au Monténégro. L’enfermement qu’elle a subi en tant que femme en Libye, l’isolement auquel elle était contrainte, la violence de la migration, sont le sujet de ses toiles.

Le Muséum du Havre donne enfin à voir le travail intime de la toute jeune photographe sud-africaine Lebohang Kganye, née en 1990. Celle-ci a retrouvé dans ses archives familiales des photos de sa mère, et superpose sur ces clichés sa propre image (avec la même pose, les mêmes habits). Elle confronte ainsi les lieux de son enfance, la vie familiale du temps de l’apartheid, avec son corps de femme actuel.

Exposition à voir au Muséum d’histoire naturelle du Havre jusqu’au 31 décembre 2016.