Aux dires de ses détracteurs, le traité de Paris sur le climat, conclusion des négociations de la COP21, ne fournirait pas les armes juridiques nécessaires pour lutter efficacement contre le réchauffement climatique. Pas si sûr.

Deux jours après les célébrations de la fin de la COP21, l’euphorie semble déjà appartenir à la Préhistoire. "Tout change, mais rien ne change", soutient l’éditorial des "Échos", lundi 14 décembre. "Les politiques et le monde économique minimisent la portée du texte", affirme de son côté le quotidien britannique "Financial Times".

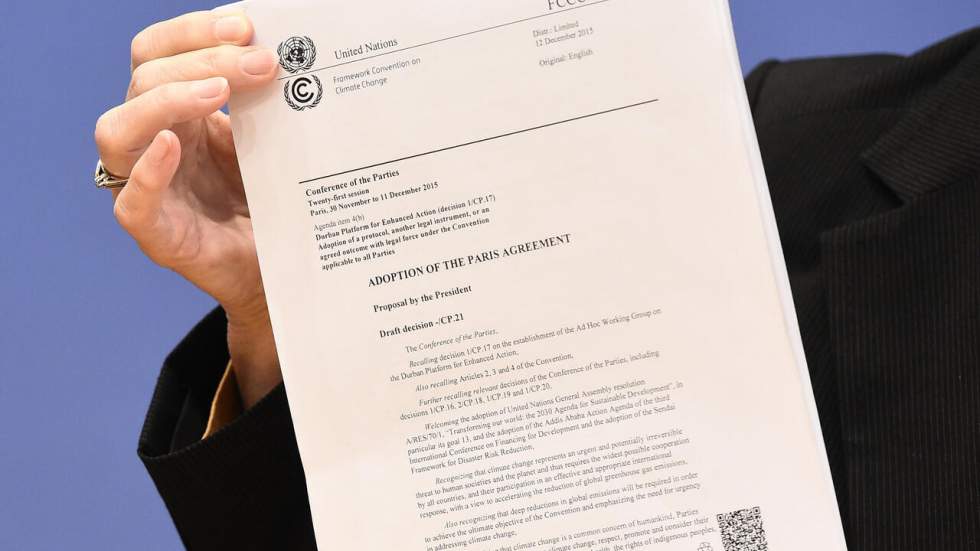

Tous reconnaissent, certes, que le symbole d’un accord approuvé par 195 pays et l’Union européenne (UE) est fort. Mais pour les milieux économiques, comme d’ailleurs une partie des ONG, cette unité sans précédent risque de n’être qu’une façade tant les 31 pages du document n’imposeraient rien ou presque aux signataires.

Premier argument brandi par les détracteurs du texte : L’accord ne serait pas contraignant car il ne s’agirait pas d’un traité. C'est ce qu'affirme une partie de la droite américaine. Faux : "C’est bel et bien un traité, c’est-à-dire l’acte juridique le plus engageant pour un État en droit international", assure à France 24 Sandrine Maljean-Dubois, directrice de recherche au CNRS et spécialiste du droit international de l’environnement.

La confusion provient, explique-t-elle, d’une nuance du droit constitutionnel américain. Les États-Unis distinguent les "treaties" des "executive agreements", mais contrairement à ce que pourraient laisser penser les termes, il s’agit dans les deux cas de traités internationaux. Mais le "treaty" nécessite d’être ratifié par le Congrès, dominé par les républicains. Washington ne veut pas passer par cette case et a tout fait pour que l’accord de Paris reste dans les clous de l’"executive agreement" qui peut entrer en vigueur sur simple décision du président. La principale différence est qu’un "treaty" s’impose dès qu’un texte international comporte des nouvelles obligations engageant les finances des États-Unis. C’est la raison pour laquelle l’accord de Paris reste aussi flou sur le volet financier.

Deuxième argument : le texte manque d’ambition. Un bon indicateur de la volonté politique est le nombre de "shall" (doivent) et de "should" (devraient). Les premiers sont plus nombreux que les seconds et posent des "obligations que les États signataires doivent traduire dans leur droit national", précise Sandrine Maljean-Dubois. Elle souligne que les pays se sont engagés fermement à soumettre tous les cinq ans de nouvelles contributions (promesses de réduction d’émissions de gaz à effet de serre) et qu’ils "doivent les mettre en œuvre".

Mais sur certains points cruciaux le "should" l’a emporté sur le "shall". L’article 4 illustre l’importance de ce combat. La version finale de l’accord indique que "les pays développés continuent de montrer la voie ("should continue taking the lead") en assumant des objectifs de réduction d’émissions [de gaz à effet de serre]". Quelques heures plus tôt, dans la nuit de vendredi 11 à samedi 12, la formulation indiquait que "les pays développés doivent continuer de montrer ("shall continue taking the lead") la voie". La différence est de taille : l’obligation légale a été remplacée par une simple incitation.

Troisième argument : ne pas respecter le traité n’entraîne aucune conséquence. Il n’y a, en effet, aucune sanction prévue en cas de violation du texte. Les États signataires pourraient donc boire le calice de la pollution jusqu’à la lie en ignorant les obligations du traité de Paris.

"La contrainte n’est en effet que politique", précise Sandrine Maljean-Dubois. Mais pour elle, c’est déjà beaucoup : le risque pour un État contrevenant au traité de Paris sur le climat est d’être pointé du doigt et de se retrouver au ban des nations qui jugent tous que l’accord est légitime.

Le texte prévoit même un mécanisme qui fait peser une pression politique sur les États signataires. Ils ont l’obligation de présenter tous les deux ans un rapport des progrès réalisés en matière climatique à un comité d’experts. Ces derniers pourront, d’après le texte, "mettre en évidence les domaines d’amélioration, ce qui est une manière polie de dire qu’ils pourront dénoncer les violations du traité", assure l’experte du CNRS.

Elle souligne aussi que trop de contraintes peuvent tuer la contrainte. "Le protocole de Kyoto avait prévu des sanctions pour les violations, ce qui a poussé certains États comme le Canada à le quitter purement et simplement pour éviter d’être punis", rappelle Sandrine Maljean-Dubois. Le traité de Paris est, donc, plus souple à dessein : il met en place un cadre qui n’est repoussant pour personne dans l’espoir que ce vaste compromis crée un dynamique pour réduire encore davantage les émissions de CO2.