, correspondante à Tunis – Depuis la publication par le président tunisien d’un livre sur le système de propagande du régime de Ben Ali, la polémique enfle. Les critiques sur la méthode se doublent d'une dénonciation de la lenteur de la transition démocratique.

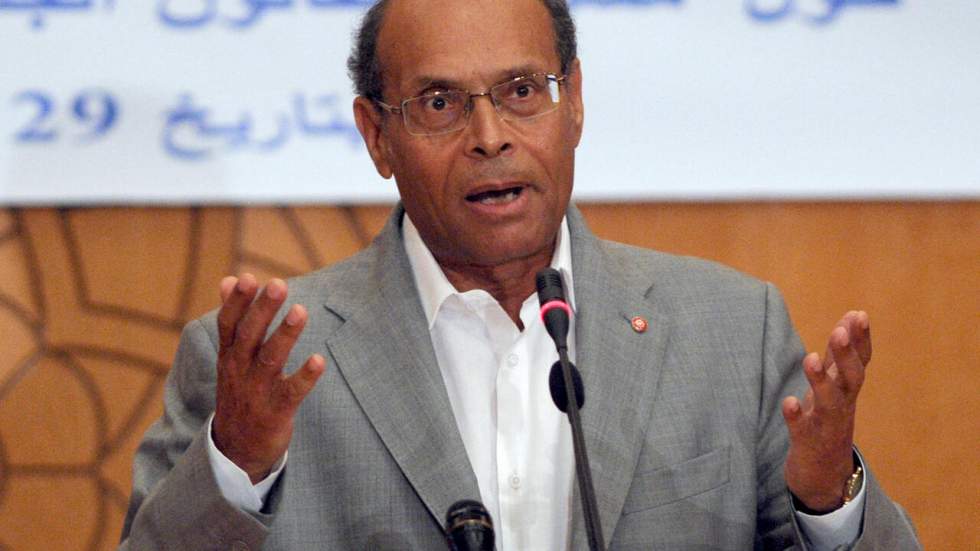

"Je n’ouvrirai jamais les archives sans une loi", avait déclaré le président tunisien Moncef Marzouki en juillet 2013 lors d’une interview télévisée. La mise en ligne d'un fichier numérique intitulé Livre noir, Système de propagande sous Ben Ali, mardi 3 décembre en Tunisie, en a donc surpris plus d’un. Certes la menace de publier une "liste noire des journalistes" ayant collaboré avec le régime de Ben Ali avait souvent été brandie depuis la révolution, notamment par Lotfi Zitoun, ancien chargé de la communication du Premier ministre et membre d’Ennahdha. Mais en passant à l’acte, la présidence a fait cavalier seul, hors de tout cadre juridique.

À peine sorti, le livre est déjà très critiqué pour sa crédibilité et le peu de transparence sur les conditions de son élaboration. Un journaliste, Samy Ghorbal, a ouvertement dénoncé les erreurs le concernant. Le chercheur français Vincent Geisser, ami de Moncef Marzouki avec qui il a co-écrit "Dictateurs en sursis" a ouvertement pris ses distances, dénonçant sur Facebook "les dangers de l’amalgame et la culture de l’anathème" de l’ouvrage.

Un "électrochoc" pour la justice transitionnelle ?

La publication du livre n’est donc pas sans conséquences dans un climat déjà tendu par la crise politique et l’absence de consensus autour du Dialogue national. "La manière dont ce livre a été élaborée et sa publication ont été critiquées à l’unanimité. Nous espérons que cela ne fasse pas juste l’effet d’une fièvre passagère et qu’on s’en serve pour prendre conscience que l’ouverture des archives doit se faire dans un cadre juridique sain", déclare Farah Hached, président du Labo’ démocratique, une association qui promeut les valeurs de la démocratie.

Le Livre noir a ainsi relancé un enjeu mis de côté dans les débats politiques : le manque d’avancée dans le cadre du processus de la justice transitionnelle, c’est-à-dire les moyens à mettre en œuvre pour faire face aux exactions massives commises dans le passé, établir les responsabilités, rendre la justice et permettre la réconciliation. "Le seul mérite de ce livre c’est peut-être d’avoir un effet d’électrochoc et de réorienter le débat sur cette question",commente Kora Andrieu, experte dans ce domaine auprès du Haut commissariat des Nations unies aux droits de l’homme à Tunis. Le projet de loi sur la justice transitionnelle, élaboré par le ministère des Droits de l’homme, a été déposé en janvier 2013 et ne cesse d’être repoussé. Il doit être débattu vendredi 13 décembre en séance plénière.

Du côté du ministère des Droits de l’homme, le porte-parole Chakib Derwich admet qu’il y a eu un blocage sur le projet de loi depuis janvier : "Le contexte n’a pas aidé, nous avons eu deux assassinats politiques et c’est un projet de loi qui nécessite un débat. C’est vrai qu’à l’époque, notre contact avec les députés était tendu car certains ne voyaient pas ça comme une priorité. Depuis quelques jours, ils sont beaucoup plus réceptifs. Cela n’excuse pas le geste de la présidence, exécuté hors de tout cadre juridique."

L’ouverture des archives, un tabou

Au-delà de la controverse sur la publication des noms de personnalités inféodées à Ben Ali, c’est bien la manière de solder les comptes de son règne qui fait débat. Les différents gouvernements de transition qui se sont succédé depuis janvier 2011 ont été critiqués par une coalition hétéroclite de partis dont Ennahda, le CPR de Marzouki et divers partis de gauche, pour leur manque de volonté politique à faire la lumière sur la dictature. Initialement préférée à l’ouverture des archives, l’idée d’une ‘loi d’immunisation de la révolution’ excluant les gens ayant fait parti de l’ancien parti de Ben Ali, le RCD (Rassemblement Constitutionnel Démocratique), a finalement été abandonnée fin août au moment où était lancé le dialogue national visant à établir une nouvelle constitution suivie d’élections.

"Aujourd’hui, certains disent qu’il faut de toute façon attendre après les prochaines élections pour parler de justice transitionnelle ou même d’ouverture des archives. Or, tout est lié, si les gens qui se présentent ont des choses à se reprocher par rapport à l’ancien régime, l’électeur doit le savoir. D’ailleurs, la question des archives n’occupe pas une place très grande dans le projet de loi sur la justice transitionnelle. On peut lire que la future instance "Vérité et Dignité" aura accès à toutes les archives dans le cadre de ses investigations mais rien n’est dit sur les conditions juridiques de l’identification, la protection et le traitement de ces archives. Il y a clairement un problème de volonté de ce côté-là", commente Farah Hached.

Le livre noir serait donc seulement le début maladroit d’un processus qui peine à être enclenché en Tunisie : la mise en place d’un travail de vérité sur les dérives de la dictature. Mais il n’est pas dit que la présidence aide à apaiser le climat de chasse aux sorcières. Après avoir annoncé un tome 2 en préparation et accordé quelques interviews aux médias tunisiens, le porte-parole de la présidence Adnene Manser ne donne plus suite aux demandes de la presse. Quant au président Moncef Marzouki, il reste bien silencieux.