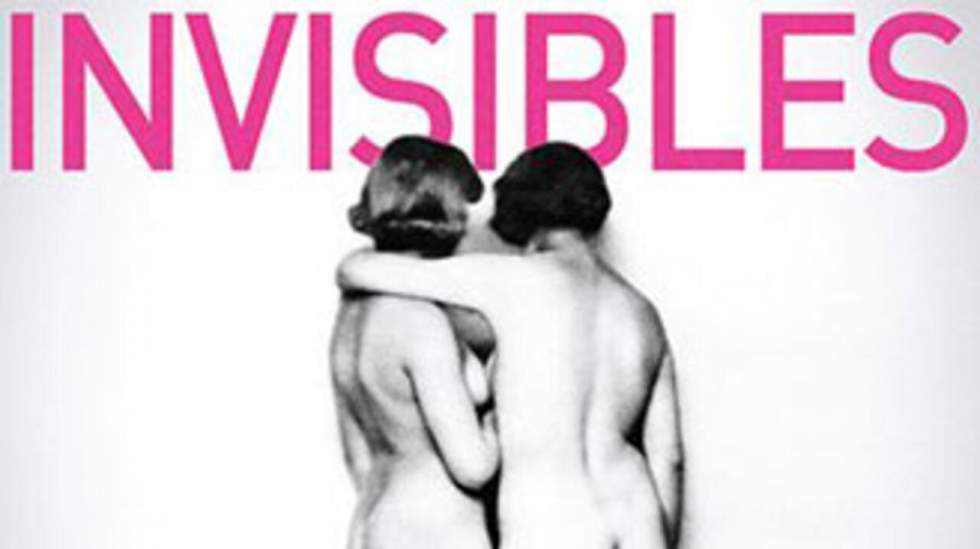

Sur les écrans mercredi, "Les Invisibles" narre le vécu d'hommes et de femmes homosexuels dans une France qui leur a longtemps été hostile. Un film touchant qui fait écho au débat sur le mariage gay. Entretien avec son réalisateur Sébastien Lifshitz.

Ils sont âgés de 65 à 90 ans, célibataires ou en couple, vivent à la ville ou à la campagne, et ont pour point commun d'avoir voulu, par militantisme, amour ou inclination naturelle, vivre leur homosexualité au grand jour dans une France d'après-guerre très catholique. Devant la caméra de Sébastien Lifshitz, Yann, Pierre, Monique, Thérèse, Jacques et les autres reviennent, avec une touchante sincérité, sur leurs parcours, leurs expériences heureuses ou malheureuses, leurs luttes, leurs tiraillements...

Avec "Les Invisibles", le cinéaste français brosse ainsi le portrait sensible de Français qui cumulent le double désavantage d'appartenir à cette catégorie négligée des seniors ainsi qu'à la minorité homosexuelle, au sein de laquelle une jeune génération s'attache à faire davantage entendre sa voix.

Présenté hors compétition lors du dernier Festival de Cannes, le nouveau documentaire de Sébastien Lifshitz est moins une somme de témoignages tire-larmes qu'une délicate anthologie de "romans de vie" écrits au beau milieu d'une société alors hostile à l'idée que deux personnes du même sexe puissent s'aimer. Et encore moins le revendiquer haut et fort.

Hasard du calendrier, "Les Invisibles" arrive ce mercredi 28 novembre sur les écrans français alors que le projet de loi sur le "mariage pour tous" pousse dans la rue une France conservatrice. Une actualité brûlante qui confère au nouveau long-métrage de Sébastien Lifshitz une dimension politique accrue qu'il ne cherchait pas à tout prix. Entretien avec un cinéaste qui, malgré son engagement en faveur de l'égalité des droits, refuse de "brandir des étendards".

FRANCE 24 - "Les Invisibles" sort sur les écrans français au moment où la loi sur le mariage pour tous se voit contester dans la rue par une frange conservatrice de la population. Considérez-vous votre film comme une réponse aux opposants à cette loi ?

Sébastien Lifshitz - J’ai conscience que l’actualité concernant le mariage et l’adoption ouverts aux homosexuels crée un lien avec mon film qui, pourtant, n’aborde pas ces questions. Mais du fait que je filme des homosexuels d’un certain âge, que je montre des êtres libres qui ont un parcours de vie, qui ont lutté pour être finalement heureux, je contribue à un débat qui a amené la population à s’interroger sur la manière dont vivent les homosexuels.

Mais c’est terrible car, en ce moment, c’est comme si les homosexuels devaient faire leurs preuves, comme s’ils devaient montrer qu’ils sont des citoyens comme les autres, équilibrés comme les autres, capables d’aimer, de construire une famille, d’élever un enfant, de vivre une union dans la durée. Comme si nous étions des citoyens de seconde zone, des citoyens douteux.

Je me souviens, il y a dix ans, quand il a fallu voter la loi sur le Pacs [Pacte civil de solidarité, ndlr], c’était finalement les mêmes défilés qui se tenaient dans la rue, la même homophobie ignoble qui s’exprimait et toujours les mêmes experts, psychiatres, médecins ou éducateurs qui venaient nous expliquer les bons ou les mauvais côtés de l’homosexualité. Il y a toujours ce sentiment que nous sommes des cas. Et pourtant nous sommes en 2012, les familles homoparentales existent, elles sont une réalité et il est du devoir des hommes politiques de prendre en compte cette réalité et de trouver le moyen légal de protéger à la fois les enfants de ces familles et les parents lorsqu’un d’eux décède. Pour moi, cela me semble évident comme revendication.

F24 - Pourquoi, dès lors, ne pas avoir fait davantage parler vos intervenants sur ces questions auxquelles sont confrontés les homosexuels aujourd’hui ?

S. L. - Je ne voulais pas que ce film soit basiquement militant. Mon but était de filmer le roman d’une vie et d’éviter de brandir tout à coup des étendards. Ensuite, parce que tous les homosexuels que j’ai interrogés ne sont pas passés par le militantisme. C’était donc une manière de dire, aussi, qu’on peut se construire en dehors du politique. Certains sont passés par le combat politique pour trouver la force d’affirmer qui ils étaient, d’autres non. Il n’y a pas de généralité.

Je ne suis pas convaincu par l’idée d’une communauté homosexuelle rassemblée en un endroit, et qui pense la même chose. Les homosexuels sont des individus qui vivent leur vie au milieu des autres, au milieu de la société. Je ne pense pas qu’ils veuillent vivre uniquement entre eux, pour eux. Ils veulent participer à la marche, à la construction de la société. On ne peut pas à un moment considérer qu’il y a un destin homosexuel. C’est ce que raconte le film : des trajectoires totalement différentes.

F24 - Mais comment cette "ancienne" génération juge-t-elle les revendications de la "nouvelle" ?

S. L. - La question du mariage chez les gens de cette génération, souvent, est une question qui ne se pose même pas. Ce qu’il faut comprendre c’est que cette génération s’est construite en opposition totale au modèle bourgeois, au modèle "hétéroflic", comme ils disent. Pour eux, le mariage c’était la convention, c’était la tradition, c’est-à-dire ce qu’ils combattaient de toutes leurs forces. Le fait qu’aujourd’hui, il y ait des couples, beaucoup plus jeunes, qui revendiquent les droits au mariage et à l'adoption, ils le comprennent mais ce n’est pas une chose qu’ils veulent pour eux-mêmes. Comme le dit Thérèse, l’une des personnes interrogées dans le film : "le mariage, c’est la plaie". Pour elle, le mariage, c’est reproduire le modèle de ses parents, c’est ce qu’elle a toujours voulu fuir. Pourtant, elle s’est mariée et a eu quatre enfants, mais elle s’ennuyait à mourir avec son mari et a mis des années pour s’en dégager et trouver, enfin, sa liberté.

On peut aimer aussi en dehors du mariage. Le mariage n’est pas une finalité à l’amour. Mais, en droit, la demande qui est actuellement faite est totalement légitime.

F24 - Plusieurs pays européens et sud-américains, de tradition catholique, ont adopté le mariage des homosexuels. Pourquoi, selon vous, la France, pourtant réputée ouverte et tolérante en termes de sexualité, semble encore frileuse sur la question ?

S. L. - La société française a beaucoup évolué. Durant l’entre-deux-guerres, il y a eu un mouvement de libération des mœurs. Les gens avaient un tel désir de vivre après les horreurs de la Première Guerre mondiale qu’ils ont eu un désir d’embrasser la vie, de la vivre à 100 à l’heure avec une très grande liberté. Et c’est là, dans les années 1920, que commencent à s’ouvrir des clubs et des cafés homosexuels, qu’émerge une littérature homosexuelle, qu’arrive la mode des garçonnes... Et puis tout cela s’arrête net avec la crise économique, la montée des fascismes, la Seconde Guerre mondiale. On se rend donc compte que le mouvement de l’Histoire n’est pas régulier, qu’il y a des va-et-vient entre des moments de tolérance et puis, tout à coup, de régressions. C’est pour cela qu’il faut rester vigilants et que les acquis d’aujourd’hui ne seront pas forcément ceux de demain.

En ce moment, ce ne sont pas les citoyens français qui sont conservateurs, c’est le corps politique. Toutes les enquêtes d’opinion menées ces dernières années disent que les Français sont, dans une large majorité, pour le mariage homosexuel et l’adoption. Donc cela ne pose aucun problème pour les Français sauf pour leur classe politique qui, elle, est complètement réfractaire à cette idée. Dans le fond, les conservatismes sont beaucoup plus présents au sein de cette élite que dans la nation. La question qu’on devrait se poser, c’est pourquoi ce corps politique est-il aussi résistant et en décalage avec la société qu’il dirige ?

Ce n’est pas parce que des personnes défilent contre le mariage gay que c’est toute la France qui y est opposée. Il y aura toujours des conservateurs, des homophobes, des traditionalistes pour qui la société doit rester ancrée dans des valeurs archaïques, comme s’ils ne pouvaient prendre acte des évolutions sociétales. La société est un corps vivant qui ne cesse de se transformer. Cela n'a aucun sens de maintenir les traditions telles qu’elles étaient il y a 100 ou 200 ans.

F24 - Après avoir fait l’objet, en France, de comédies populaires parfois caricaturales ("La Cage aux folles", "Pédale douce", etc.), les homosexuels sont aujourd’hui au centre de films d’auteur plus intimistes. Quel regard portez-vous sur la représentation de l’homosexualité dans le cinéma français ?

S. L. - Je trouve cette diversité intéressante. Il n’y a pas qu’une manière de représenter l’homosexualité, je trouve super qu’il puisse y avoir des comédies, des documentaires, des fictions sur l’homosexualité. Il faut que cette diversité existe. Je trouverais terrible de décréter qu’on ne parle des homosexuels que d’une seule façon. Plus l’image est diverse plus elle sera riche et donc plus proche de la réalité.