Des femmes et des enfants tsiganes internés dans le camp de Rivesaltes, au printemps 1942. © United States Holocaust Memorial Museum

"Avant la dernière guerre mondiale, je demeurais à Strasbourg avec toute ma famille. Nous avons dû fuir au début des hostilités, car nous étions gitans, race réputée inférieure et vouée à l'extermination. Nous nous sommes cachés dans la localité de Villiers, dans l'Indre, jusqu'au jour où le maire de cette localité nous a annoncé que nous devions être transférés dans un camp. C'était début 1941. Nous avons été chargés dans des camions sous la menace des armes et avons été transportés à Argelès, avant d'être internés dans le camp de Rivesaltes."

Dans son dossier détenu par le Service historique de la Défense, Charles Adolf raconte les circonstances de son internement et celui de sa famille durant l'occupation, alors qu'il n'était âgé que de 11 ans. "Nous n'avons pas été maltraités, mais nous souffrions du froid, de la faim et surtout du manque de soin et de la peur constante de l'extermination. Mon père en est mort le 23 avril 1941", décrit-il.

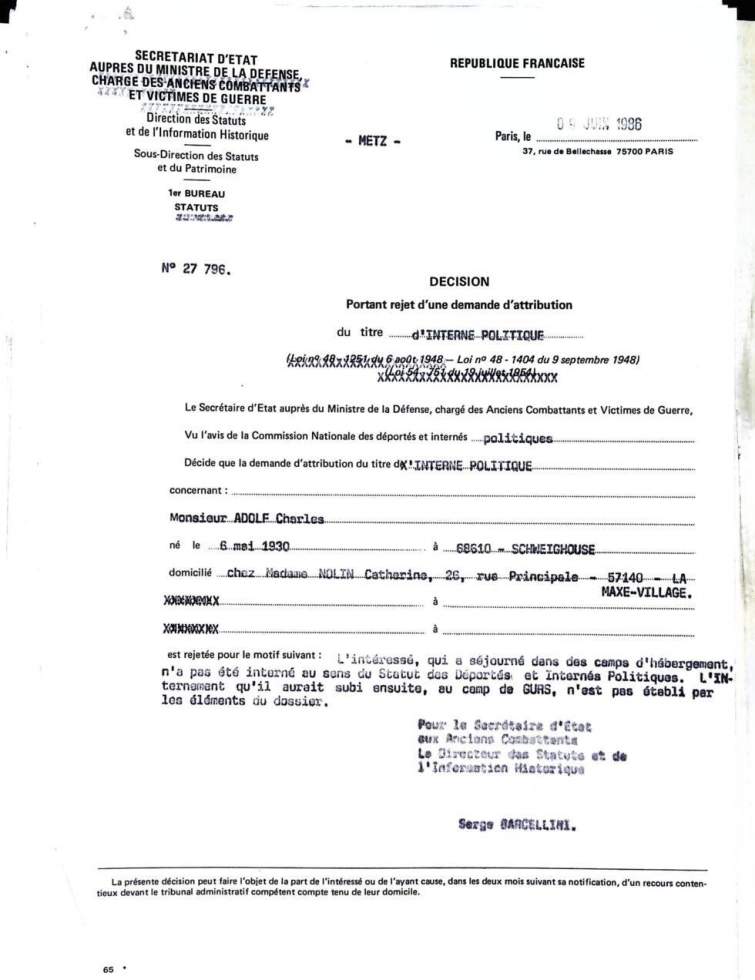

Ce récit date des années 1980, lors de démarches pour obtenir un statut d'interné politique. En réponse, Charles Adolf s'est vu refuser cette attribution sous le prétexte d'avoir séjourné dans "des camps d'hébergement" et non "d'internement" et n'a jamais été reconnu comme victime de guerre.

Une première pour les gitans

Quatre-vingts ans après la fin du conflit, une réparation symbolique va enfin avoir lieu pour ce gitan alsacien décédé en 2000. Un pavé de la mémoire va être posé, dimanche 15 février, à Schweighouse-sur-Moder, dans le Bas-Rhin, en sa mémoire et en celle de son père. "Le maire de cette commune m'a contacté pour faire poser des pavés de la mémoire. Nous nous sommes rendu compte qu'il y avait eu des victimes juives dans cette ville, mais aussi les deux membres de la famille Adolf qui en étaient originaires et qui étaient gitans", explique Christophe Woehrle, à l'initiative de cette inauguration.

Depuis une dizaine d'années, cet historien œuvre en Alsace, mais aussi un peu partout en France, pour faire poser des Stolpersteine (pierres d'achoppement, ou sur lesquelles on trébuche, en français) pour rendre hommage à des victimes du nazisme. Plus de 500 ont été inaugurés dans l'Hexagone depuis 2013.

Les Stolpersteine sont à l'origine le projet de l'artiste allemand Gunter Demnig. En 1992, il a posé illégalement le premier pavé de mémoire devant l'hôtel de ville de Cologne. Celui-ci comprenait l'ordre de déportation signé par Heinrich Himmler, le chef suprême de la SS, concernant les Tsiganes, daté de décembre 1942. En France, il aura fallu attendre plus de 30 ans pour qu'un premier pavé rende hommage à un membre de cette communauté. "C'est une première pour les gitans avec les Adolf père et fils", souligne Christophe Woehrle.

"Ils sont restés sous les radars, car la mémoire juive a pris le dessus à partir des années 1960. Le Mémorial de la Shoah a très bien fait son travail, alors que pour les Tsiganes, il n'y a pas eu d'institutions pour fédérer cette mémoire", estime l'historien qui est aussi le président de Stolpersteine France.

Une politique d'internement

L'internement des Tsiganes en France a pourtant concerné plus de 6 500 hommes, femmes et enfants en France entre 1940 et 1946, dont plus de 90% étaient de nationalité française. Avant même le début de l'occupation, cette population, déjà surveillée dans ses déplacements grâce un carnet anthropométrique d'identité mis en place en 1912, est assignée à résidence à partir d'avril 1940. "Après le 4 octobre 1940, les préfets de la zone occupée appliquent l'ordre allemand en arrêtant les nomades déjà assignés à résidence pour les mettre dans des camps plus ou moins structurés", décrit l'historienne Marie-Christine Hubert, autrice d'une thèse d'histoire sur les Tsiganes pendant la Seconde Guerre mondiale.

"En zone non occupée, le gouvernement de Vichy interne à Argelès, puis au Barcarès et à Rivesaltes les Tsiganes que les Allemands ont expulsés des régions annexées (Alsace-Lorraine), comme il l'a fait également avec les juifs expulsés dans les mêmes circonstances", poursuit-elle.

Ces familles, à l'image des Adolf, souffrent au quotidien. "Baraques en planches de bois ou fibrociment, sans chauffage ou avec un très mauvais système d'aération, roulottes pour certaines familles, conditions d'hygiène déplorables, malnutrition généralisée", détaille Marie-Christine Hubert. Le père de Charles Adolf ne supporte pas ces conditions de vie précaires et meurt dans le camp de Rivesaltes.

Contrairement aux internés juifs, la très grande majorité des gitans n'ont pas été déportés en direction des centres d'extermination, comme l'explique l'historienne : "L'ordre de déportation de Heinrich Himmler ne concernait pas la France occupée et non occupée, car elle ne faisait pas partie du grand Reich. C'est pourquoi la France est le seul pays de l'Ouest à n'avoir pas connu de déportation de masse des Tsiganes. Les autorités françaises n'ont pas cherché non plus à les inclure dans les convois de déportation existants. L'ordre n'a pas été donné."

Plus de 500 déportés

Dans le Nord et le Pas-de-Calais, une zone rattachée alors à la Belgique, 351 Tsiganes arrêtés ont toutefois été déportés par le convoi Z en direction d'Auschwitz-Birkenau le 15 janvier 1944. Dans son ouvrage qui vient de paraître, intitulé "La Déportation des Tsiganes de France et de Belgique" (éditions Tirésias), Monique Heddebaut met en lumière ce transport. Au total, elle a répertorié 364 Tsiganes envoyés vers les centres d'extermination depuis cette zone sous commandement direct de Berlin.

L'historienne a aussi étudié ceux qui ont été déportés depuis les zones nord et sud. "Par exemple, au camp de Poitiers, on a extrait des nomades qui ont été envoyés au camp de Compiègne-Royallieu et qui ont été déportés en janvier 1943 à destination du camp de concentration de Sachsenhausen", précise-t-elle. "Il y a d'autres personnes qui ont été arrêtées ou raflées, puis déportées, mais sans vraiment savoir dans quelles conditions et sur quels critères. C'est tout le problème, mais cela représente environ 150 nomades dans le reste de la France."

Monique Heddebaut insiste sur les différences entre ces types de déportation : "Depuis la zone nord et sud, ils ont été envoyés vers des camps de concentration et des commandos de travail. La finalité et le taux de survie ne sont pas les mêmes que pour ceux conduits vers Auschwitz-Birkenau, qui font partie d'un processus génocidaire. C'est toute la difficulté de travailler sur ce sujet."

À l'image de Monique Heddebaut et de son étude pionnière, de plus en plus de chercheurs s'emparent de ce pan de l'histoire de France. Membre du Centre national de la recherche scientifique (CNRS), Ilsen About a pu constater que ces "voix n'ont, pendant longtemps, pas été entendues". "Il y a eu des prises de parole de la part des victimes dès le lendemain de la Seconde Guerre mondiale, mais sans effet", raconte ce spécialiste des mondes tsiganes. "Il est important de savoir que la législation sur les nomades, particulièrement discriminatoire, a été appliquée jusqu'en 1969 en France. Cela n'a pas incité à des gestes mémoriaux." Il a ainsi fallu attendre 2016 pour que le président François Hollande reconnaisse dans un discours "la souffrance des nomades qui ont été internés" et la responsabilité de la France.

Un intérêt tardif

Le chercheur note aussi que la connaissance de ces faits s'est aussi constituée tardivement : "Le premier ouvrage sur l'internement des nomades a été publié au début des années 1980 par l'historien local Jacques Sigot. On est resté, jusqu'à la fin des années 1990, dans un état assez fragmenté de la mémoire, car il y avait un intérêt historique insuffisant." Ilsen About s'aperçoit cependant que depuis peu, de nombreuses actions sont menées, même s'il y a "malheureusement un peu de dispersion" avec "des groupements autonomes qui mènent leurs propres luttes".

C'est le cas à Marseille, où une première stèle en mémoire du génocide tzigane doit être inaugurée dans les prochains mois dans le cimetière Saint-Pierre. Elle doit rendre hommage aux membres de cette communauté assassinés par les nazis au cours de la guerre en Europe. Selon les historiens, le bilan oscille entre 200 000 et 500 000 victimes sur un peu moins d'un million de Tsiganes vivant sur le continent.

"Cela va être une pierre de deux mètres de haut sur un de large, où il va être inscrit 'Samudaripen', qui signifie 'génocide tsigane' en langue romani. Il y aura aussi le triangle marron distinctif des Tsiganes dans les camps", décrit Sasha Zanko, président de l'association Tchatchipen ("la vérité" en romani), qui œuvre pour ce projet au côté de l'historien marseillais Michel Ficetola.

"Cela va être le seul monument destiné à la commémoration du génocide tsigane en France", insiste-t-il. Mais pourquoi avoir attendu si longtemps ? "Les Tsiganes sont timides et peureux, et craignent de solliciter telle ou telle chose. Mais il était temps. Beaucoup de gens ne savent même pas qu'il y a eu un génocide", estime-t-il. "Ce n'est pas seulement une œuvre mémorielle, c'est aussi un message politique pour affirmer que le peuple tsigane, malgré tout ce qu'il a pu subir, est encore debout."

Un futur mémorial

À près de 900 km de là, à Montreuil-Bellay, dans le Maine-et-Loire, une autre initiative est également en projet. Un mémorial doit ouvrir à l'automne 2027 sur les lieux d'un ancien camp d'internement des nomades. De novembre 1941 à janvier 1945, près de 2 000 personnes y ont été internées. "Cela va consister en un centre d'exposition permanente et un sentier d'interprétation qui sera mis en place pour une visite autonome des publics", décrit Virginie Daudin, directrice du centre régional Résistance et liberté, chargée de la valorisation du site.

Selon elle, un long travail pédagogique reste avant tout à faire : "Cette histoire a fait une incursion récente dans les manuels scolaires, mais il y a toujours un manque de formation des enseignants sur cette période spécifique. Il y a ainsi des pans entiers de la société qui l'ignorent complètement, aussi bien chez les non-concernés que chez les descendants."

La directrice note toutefois "un sursaut mémoriel en 2026". Cette année marque en effet les 80 ans de la fin des camps d'internement. Les Tsiganes n'ont en effet pas été libérés en 1944, comme les autres internés administratifs. Ce n'est qu'après la parution du décret de cessation des hostilités du 10 mai 1946 que les derniers nomades, comme ils étaient nommés à l'époque, ont été libérés, bien après les collaborateurs.

"Les autorités françaises d'avant-guerre, sous Vichy, après la Libération, avaient le même objectif : la sédentarisation des nomades. Toutes les mesures prises, encore aujourd'hui, ont le même objectif : limiter les déplacements en rendant le stationnement difficile", souligne ainsi l'historienne Marie-Christine Hubert.

Le livret de circulation instauré en 1969 pour les personnes "circulant en France sans domicile ni résidence fixe", les obligeant à se présenter à un commissariat tous les trois mois pour indiquer où elles se trouvent, n'a ainsi été supprimé qu'en 2017. En langage administratif, ils sont devenus "la communauté des gens du voyage", à qui les municipalités doivent désigner des aires de stationnement. L'accueil de cette communauté, évaluée aujourd'hui par le ministère de l'Intérieur à près de 500 000 personnes, est toujours un sujet sensible. "La très grande majorité des descendants des internés vivent dans des aires d'accueil et subissent des discriminations au quotidien, ce qui ne facilite pas leurs démarches de reconnaissance", résume Ilsen About.

Intégrer ce pan de notre histoire dans la mémoire nationale

Pour le chercheur, il reste ainsi beaucoup de choses à faire : "Il faut des actions fortes, avec la création d'un mémorial national, d'un vrai lieu de recueillement et d'une mission d'étude, à l'image de la 'mission Mattéoli' pour les spoliations de la communauté juive, qui évalue l'ensemble des préjudices, ainsi qu'un financement pour créer un centre de recherche."

Des députés ont déposé l'an dernier une proposition de résolution dans ce sens, pour que le 2 août devienne la journée de commémoration du génocide des Tsiganes (en référence à la nuit du 2 au 3 août 1944 au cours de laquelle 3 000 d'entre eux, femmes, hommes et enfants ont été assassinés à Auschwitz-Birkenau) et que la France reconnaisse officiellement "sa part de responsabilité dans ce génocide et plus largement dans les diverses formes de persécution subies par les milliers de familles françaises prises pour cibles de ces politiques criminelles".

"C'est d'abord une question de justice. Il s'agit de la vie de ces victimes, dont certaines sont nées dans les camps, qui sont toujours vivantes, et leur descendants", insiste Ilsen About. "L'histoire des gens du voyage n'est connue par que par le musicien Django Reinhardt, le cirque Bouglione ou le réalisateur Tony Gatlif, mais il n'y pas une conscience collective de l'appartenance de cette population à l'histoire de France", ajoute-t-il.

Marie-Christine Hubert partage le même sentiment. Pour elle, il est nécessaire d'enfin intégrer l'histoire des 6 500 internés et plus de 500 déportés dans la mémoire nationale "pour lutter contre l'antitsiganisme et pour rappeler aux générations qui n'ont pas connu de guerre quelles peuvent être les conséquences de discriminations".