Une unité de sécurité avancée de la 1re division d'infanterie américaine fouille les ruines d'un ancien fort à Gafsa, en Tunisie, à la recherche de tireurs d'élite de l'Axe, le 13 avril 1943. AP

Une légende raconte que le maréchal allemand Erwin Rommel, surnommé le "Renard du désert", aurait rassemblé un trésor inestimable. Composé de six caisses, il aurait été jeté en 1943 au large de Bastia, près des côtes corses, par des soldats SS qui le convoyaient. Ce chargement aurait été constitué de pièces d’or, de bijoux ou encore de tableaux volés, notamment à des familles juives lors de la campagne de Tunisie opposant les forces allemandes et italiennes aux forces alliées. De nombreux chercheurs ont tenté de le retrouver, mais en vain.

Depuis 80 ans, ce mythe perdure et le mystère demeure. Peu d’historiens se sont penchés sur le pillage de la Tunisie lors de la Seconde Guerre mondiale. À l’occasion d’une journée d’études organisée le 13 novembre, à Paris, par l’Institut national d’histoire de l’art sur les arts africains pendant cette période, le professeur Sofiane Bouhdiba de l’Université de Tunis a enfin éclairé le sujet. Démographe de formation, spécialiste de la mortalité, il travaille depuis plusieurs années avec le Musée d’histoire de la médecine de Tunis. Dans le cadre de ses recherches, il a été amené à s’intéresser au sort des collections des établissements culturels de son pays entre 1939 et 1945.

"Spolier, c’est profiter d’une situation de domination pour accaparer des biens qui ont une valeur", explique Sofiane Bouhdiba. "Cela peut-être une domination militaire, mais aussi diplomatique. Dans tous les cas, c’est profiter d’une situation pour prendre les richesses des autres", ajoute-t-il en préambule de sa présentation intitulée "Spoliation, destruction, et déplacements des objets d’art en Tunisie pendant la Seconde Guerre mondiale".

"Une spoliation légale"

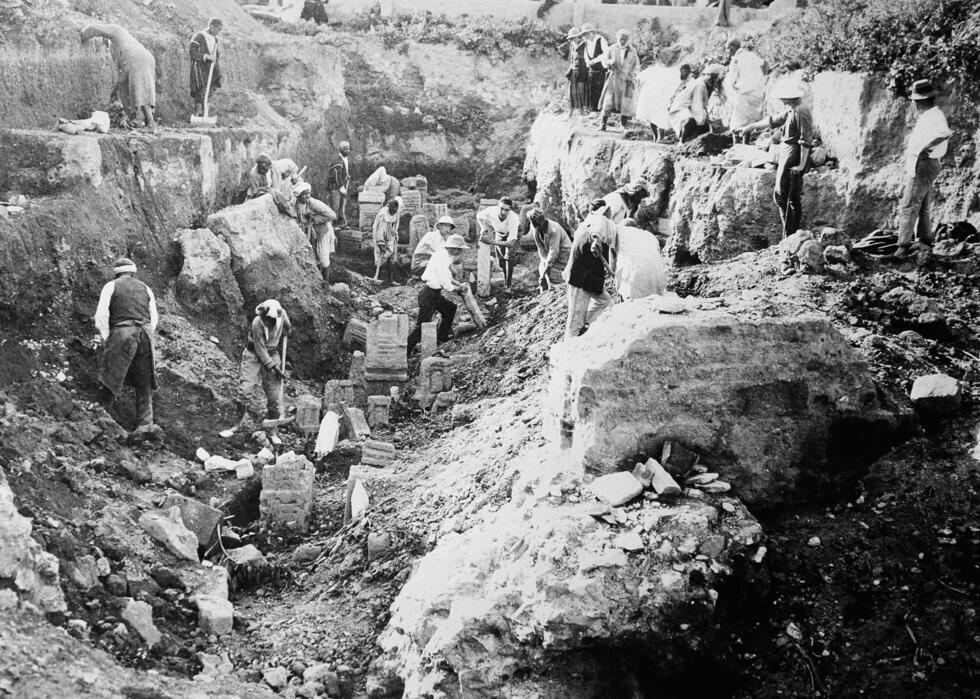

La France instaure un protectorat en Tunisie en 1881. Deux institutions sont rapidement mises sur pied pour gérer les objets d’art dans le pays sous domination coloniale : le service d’antiquités des Beaux-Arts et des Monuments historiques, créé en 1885, et le musée archéologique, connu aujourd’hui sous le nom de Musée du Bardo, qui voit le jour en 1882. "Pendant cette période, la métropole va centraliser la découverte, la classification, mais également l’exportation des objets d’art qui sont issus des fouilles locales", décrit Sofiane Bouhdiba. "Il s’agit principalement d’antiquités romaines et puniques [autre nom des Carthaginois, civilisation antique dont le berceau est la Tunisie actuelle, NDLR]."

Lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate en 1939, l’administration coloniale décide de mettre à l’abri certaines pièces majeures dans des dépôts, notamment à Alger et Marseille. "C’est vraiment un voyage sans retour", souligne le professeur tunisien. "Ce sont des transferts administratifs qui sont présentés comme des mesures conservatoires, mais qu’on peut considérer comme une spoliation légale, puisqu’elles vont priver le peuple tunisien de la jouissance de son patrimoine." Opéré dans l’urgence, cette évacuation se fait sans inventaire rigoureux : "Les archives du service des antiquités de Tunisie mentionnent le départ de certaines pièces, mais on a très peu de documents qui attestent de leur retour après 1945. On suppose que certaines d’entre elles ont été intégrées depuis dans des collections françaises."

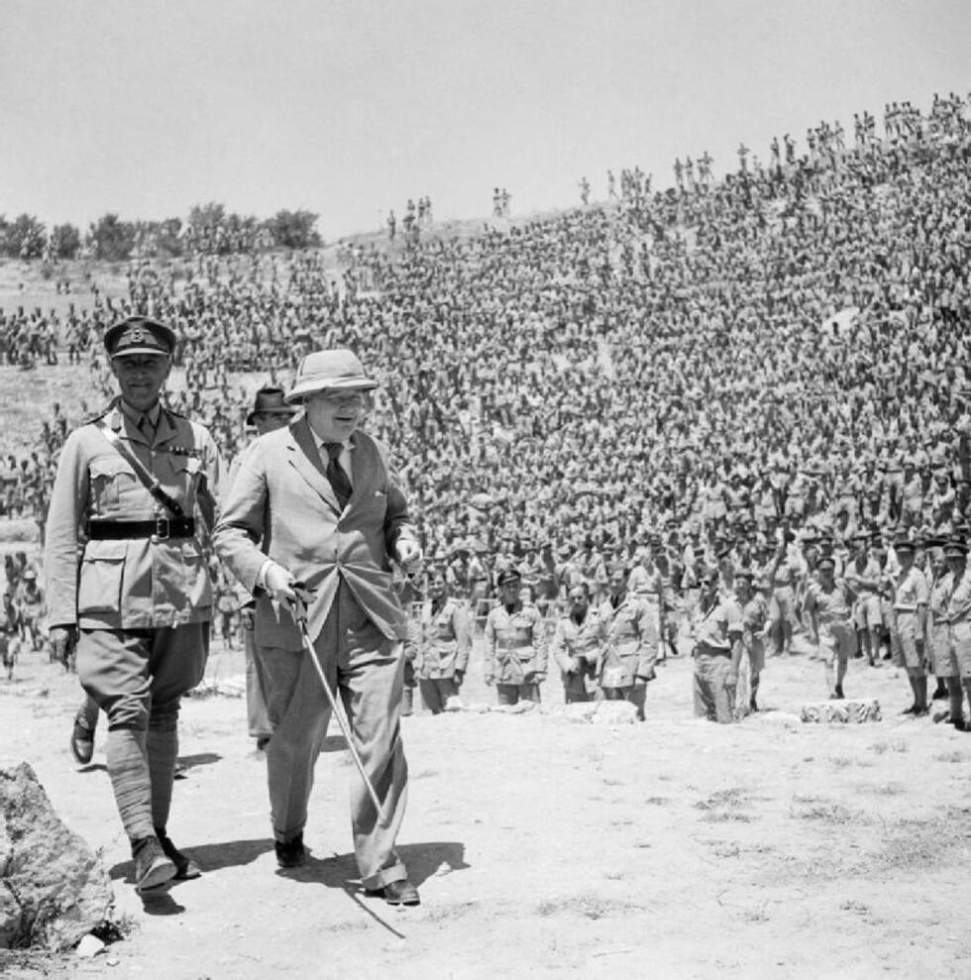

Cette première spoliation est suivie d’une seconde à partir de 1942, lorsque Allemands et Italiens vont occuper en partie la Tunisie. À la suite du débarquement allié en Afrique du Nord le 8 novembre 1942 et de leur défaite en Libye face à l’armée britannique, Berlin et Rome envoient des renforts pour s'assurer de la possession de Tunis et de Bizerte et conserver la maîtrise de cette partie du bassin méditerranéen.

Pendant six mois, jusqu’en mai 1943, la Tunisie tombe sous le joug nazi. Les musées ne sont pas épargnés, comme le raconte Sofiane Bouhdiba : "Beaucoup d’objets d’art islamique ou de manuscrits anciens sont réquisitionnés pour être protégés par des officiers allemands ou italiens. Ces pillages visent aussi à enrichir les collections du Reich, dans la continuité du programme de spoliation des biens culturels mis en place par les Allemands en Europe occupée."

Comme sur le Vieux Continent, la communauté juive, qui rassemble alors 90 000 personnes, est particulièrement ciblée. Rafles, travaux forcés, humiliations publiques et bien entendu vols se multiplient. "Certaines familles juives possédaient des objets d’art ou des objets rituels de grande valeur qui ont été confisqués par les autorités locales qui collaboraient avec l’occupant ", précise le professeur de l’Université de Tunis.

Lors des différents affrontements, certains soldats, mais également des civils, en profitent pour se livrer à des pillages : "Ces objets se sont retrouvés dans des familles et se revendent encore aujourd’hui sur Internet." Un marché de l’art va même émerger à cette période. Les ports de Tunis et de Sfax deviennent des points de transit pour des antiquités vendues à des officiers étrangers. Des mosaïques ou encore des statues disparaissent de cette manière pendant la guerre, avant de réapparaitre, parfois dans des collections privées en Europe ou aux États-Unis.

Des dégâts considérables

Alors que le pays est transformé en champ de bataille, le patrimoine tunisien est frappé en plein cœur : "Lors de la campagne de Tunisie, surtout dans les villes de Tunis, Sfax et Bizerte, beaucoup de musées vont être partiellement détruits. Le musée du Bardo va être épargné, mais il va subir quelques dommages. Beaucoup de mosaïques vont être fissurées. Des fragments de l’Antiquité romaine ont été déplacés pour éviter les bombardements, mais cela va les endommager." Plusieurs sites archéologiques souffrent du conflit. Sbeïtla, vestige de l’antique Sufetula, est le théâtre de combats lors de la bataille de Kasserine opposant les Américains et les Allemands. L’ancienne colonie romaine d’Haidra devient le quartier général pour des forces aériennes alliées en Tunisie, une présence qui abîme le site.

Au sortir de la guerre, Sofiane Bouhdiba note que les sites archéologiques ou les musées ont bien été reconstruits. "J’ai cependant constaté que certains objets endommagés par des bombardements ont été un peu trop rapidement considérés comme irrécupérables et remplacés par des copies venues de France", ajoute-t-il. Les efforts pour récupérer les objets spoliés ont en revanche été "timides", estime le chercheur. "Après l’indépendance, le jeune gouvernement tunisien va commencer des actions de restitution, mais cela ne sera pas très efficace. Nous n’avons pas de liste exhaustive de ces œuvres déplacées". Huit décennies plus tard, "la récupération de ce patrimoine pose encore problème", selon Sofiane Bouhdiba.

Ce constat est valable en Tunisie, mais aussi pour de nombreux pays d’Afrique touchés directement ou indirectement par la Seconde Guerre mondiale. Pour tenter d’avancer sur cette question, l’Institut national d’histoire de l’Art a lancé une série de six séminaires qui se dérouleront en 2026 et seront ouverts aux historiens, mais aussi à des anthropologues, archéologues, chercheurs en provenance, conservateurs de musées ou encore à des juristes. Ils mettront en lumière pour la première fois les conséquences multiples de la guerre sur les arts d’Afrique.

"Il ne s’agit pas d’établir une hiérarchie des violences subies, mais plutôt d’apporter une compréhension supplémentaire à la trajectoire des œuvres dans laquelle le contexte colonial vient se télescoper au fascisme et nazisme", résume l’historienne Yaëlle Biro, coordinatrice scientifique de ce programme. Le Sénégal, le Cameroun, le Nigeria ou encore le Bénin font partie des pays concernés par ces travaux. Un grand colloque international devrait avoir lieu en 2028 au musée du Quai Branly Jacques Chirac pour réunir l’ensemble des connaissances acquises au cours de ces recherches.