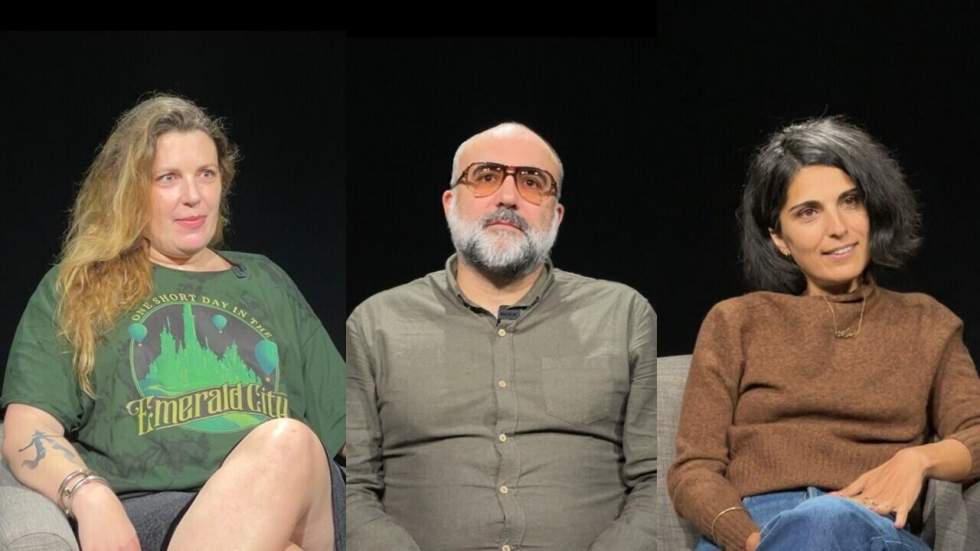

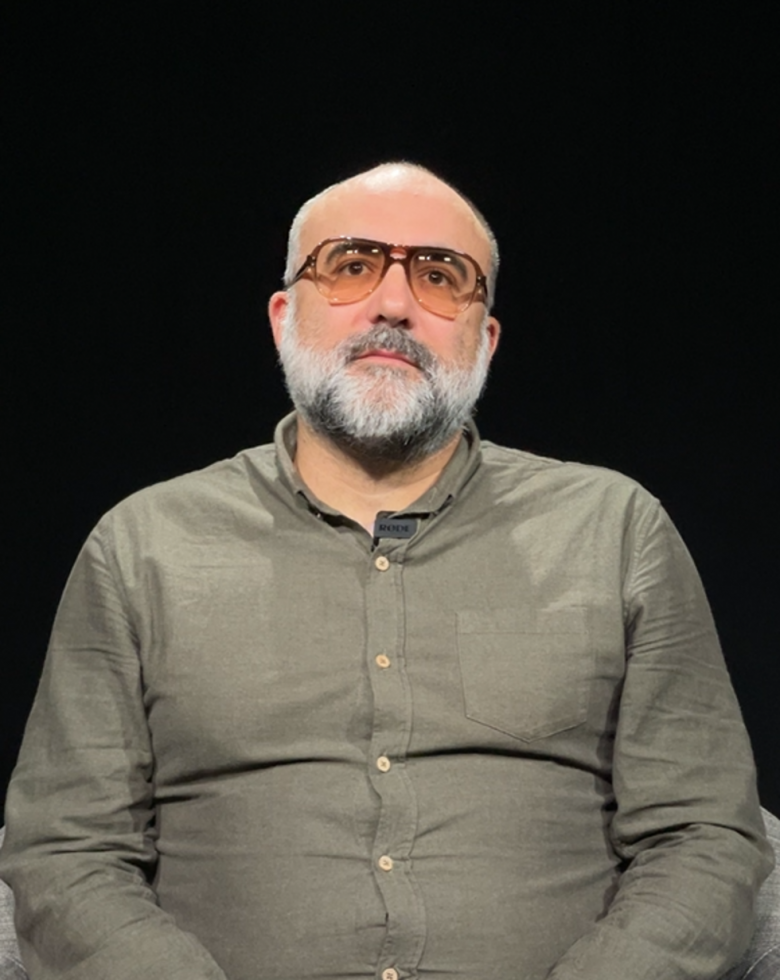

Alix Ikal, Sébastien Blascou et Bahareh Akrami ont accepté de témoigner pour France 24. © France 24

Le soir du 13 novembre 2015, Paris est endeuillée par les attaques les plus meurtrières jamais perpétrées sur le sol français depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ces attentats jihadistes font 130 morts et 350 blessés à l'extérieur du Stade de France, sur plusieurs terrasses de la capitale et dans la salle de concert du Bataclan, situés dans le 11e arrondissement.

Depuis, un procès hors norme s'est tenu du 8 septembre 2021 au 29 juin 2022, marqué par un dossier d'instruction de plus d'un million de pages, plus de 2 500 parties civiles et 327 avocats entendus. Il a abouti à la condamnation de Salah Abdeslam à la réclusion criminelle à perpétuité incompressible, la plus lourde peine prévue par le Code pénal. Ses 19 coaccusés - six dont cinq présumés morts sont jugés en leur absence - écopent quant à eux de peines allant de deux ans d'emprisonnement à la perpétuité. Pour autant, les rescapés n'ont pas tourné la page. Marqués à vie, ils racontent les blessures laissées par cette nuit d'horreur.

Dix ans plus tard, France 24 leur donne la parole. Ils évoquent le procès, leurs griefs face au traitement médiatique, mais aussi l'engagement et la volonté de transmission nés de ces événements, au nom de ceux qui ne sont plus là.

Alix Ikal, 38 ans, rescapée du Bataclan : "Je suis trop ‘fucked up' pour avoir un enfant"

Le soir du 13-Novembre, quand Alix décide finalement de "faire la morte" dans la fosse du Bataclan, après avoir tenté de fuir et vu les gens "tomber comme des dominos", elle se souvient s'être dit : "J'ai 28 ans, c'est quand même dommage de mourir. Je n'ai même pas été maman".

Elle pense à l'intervention des policiers quelques mois plus tôt lors de l'attentat de l'Hyper Cacher et sait que cela peut prendre du temps, qu'il va falloir qu'elle patiente dans cet état, qu'il faut rester silencieuse pour ne pas que les terroristes tirent dans sa direction. "J'essayais de garder mon sang-froid, au moins pour les autres, pour ne pas les mettre en danger". Alors elle reste immobile et muette.

Quelques minutes plus tard, après l'intervention de la BRI, c'est lorsqu'Alix se lève qu'elle constate "l'ampleur de l'horreur" autour d'elle. Une horreur qu'elle ne préfère pas décrire pour ne pas raviver des sensations douloureuses. Elle dit avoir eu "de la chance", car elle n'a pas été blessée, physiquement du moins. Ses amis s'en sortent eux aussi. Mais dans sa tête, c'est un autre combat. "Mon parcours dans le post-trauma n'est pas linéaire", raconte-t-elle, dix ans plus tard.

"Il y a eu des périodes où j'allais bien, mais là ça fait 5 ans que je suis en arrêt de travail, en grosse partie à cause de ça, à force de vouloir pousser, de vouloir retourner à la ‘soi-disant' vie normale". La trentenaire raconte les complications et sa lutte contre "l'addiction". "Le parcours dans l'après pour chaque personne est très différent et il n'est pas linéaire. Ça peut aller un jour, mais le lendemain, ça peut être très difficile".

Dans l'année qui suit les attaques, cette fan de musique retourne au Bataclan pour un concert de The Libertines. Un pied-de-nez à la haine. Mais certaines années, elle n'y arrive pas. "Cette année par exemple, je n'ai pas réussi à faire de concert. Voilà c'est comme ça. Ça n'est pas absolu, ça n'est pas linéaire". Le cinéma aussi, elle y a renoncé depuis quelque temps. Parce que "le son est trop fort, et que ça vient des côtés", surtout pour les films d'action.

"Ce qu'on a vécu était tellement violent. Il y a une mémoire du corps. Moi quand j'entends un bruit derrière moi, un bruit sourd, soudain je suis replongée. Même si je sais que ce n'est pas un tir, je n'ai pas de contrôle sur ça".

Alix, qui est suivie par un psycholoque, dit aussi souffrir du complexe du survivant : "Il y a cette culpabilité d'être là, alors que d'autres n'ont pas survécu, et de ne pas faire assez de ma vie, par rapport à ces personnes qui n'ont pas eu le même privilège que moi".

Si elle a souhaité témoigner, c'est aussi pour faire entendre un autre son de cloche. "Il y a des personnes [rescapées des attentats] surreprésentées dans les médias. Je ne leur en veux pas et tant mieux si elles sont heureuses, mais il y a parfois une dissonance entre le discours qu'on entend le plus et ce que ressentent les autres personnes".

"Moi je n'ai pas ‘d'histoire inspirante' à raconter, je ne me suis pas mariée, je n'ai pas acheté d'appartement. Ma vie n'est pas un film. Moi je ne veux plus d'enfants par exemple, j'en voulais, mais maintenant je suis trop ‘fucked up' pour avoir un enfant."

Sébastien Blascou, 46 ans, rescapé du Bataclan : "Il ne faut pas négliger les personnes plus fragiles"

Sébastien, lui, a perdu son ami dans l'attentat du Bataclan. Ce soir-là, il l'avait invité à l'accompagner au concert des Eagles of Death Metal. "Chris avait envie d'aller voir ce groupe que l'on connaissait tous les deux". Son ami vient accompagné de Sophie, que Sébastien rencontre à l'occasion.

"Chris a sauvé Sophie", raconte Sébastien. "Il a eu le réflexe de la pousser pour lui éviter de se faire tirer dessus. Elle a été touchée à la hanche et lui a pris le reste des balles. Il est mort sur le coup et il l'a sauvée à double titre car en tombant sur elle, en la recouvrant, ils [les terroristes] n'ont pas cherché à savoir si elle était encore vivante".

L'approche de la date anniversaire reste un moment de fragilité pour ce rescapé. "Dix ans ce n'est pas si loin pour ceux qui l'ont vécu", confie-t-il. "On en parle car c'est un chiffre rond, mais c'est surtout ce qu'en font les médias. Y aura-t-il autant d'attention porté l'an prochain ? Cet anniversaire-là, pour moi, c'est tous les ans que j'y pense. Et ce sera pour toujours".

Pour Sébastien, même si le temps passe, il faut continuer de faire attention à ne pas oublier celles et ceux qui ont vécu ces événements et ne pas baisser la garde. "Il ne faut pas négliger les personnes plus fragiles, pour qui c'est particulièrement difficile", estime-t-il. "Malheureusement, l'an dernier encore, nous avons perdu l'un de nos camarades, qui s'est suicidé. Cela montre bien que ça peut être très difficile encore pour certains. Il faut être vigilant et attentif".

Comme pour de nombreuses victimes, depuis 2015, son quotidien a changé : "Je ne prends plus le métro, car être enfermé sous terre pour moi est compliqué. Je ne suis toujours pas allé voir de concert depuis, alors que j'en faisais souvent. Pas de pièces de théâtre non plus. Les feux d'artifice aussi c'est un problème…"

"Je suis retourné deux fois au Bataclan, avec une association pour visiter le lieu quand il a été refait. Et peu avant le procès pour retracer mon parcours dans la salle".

En 2022, Sébastien fait partie de ceux qui ont accepté de témoigner lors du procès des attentats, qui s'est soldé par la condamnation à la réclusion à perpétuité incompressible pour Salah Abdeslam. "Quand je suis allé au procès, je n'attendais rien d'eux. Je leur ai parlé, mais je n'avais pas grand-chose à leur dire", se souvient-il. "Il faut accepter que l'on ne puisse pas comprendre ce passage à l'acte et cette barbarie-là. Finalement, si j'y suis allé, c'était surtout pour témoigner de ce que j'ai vécu, à titre personnel mais aussi collectif. Et puis, pour témoigner au nom de mon ami Chris, qui, lui, n'est plus là pour le faire".

Ce procès hors norme, qui a duré près de neuf mois, a été l'occasion de créer des amitiés. "Certaines des personnes que j'y ai rencontrées sont maintenant comme des frères et sœurs". Il salue des amitiés "extrêmement solides" qui l'ont aidé à tenir, "celles que j'avais avant et celles que j'ai créées depuis".

Sur le plan physique, dans les mois suivant l'attaque, il n'a pas pu retravailler à cause d'un pied fracturé et de ligaments déchirés, dont les séquelles continuent encore de le faire souffrir et de limiter sa marche.

Aujourd'hui, il s'agit pour lui de "vivre avec" ce qui s'est passé ce soir-là, de faire en sorte que "cette tâche ne soit pas trop envahissante", et de "reprendre la maîtrise et en faire une force". C'est aussi dans cet esprit qu'il va à la rencontre des plus jeunes, dans les écoles, pour témoigner et transmettre son expérience. "Je crois qu'on peut faire en sorte que le monde aille mieux, et qu'il faut, en tout cas, essayer d'y contribuer", confie-t-il. "Je veux rester optimiste… ou peut-être utopiste."

Bahareh Akrami, 43 ans, rescapée du Carillon : "Il ne faut surtout pas oublier ce qui s'est passé"

Bahareh ne s'était jamais rapprochée des associations de victimes avant le procès. Mais à l'approche du jugement des terroristes, elle prend conscience de sa place aux côtés des parties civiles. "Je me suis dit, il faut que j'y sois. J'ai besoin de comprendre ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, qui ils étaient, qui sont ces 14 accusés".

Le 13 novembre 2015, la jeune femme est attablée à l'intérieur du Carillon, bar populaire de la rue Bichat dans le Xe arrondissement, lorsque les terroristes tirent sur la terrasse. Elle se baisse immédiatement et reste cachée. Dehors, les tirs font plusieurs morts et de nombreux blessés. Enceinte de 7 mois, Bahareh en sort indemne. "J'ai senti le bébé bouger, j'ai su qu'il allait bien", se souvient-elle. Très vite aussi, elle retrouve ses amis et son compagnon de l'époque, eux aussi miraculés. Aujourd'hui, sa petite fille a dix ans.

"Je n'ai pas de séquelles physiques. Et psychologiquement aussi, je vais plutôt bien", dit-elle aujourd'hui, "ce qui ne veut pas dire que j'oublie".

"Quand on va bien, on a un rôle. C'est de porter une part du récit, pour ceux qui vont moins bien, sans pour autant parler à leur place". Alors pendant les audiences du procès, Bahareh se met à dessiner et à raconter ce qu'elle observe sur ses réseaux sociaux, sous le pseudonyme @baboo_chamailleuse. "J'avais besoin de prendre la parole et de laisser cette trace", explique-t-elle. De cette démarche naît un roman graphique, véritable carnet de bord du procès, "On aurait aimé savoir" (Ed. Steinkis, 2023).

"Je comprends que l'on puisse vouloir oublier à titre individuel, pour passer à autre chose", reconnaît-elle. "Mais l'oubli collectif, lui, est dangereux car les choses peuvent se répéter". Pour Bahareh, "la mémoire collective est essentielle" pour "nous protéger des erreurs du passé". Les commémorations des dix ans sont pour elle un moment de transmission et un moyen de continuer à faire vivre la mémoire des victimes.