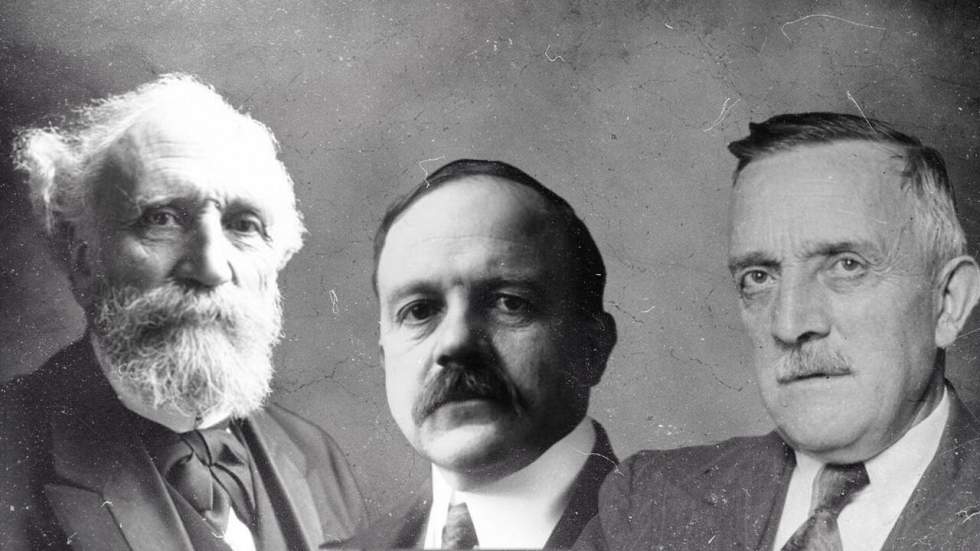

Les éphémères présidents du Conseil, Alexandre Ribot, Frédéric François-Marsal et Henri Queuille. © Studio graphique FMM

Entré en fonction le 9 septembre 2025, Sébastien Lecornu ne sera resté Premier ministre que 27 jours, un record de brièveté sous la Ve République. Il a ainsi largement détrôné Michel Barnier qui avait tenu un peu plus de trois mois en 2024.

Avant eux, plusieurs hommes politiques ont également fait un passage éclair à Matignon, tout spécialement lors de la IIIe République. Cette dernière a été marquée par son instabilité avec un peu plus de 100 gouvernements en moins de 70 ans.

IIIe République

- Alexandre Ribot : 3 jours en 1914

Sénateur du Pas-de-Calais, Alexandre Ribot est appelé le 9 juin 1914 pour la quatrième fois de sa carrière à former un gouvernement dans un contexte compliqué pour le président de la République Raymond Poincaré, à quelques semaines de l'éclatement de la Première Guerre mondiale. Les élections législatives ont donné à la gauche une potentielle majorité absolue, si elle parvient à s'unir, mais cette majorité pourrait vouloir abroger la loi des Trois ans qui a augmenté la durée du service militaire. Pour éviter cela, Poincaré fait appel au vétéran modéré Alexandre Ribot, âgé de 72 ans, comme président du Conseil.

Dans sa déclaration à la chambre du 12 juin 1914, celui-ci rappelle sa volonté de maintenir la loi des Trois ans et l'alliance avec la Russie. L'accueil de son discours est très violent. Les bancs socialistes clament à son attention : "Au Père-Lachaise !" Il est renversé le jour même.

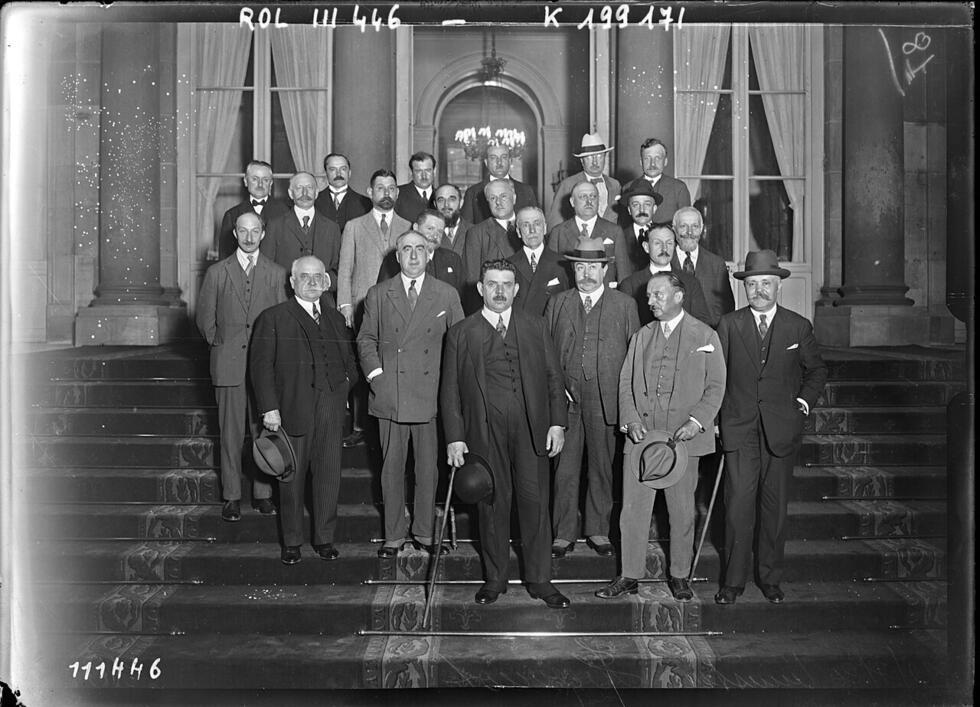

- Frédéric François-Marsal : 2 jours en 1924

Ancien sénateur du Cantal, Frédéric François-Marsal est nommé le 8 juin 1924 par le président de la République Alexandre Millerand. À l'époque, le cartel des gauches, vainqueur des élections législatives, entend pousser le chef de l'État à la démission pour être sorti de son devoir de réserve en s’engageant publiquement en faveur des forces de droite. Mais ce dernier entend bien aller au terme de son mandat. Après avoir le refus d'Édouard Herriot, chef de la nouvelle majorité, de constituer un nouveau gouvernement, il propose à l'un de ses fidèles Frédéric François-Marsal de venir président du Conseil. Sans surprise, il est renversé deux jours plus tard. Alexandre Millerand présente dans la foulée sa démission.

- Édouard Herriot : 2 jours en 1926

En juin 1926, quelques jours après la chute de son neuvième gouvernement, le président de la République Gaston Doumergue charge Aristide Briand de former un nouveau gouvernement. Il songe alors à former un gouvernement d'union nationale, en s'appuyant sur les modérés de la SFIO et faire entrer dans le gouvernement des personnalités politiques importantes. Cependant, le refus d’Édouard Herriot et de la SFIO de participer et de soutenir cet éventuel gouvernement entraîne l’échec d’Aristide Briand.

Le 19 juillet, c'est au tour d'Édouard Herriot de prendre la tête du gouvernement. Mais les socialistes ne lui pardonnent pas d'avoir provoqué la chute de Briand. Ils refusent à leur tour de lui accorder sa confiance. Deux jours après, le gouvernement Herriot est contraint de démissionner. Cet épisode sonne le glas du cartel des gauches (SFIO, radicaux-socialistes, républicains-socialistes, gauche radicale), coalition qui avait pris le contrôle de la Chambre en mai 1924.

- Camille Chautemps : 4 jours en 1930

En février 1930, sous la présidence de Gaston Doumergue, le gouvernement d'André Tardieu est renversé au cours d'un débat sur la loi des finances. Le chef de l'État confie à Camille Chautemps, ancien maire de Tours et député du Loir-et-Cher, le soin de constituer un nouveau gouvernement. L'équipe qu'il présente le 21 février, orientée à gauche, n'obtient pas la confiance de la Chambre. Le 2 mars, Gaston Doumergue nomme à nouveau André Tardieu.

- Édouard Daladier : 8 jours en 1934

Au début de l'année 1934, se saisissant de l'affaire Stavisky du nom d'un escroc qui a entraîné un scandale politico-financier, l'Action française lance une grande campagne contre le gouvernement des "voleurs et des assassins". À plusieurs reprises, des heurts ont lieu dans la rue entre les forces de l'ordre et les partisans des différentes ligues d'extrême droite. Accusé d'avoir fait traîner l'enquête dans le cadre de l'affaire Stavisky, le gouvernement de Camille Chautemps démissionne le 28 janvier 1934.

Le président de la République Albert Lebrun nomme alors le 30 janvier à la présidence du Conseil le radical Édouard Daladier. Mais l'une des premières décisions de Daladier, la révocation du préfet de police Jean Chiappe, met le feu aux poudres. Le 6 février 1934, une violente manifestation anti-parlementaire est organisée à Paris devant la Chambre des députés par les ligues d'extrême droite pour protester contre ce limogeage. Dans la nuit, Daladier prend les premières mesures pour obtenir le rétablissement de l’ordre public. Mais le lendemain, ses consignes sont peu suivies par la justice et la police. De plus, il enregistre la défection de la plupart de ses ministres et de son parti. Il se résout finalement à démissionner sous la pression de la rue.

- Fernand Bouisson : 3 jours en 1935

Le 1er juin 1935, le président de la République, Albert Lebrun, appelle Fernand Bouisson, un ancien rugbyman et député de Marseille, à former un gouvernement en remplacement du cabinet de Pierre-Étienne Flandin qui vient de démissionner. Le jour même de la présentation de son gouvernement devant la Chambre, le 4 juin, celle-ci lui refuse une délégation de pouvoirs du fait de la présence de Joseph Caillaux dans son gouvernement. Contraint de démissionner, il laisse la place au quatrième gouvernement Laval.

IVe République

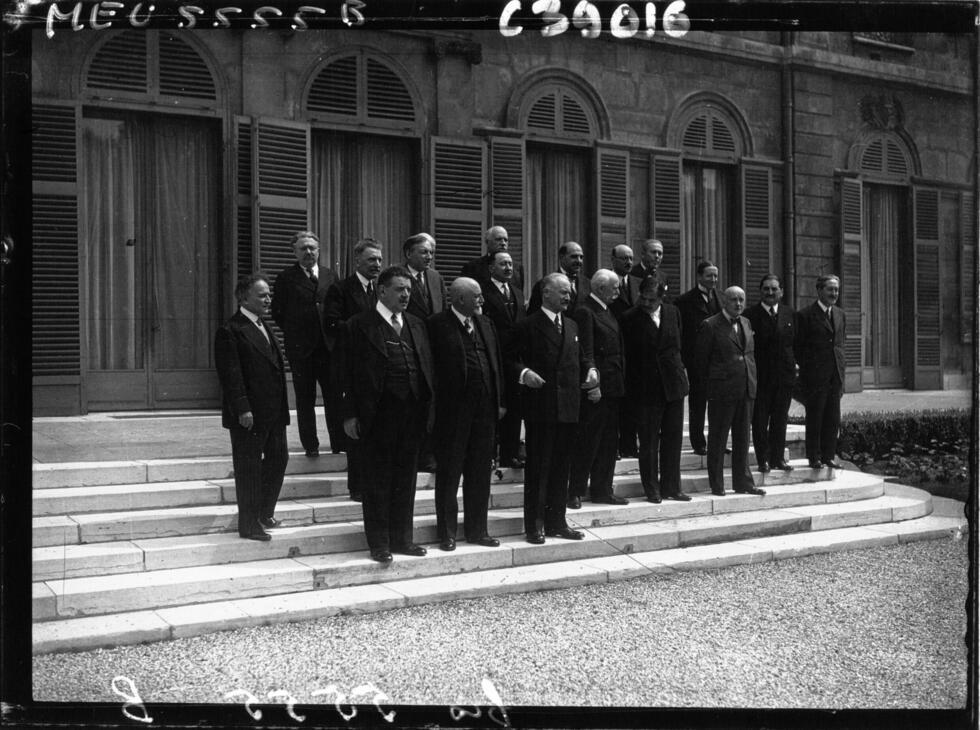

- Robert Schuman : 6 jours en 1948

La vie politique française sous la IVe République est dominée par les guerres coloniales en Indochine puis en Algérie et par la guerre froide. Dans ce contexte international et une situation économique interne difficile, des divergences apparaissent au sein du gouvernement et des partis politiques français qui caractérisent l’instabilité ministérielle du régime. Sous la présidence de Vincent Auriol, plusieurs gouvernements se succèdent.

En septembre 1948, le démocrate-chrétien Robert Schuman, qui avait déjà été président du Conseil de novembre 1947 à juillet 1948, est de nouveau nommé par le chef de l'État après la chute du gouvernement André Marie, mais l'Assemblée nationale lui refuse l'investiture le 11 septembre.

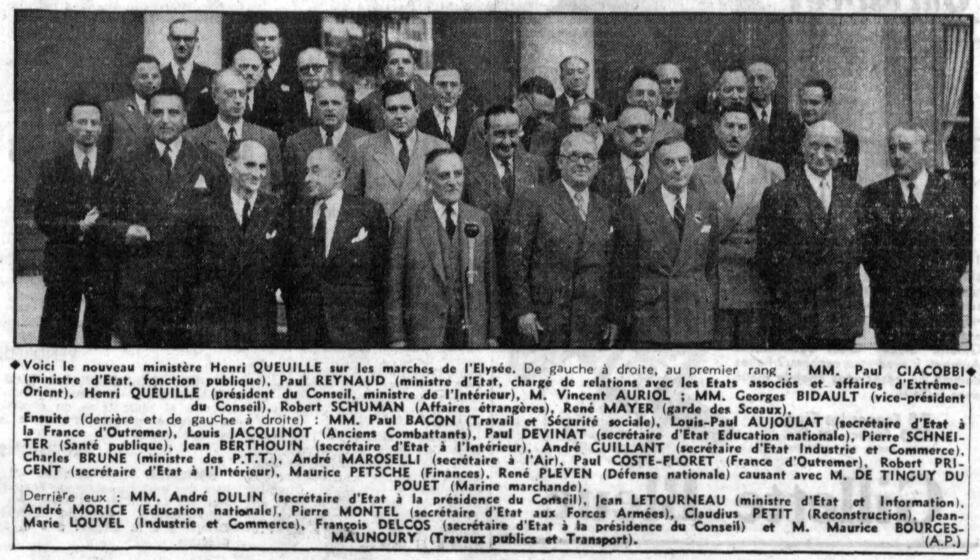

- Henri Queuille : 2 jours en 1950

Député de la Corrèze, le radical-socialiste Henri Queuille a été président du Conseil à trois reprises sur la IVe République. Après avoir succédé en 1948 à l'éphémère cabinet de Robert Schuman durant un peu plus d'un an, il est rappelé en juillet 1950 par Vincent Auriol. Il est investi le 2 juillet, mais les socialistes décident de ne pas participer au gouvernement de centre-droit. Une coalition de communistes, socialistes et gaullistes lui refuse finalement la confiance deux jours plus tard. Il retrouve le poste de président du Conseil en 1951, pour cinq mois cette fois.