Le trader Peter Tuchman, surnommé l'"Einstein de Wall Street", dans la salle des marchés de la Bourse de New York lors de l'ouverture de la séance, le 11 août 2025. © Timothy A.Clary, AFP

Peu importe les guerres commerciales, les tensions géopolitiques ou l'inflation, tout va pour le mieux dans le monde merveilleux de Wall Street. Symbole d'une euphorie boursière qui ne semble jamais vouloir retomber, le S&P 500, qui a battu la semaine dernière un nouveau record en franchissant les 6 666 points, a progressé de 14 % depuis le début de l'année.

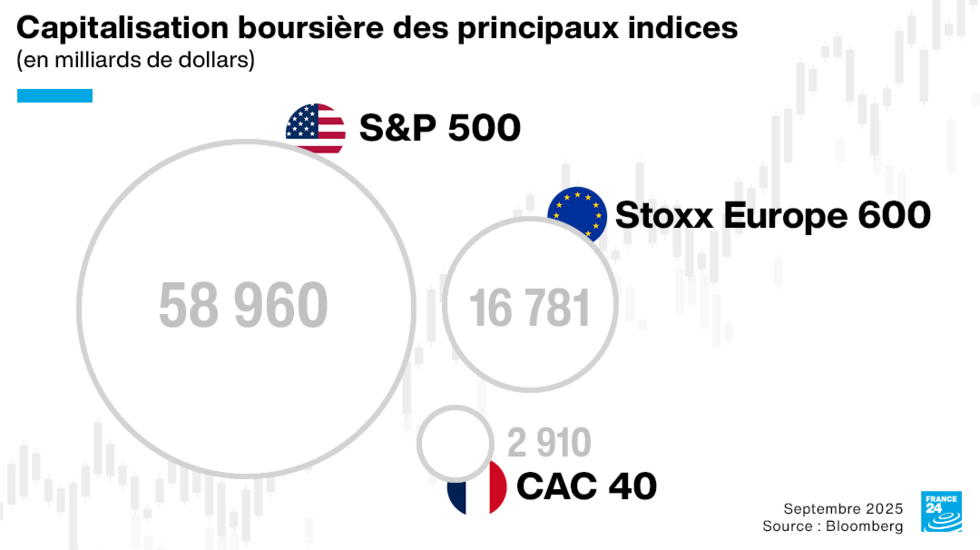

Désormais, la capitalisation totale de l'indice atteint près de 60 000 milliards de dollars. Une performance exceptionnelle qui repose sur une poignée d'entreprises, dont les "sept magnifiques" (Gafam, Nvidia et Tesla). Depuis le coup de froid des droits de douane début avril, ces entreprises de la tech ont bondi de 60 %, consolidant leur place déjà prépondérante dans l'indice S&P 500. Rien que Nvidia, l'entreprise spécialisée dans les puces destinées à l'IA, pèse aujourd'hui 4 300 milliards de dollars, surpassant largement l'ensemble des entreprises du CAC 40.

"Les niveaux de valorisation sont historiquement élevés aux États-Unis. Aujourd'hui, l'Indice de cherté des actions s'approche du pic que nous avions connu en 2000, juste avant l'éclatement de la bulle Internet", note Charles-Henri Colombier, directeur du pôle conjoncture et prévisions chez Rexecode. "Ces valorisations records reposent sur deux présupposés : une domination américaine technologique sur le long terme et l'hypothèse d'une baisse des taux d'intérêt assez franche d'ici fin 2026. Il y a une incertitude, mais ce n'est pas complètement irrationnel non plus", conclut l'expert.

Depuis son retour à la Maison Blanche, Donald Trump a fait du développement de l'IA un pilier de sa politique économique et entretient des liens personnels avec plusieurs patrons de la tech. Pour débrider au maximum l'investissement, le président américain plaide bruyamment pour une baisse des taux d'intérêt mais se heurte à la résistance de Jérôme Powell, le patron de la Réserve fédérale (Fed), dont le mandat s'achève en mai prochain.

L'IA en vase clos

D'ici la fin de l'année, les Gafam prévoient d'injecter 400 milliards de dollars dans l'IA, principalement dans les centres de données. Selon Bank of America, les dépenses de construction de data centers aux États-Unis ont atteint un record : 40 milliards de dollars en juin, soit une hausse d'environ 30 % sur un an.

Mais cette folie de l'IA est-elle bien raisonnable ? À l’exception de Nvidia, les profits restent encore faibles et la révolution technologique n'est pas pour demain. Selon une étude du MIT publiée fin août, seuls 5 % des projets d’IA générative menés en entreprise produisent un retour mesurable.

Si la question d'un surinvestissement dans l'IA taraude le monde de la finance depuis au moins deux ans, l'extrême concentration de ce secteur où se multiplient les participations croisées renforce l'idée d'un écosystème qui fonctionne en vase clos. Dernier exemple en date : l'investissement échelonné de 100 milliards de dollars de Nvidia dans les centres de données d'OpenAI.

"Les dix plus grosses entreprises du S&P 500, qui incluent les 'sept magnifiques', représentent aujourd'hui 40 % de la taille totale de l'indice et ces participations croisées font craindre un effet domino en cas de baisse de régime du secteur, ce qui arrivera forcément", estime Alexandre Baradez, analyste sénior chez IG. "Une fois l'euphorie de l'investissement passée, il y aura la phase de digestion où resteront les entreprises capables d'être rentables en proposant des services qui plaisent aux entreprises et aux ménages."

Cet été, le PDG d'OpenAI, Sam Altman, a lui-même qualifié l'IA de technologie révolutionnaire mais aussi de bulle surévaluée, dressant un parallèle avec la bulle Internet. "La différence entre le début des années 2000 et aujourd'hui, c'est qu'il y a moins de nouveaux entrants. L'IA reste dominée par des grandes entreprises de la tech déjà bien identifiées", nuance Alexandre Baradez. Autrement dit, des entreprises profitables avec les reins suffisamment solides pour encaisser les revers de fortune.

Spéculation et dérégulation

Reste que cette configuration boursière inédite n'est pas le seul signal d'alerte. Malgré les coups de semonce provoqués par l'irruption de DeepSeek, l'IA chinoise bon marché, en janvier, et les droits de douane en avril, l'appétit des investisseurs pour l'IA ne se dément pas. La volatilité est au plus bas, signe que le calme règne. Avant la tempête ?

"Ce qui peut interpeller, c'est que le marché avait connu une très forte correction à la baisse à l'annonce de la guerre tarifaire lancée par l'administration américaine. Mais depuis, celle-ci a non seulement été effacée mais en plus les indices boursiers continuent de battre de nouveaux records. Or, entre-temps, le scénario n'a pas fondamentalement changé : des droits de douane similaires aux annonces du "Liberation Day" ["Jour de la libération", NDLR] sont entrés en vigueur au cœur de l'été", rappelle Charles-Henri Colombier.

Cependant, le cas de l'or, valeur refuge par excellence, et qui vient de battre un nouveau record, semble contredire l'optimisme des marchés. "Il y a potentiellement une crainte liée à une panique boursière, mais de mon point de vue, ce qui justifie la valorisation de l'or, c'est surtout la perte de rôle de valeur refuge du dollar dans un contexte géopolitique très incertain et d'un risque de fuite en avant monétaire liée à une prise de contrôle par la Maison Blanche de la Réserve fédérale. Si l'institution se met à imprimer du dollar, sa valeur réelle baissera", décrypte Charles-Henri Colombier.

Autre élément qui accentue la vulnérabilité des marchés : une forte spéculation enregistrée ces derniers mois autour de valeurs de moins bonne qualité, suggérant une moindre prise en compte du risque financier. "D'un côté, les investisseurs achètent les plus belles valeurs, c'est logique, mais ils s'intéressent aussi de plus en plus à celles de moins bonne qualité et spéculent dessus dans l'espoir de faire un bon coup", résume Alexandre Baradez.

"On le voit notamment avec l'appétence des particuliers américains pour les options à un jour, des produits dérivés qui ont une durée de vie très courte et qui sont surtout utilisés pour spéculer", affirme l'expert.

Comme le rapporte le journal Les Échos, les particuliers américains ont investi près de 7 milliards de dollars chaque semaine au mois de septembre. Et ils représentent toujours 20 % des volumes échangés sur les marchés américains.

Liaison dangereuse

Enfin, le contexte de dérégulation financière massive aux États-Unis ajoute un dernier ingrédient à ce cocktail instable : attaques contre le Bureau de protection des consommateurs en matière financière – créé en réponse à la crise de 2008 –, mise au pas de la SEC, le gendarme boursier, et volonté de contrôle de la Fed, quitte à fragiliser la crédibilité économique de Washington.

Selon les experts interrogés par France 24, l'hypothèse d'un krach boursier lié à une survalorisation de l'IA n'est toutefois pas le scénario le plus probable. En revanche, une correction boursière à brève échéance apparaît non seulement inévitable mais souhaitable, estime Alexandre Baradez.

"Aujourd'hui, Wall Street est comme un sprinteur qui ne s'arrête jamais avec, derrière, le risque d'une correction sévère. Or une correction de 15 à 20 % serait salutaire. C'est le genre de phase qui permet au marché de respirer sans conséquences majeures", affirme l'expert, qui rappelle que le sujet dépasse largement le cadre des marchés financiers.

Avec ses investissements gigantesques, l'IA est en effet devenue le principal moteur de la croissance américaine. Selon une étude de la Deutsche Bank, l'essor fulgurant du secteur permet même aux États-Unis d'éviter de sombrer dans une récession, alors que les nuages s'accumulent dans le ciel outre-Atlantique : consommation des ménages et emplois atones, inflation persistante et déficit budgétaire en hausse.

"C'est un paradoxe. Alors que le poids du PIB américain baisse dans le PIB mondial, celui des indices boursiers américains dans la valorisation boursière mondiale ne fait qu'augmenter. On voit bien qu'il y a une forme de déconnexion entre les valorisations boursières et ce que dit la macroéconomie. Et le seul élément qui peut l'expliquer, c'est cette croyance dans le fait que l'IA révolutionnera tout et que l'essentiel des bénéfices ira dans les entreprises américaines et les leaders de la tech", résume Charles-Henri Colombier.

Or cette dépendance extrême de l'Amérique de Trump aux promesses de l'IA a de quoi inquiéter. Car si l'eldorado promis par les géants de la tech s'avèrait être un mirage, le retour à la réalité pourrait être brutal aussi bien pour les marchés boursiers que pour l'ensemble de l'économie américaine.