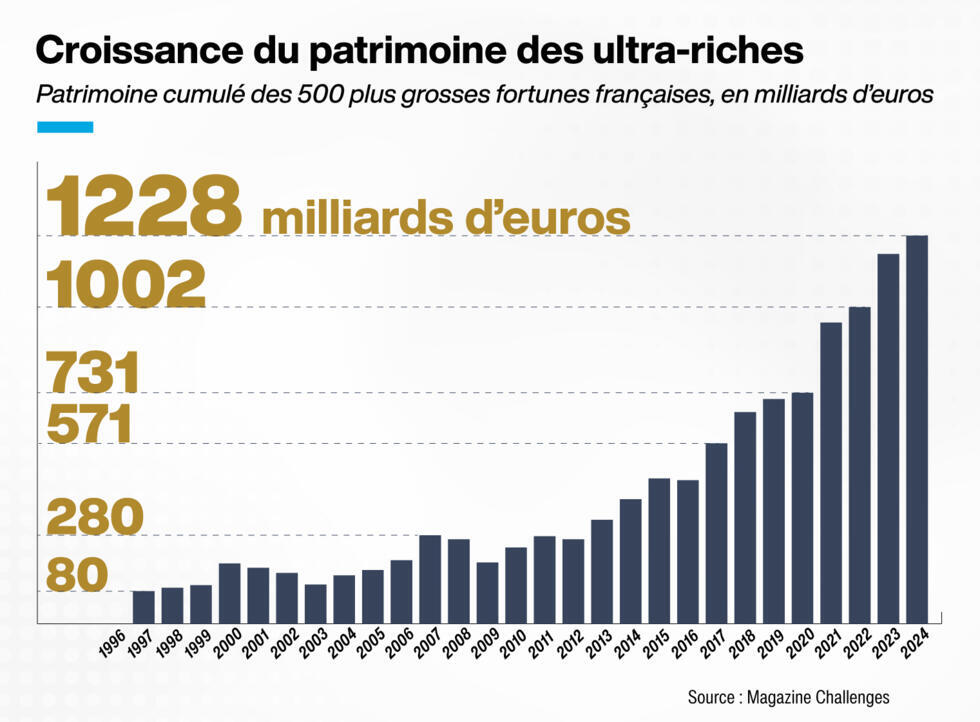

La taxe Zucman vise à taxer à hauteur de 2 % par an les patrimoines supérieurs à 100 millions d'euros. Elle concernerait 1 800 foyers et permettrait de récupérer 20 milliards d'euros, selon son auteur. © Studio graphique France Médias Monde

Un "militant d'extrême gauche" dont l'idéologie "vise la destruction de l'économie libérale". La violence de l’attaque de Bernard Arnault contre Gabriel Zucman, dans une interview publiée samedi 20 septembre dans le Sunday Times, illustre bien la fébrilité des principaux concernés par l’éventuelle mise en place de la taxe Zucman.

Outre les plus grandes fortunes françaises, les milieux économiques sont aussi vent debout contre cette proposition de nouvel impôt qui ciblerait le patrimoine des ultrariches. Trois jours avant Bernard Arnault, c’est le patron de la banque publique d’investissement Bpifrance, Nicolas Dufourcq, qui avait critiqué avec virulence la taxe Zucman, évoquant sur BFMTV un "truc complètement absurde", "communiste", "une histoire de jalousie à la française" et "une haine du riche".

Mais au-delà de ces attaques ad hominem visant simplement à disqualifier la taxe Zucman et son auteur, des critiques soulevant des questions légitimes sont apparues dans le débat. Tour d’horizon.

-

"Taxer les biens professionnels va ruiner l’économie française"

"La taxe Zucman, cela ne tient pas la route", a jugé le rapporteur général du budget à l’Assemblée nationale, Charles de Courson, lors d'une rencontre organisée mardi 23 septembre par l'Association des journalistes économiques et financiers (Ajef), évoquant notamment un impact négatif sur l'économie avec "l'effondrement d'un certain nombre d'entreprises".

Le Medef et de nombreuses autres voix parmi les patrons ont également mis en cause le fait de taxer les biens professionnels, qui comprennent l’immobilier détenu par les chefs d’entreprise comme des usines ou des machines mais aussi et surtout les actions. Cela reviendrait à "taxer l'outil de travail" alors que c'est ce qui "crée de l'emploi en France", selon Dominique Carlac'h, cheffe d'entreprise et membre du conseil exécutif du Medef. Un argument également repris par le Premier ministre Sébastien Lecornu, vendredi 26 septembre, dans une interview accordée au Parisien dans laquelle il explique son opposition à la taxe Zucman.

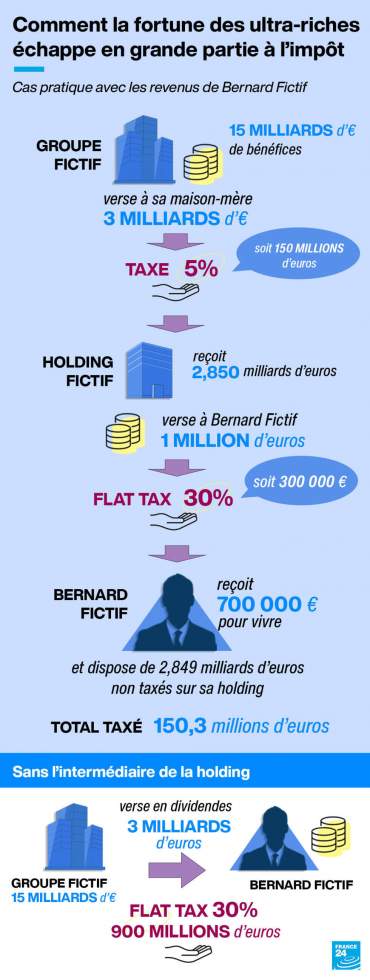

Mais pour Gabriel Zucman, il ne faut "pas répéter les erreurs du passé", comme avec l’impôt sur la fortune (ISF) qui exonérait les biens professionnels de l’assiette de taxation. L’économiste souligne qu’à 100 millions d’euros, il ne s’agit plus d’outils de travail mais bien de sociétés holdings qui permettent aux ultrariches de détenir et de faire fructifier leur fortune.

Quant à l’argument sur la baisse des investissements qu’entraînerait une telle taxe, Gabriel Zucman répond que les ultrariches "pourraient très bien réinvestir [leur argent] après avoir payé l’impôt sur ces revenus, comme le font tous les autres contribuables". "Bernard Arnault a touché 3 milliards de dividendes de LVMH en 2024. Il pouvait très bien se les faire verser, à lui, personne physique, et payer la taxe forfaitaire de 30 %, avant de placer le reste dans des start-up, des immeubles ou des journaux", affirme-t-il dans Le Monde.

-

Dans la tech, "les valorisations des entreprises sont théoriques et les actions, illiquides"

"Je ne pourrais évidemment pas payer" la taxe Zucman. Invité du 20 h de France 2, mardi 16 septembre, le patron de la start-up spécialisée dans l’intelligence artificielle Mistral, Arthur Mensch, a mis en lumière l’une des limites de la proposition d’impôt sur les ultrariches poussée par la gauche. Son entreprise vient de lever 1,7 milliard d’euros et a quasiment doublé sa valorisation à 11,7 milliards d’euros, mais cette fortune n’est pas destinée à tomber dans la poche du dirigeant. Ce dernier serait donc effectivement dans l’incapacité de payer la taxe.

Plusieurs acteurs de la "tech" ont dénoncé cette limite de la proposition de Gabriel Zucman dans une tribune publiée le 14 septembre dans L'Opinion, affirmant que, dans ce secteur, les "valorisations des entreprises sont théoriques et les actions, illiquides", c'est-à-dire très difficiles à vendre.

L’économiste a pris en compte cette critique et propose un "paiement en nature" pour ces rares cas, c'est-à-dire que l'État prélève des actions de l'entreprise. "À charge pour l’État de garder ou de revendre ces titres, par exemple aux salariés de l’entreprise, en interdisant la revente à des non-résidents", avance-t-il dans Le Monde.

Cette solution n’apporterait toutefois pas de rentrées fiscales pour la France. La taxe Zucman manquerait donc sa cible pour ces quelques cas.

Les entrepreneurs de la tech affirment par ailleurs que cette taxe serait un frein à l’innovation. "Notre priorité doit être au contraire de renforcer notre capacité à produire en France et en Europe, de réduire nos dépendances technologiques et industrielles, et de soutenir ceux qui prennent des risques pour bâtir les champions de demain", poursuit la tribune.

En face, d’autres entrepreneurs de la tech réfutent cependant cette critique dans un autre texte, publié dimanche 21 septembre dans La Tribune dimanche. "Regardons la Californie, épicentre mondial de l’entrepreneuriat : les taux marginaux d’imposition y sont supérieurs à ceux de la France et la transparence sur les holdings patrimoniales limite l’optimisation fiscale. Cela n’a pas freiné l’essor de la Silicon Valley", soulignent-ils, tout en approuvant l’idée de rendre la taxe payable en actions.

-

"Les ultrariches vont quitter la France"

Comme de nombreux détracteurs de la taxe Zucman, le patron du Medef, Patrick Martin, insiste sur le risque d’exil fiscal des contribuables concernés.

Dans une note publiée le 25 juillet et consacrée à la fiscalité du capital et à ses effets, le Conseil d’analyse économique (CAE) affirme que "les ménages avec de hauts revenus du capital s’expatrient relativement peu de France" et qu'"une augmentation de l’imposition des hauts patrimoines d’un point de pourcentage engendrerait chaque année une diminution de la population de hauts patrimoines résidant fiscalement en France de 0,003 à 0,03 %".

Soit un impact tout à fait marginal sur l’économie française. En 2022, le Comité d’évaluation des réformes de la fiscalité du capital, organisme rattaché au Haut-commissariat à la stratégie et au plan, évoquait déjà quelques centaines de départs seulement en 2017 sur plus de 350 000 foyers fiscaux assujettis à l’impôt sur la fortune.

-

"La taxe Zucman générerait une réduction du déficit de 5 milliards d’euros, pas de 20 milliards"

Dans une tribune au journal Le Monde, plusieurs économistes opposés à la taxe Zucman pointent des "effets comportementaux" susceptibles de limiter les recettes de la taxe Zucman, comme notamment le risque d'exil ou d'optimisation fiscale de certains contribuables, et affirment que son rendement serait plutôt de l’ordre de 5 milliards d’euros. Un argument également repris par Sébastien Lecornu dans Le Parisien.

Ils se basent justement sur la note du CAE publiée en juillet pour soutenir leur argumentation. Celle-ci donnait en effet l’exemple du Danemark, où une hausse de la taxation des plus aisés n’a permis de récolter que 25 centimes en recettes effectives par euro prélevé.

Gabriel Zucman répond dans Le Monde que cette argumentation "se fonde sur les expériences passées en matière d’imposition des grandes fortunes" alors que sa proposition "part justement de l’échec de ces impôts" qui "ne fonctionnaient pas parce qu’ils étaient mités d’exonérations et de plafonnements".

Et l’un des auteurs de l’étude du CAE, Camille Landais, confirme par ailleurs dans le magazine Alternatives économiques que l’exemple danois "n’a en pratique rien à voir avec la taxe Zucman" et que "le principe même de son impôt minimum, établi sur la base du patrimoine total estimé à la valeur de marché, est destiné à limiter les possibilités d’évitement".

-

"La taxe Zucman est inconstitutionnelle"

Certaines voix avancent un risque de censure de la taxe Zucman par le Conseil constitutionnel, qui pourrait juger cet impôt "confiscatoire" selon une jurisprudence.

Le fondement juridique invoqué est le principe de l'égalité devant l'impôt, inscrit à l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui prévoit que l'impôt "doit être également réparti entre tous les citoyens en raison de leurs facultés".

Les Sages reprennent "la théorie révolutionnaire selon laquelle un impôt confiscatoire, c'est l'impôt qui vous oblige à vous séparer de certains de vos biens, à vendre du capital ou autres, pour pouvoir le payer", indique la constitutionnaliste Anne-Charlène Bezzina, citée par l’AFP.

Mais Gabriel Zucman répond dans Le Monde que "c’est l’inverse". "Cette taxe met en conformité nos lois fiscales avec nos principes constitutionnels fondamentaux. (…) Les études récentes l’ont montré, cette égalité [devant l’impôt] est bafouée. En pratique, pour les ultrariches, l’impôt devient 'régressif', c’est-à-dire qu’ils paient moins, proportionnellement à leur revenu, que les autres catégories sociales", affirme-t-il.