La taxe Zucman vise à taxer à hauteur de 2 % par an les patrimoines supérieurs à 100 millions d'euros. Elle concernerait 1 800 foyers et permettrait de récupérer 20 milliards d'euros, selon ses défenseurs. © Studio graphique FMM

On ne parle que d’elle depuis plusieurs semaines et son instigateur, l’économiste Gabriel Zucman, ne cesse d’être invité par les médias. La taxe sur les très hauts patrimoines, dite "taxe Zucman", que la gauche souhaite instaurer dans le budget 2026, enflamme les débats au sein de la classe politique, crispe les milieux économiques et est désormais autant un chiffon rouge pour la droite qu’un totem pour la gauche.

De quoi s’agit-il ? La taxe imaginée par Gabriel Zucman consisterait à s’assurer que les "ultra-riches" – les 1 800 foyers ayant un patrimoine supérieur à 100 millions d’euros, selon la proposition de son auteur – paient des impôts annuels correspondant au moins à 2 % de la valeur de leur patrimoine. Autrement dit, cette taxe viendrait donc compléter les impôts déjà payés par ces personnes pour que leur total payé représente au moins 2 % de leur patrimoine.

En clair, un couple ayant un patrimoine de 100 millions d’euros devrait au moins payer chaque année en impôts, avec la taxe Zucman, la somme de 2 millions d’euros. Si les prélèvements concernant ce couple (impôt sur le revenu, cotisations sociales, CSG, taxe sur les dividendes, impôt sur la fortune immobilière, etc.) atteignent déjà 1,5 million d’euros, alors la taxe Zucman à payer sera de 500 000 euros. Et si les prélèvements fiscaux de ce couple ne sont que de 300 000 euros, alors la taxe Zucman s’élèvera à 1,7 million d’euros.

La proposition de Gabriel Zucman s’appuie sur un constat mis en lumière par une étude publiée en 2023 par l’Institut des politiques publiques : les ultra-riches en France paient proportionnellement moins d’impôts que le reste de la population.

Un taux d’imposition global régressif pour les plus fortunés

"Nous documentons que le taux effectif d’imposition, tous impôts directs compris, est progressif jusqu’à des niveaux élevés de revenus, y compris pour la majorité des 1 % de revenus les plus hauts. Mais au sein des 0,1 % des foyers fiscaux les plus riches, le taux d’imposition global devient régressif, passant de 46 % pour les 0,1 % les plus riches, à 26 % pour les 0,0002 % les plus riches", écrivent les auteurs dans leur introduction.

Cette "régressivité" de l’impôt s'explique par la composition des revenus de ces foyers. Alors que la plupart des Français vivent de leur travail, et donc de leur salaire sur lequel ils paient un impôt sur le revenu, les ultra-riches vivent de ce qu’ils possèdent : leur patrimoine immobilier mais aussi et surtout leur patrimoine financier. Or, les revenus du capital sont moins taxés que les revenus du travail, en particulier depuis l’instauration en 2018 du prélèvement forfaitaire unique – ou "flat tax" – de 30 % sur les dividendes.

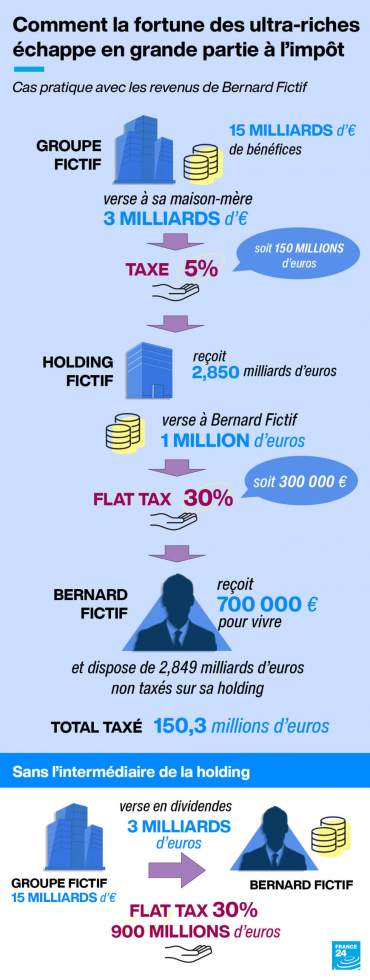

À cela s’ajoutent des mécanismes d’optimisation fiscale, qui permettent aux ultra-riches de ne pas payer la flat tax sur la totalité de leurs revenus. Comment ? Ceux-ci, au lieu d’être directement propriétaires de leur société, sont propriétaires d’une holding familiale dont la société faisant des bénéfices est une filiale. Or, les dividendes versés par la société "fille" vers sa société "mère" (la holding familiale) ne sont taxés, sous certaines conditions, qu’à hauteur de 5 %. Les propriétaires de ces holdings ne se versent ensuite pour vivre qu’une petite partie de ces dividendes, tandis que l’essentiel de leur fortune reste au sein de la holding pour être réinvestie et faire encore davantage fructifier leur capital.

Récupérer 20 milliards d’euros par an

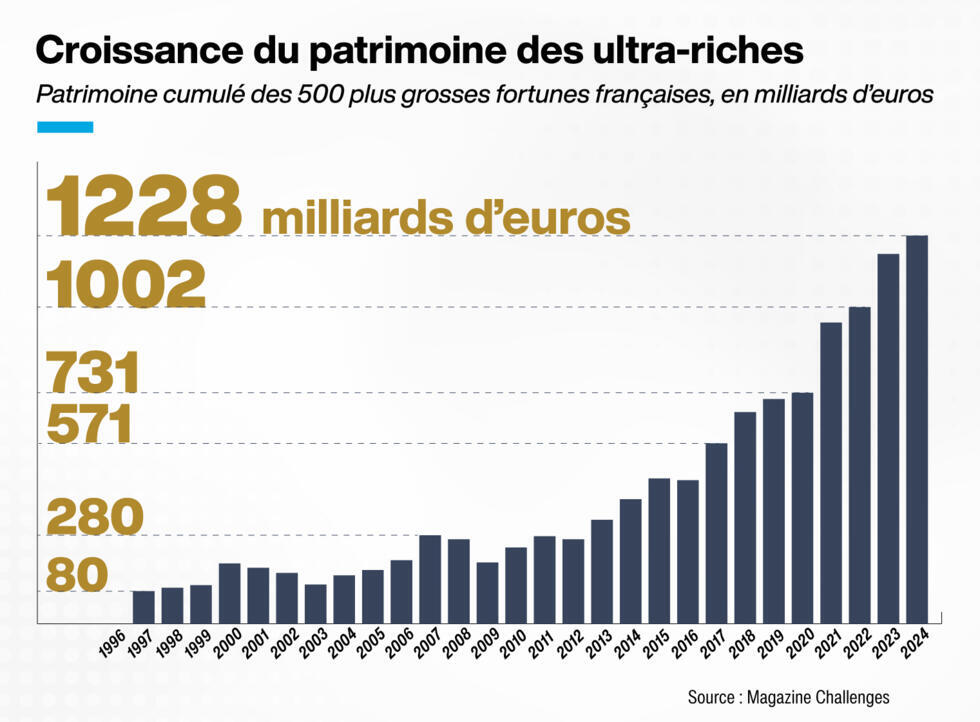

Selon le magazine Challenges, le patrimoine cumulé des 500 plus grosses fortunes de France a explosé ces dernières années, passant de 80 milliards d’euros en 1996 à 1 228 milliards d’euros en 2024.

"Il s’agit là d’une violation du principe constitutionnel d’égalité devant l’impôt", écrivaient en juin, dans une tribune publiée dans Le Monde, les économistes Gabriel Zucman, Jean Pisani-Ferry et Olivier Blanchard pour promouvoir la taxe Zucman. "Le moyen le plus efficace pour s’attaquer à ce problème consiste à créer un taux plancher d’imposition, car ce mécanisme s’attaque à toutes les formes d’optimisation, quelle qu’en soit la nature", poursuivaient-ils, en précisant que le taux de 2 % "ne rendrait pas notre système fiscal progressif", mais "permettrait de faire contribuer les plus aisés autant que les autres catégories sociales, effaçant ainsi sa régressivité".

Cette taxe permettrait, selon son auteur, de récupérer 20 milliards d’euros par an. Un chiffre contesté par d’autres économistes qui, dans une autre tribune publiée en septembre dans Le Monde, estiment plutôt son rendement autour de 5 milliards d’euros. Ceux-ci pointent notamment des "effets comportementaux" susceptibles de limiter les recettes avec un risque d'exil fiscal ou d'optimisation fiscale de certains contribuables.

D’autres critiques sont apparues depuis que la taxe Zucman occupe les débats – elles seront abordées dans le prochain volet de ce dossier –, sans toutefois remettre en cause le constat de départ : les ultra-riches paient proportionnellement moins d’impôts que le Français moyen.