L'aéroport international de Donetsk, les aciéries Azovstal de Marioupol, des dizaines de localités comme Bakhmout, Avdiivka ou Severodonetsk… Ces noms résonnent aujourd’hui bien au-delà des frontières de l'Ukraine. Égrenés dans les bulletins d’information au cours des dix années de guerre dans le Donbass, ces lieux sont aujourd’hui des champs de ruines. Avec le recul de l'histoire, ces événements apparaissent comme les prémices de l’intervention militaire de grande envergure que mène la Russie en Ukraine.

Les deux oblasts (régions administratives) de Donetsk et Louhansk, qui composent la région du Donbass, ont officiellement été rattachés à la fédération de Russie en septembre 2022. Une annexion jugée illégale par les Ukrainiens – qui en contrôlent encore une partie – ainsi que par la grande majorité de la communauté internationale.

Dix ans après le début des combats, le Donbass reste le théâtre d’une sanglante guerre de tranchées et ressemble à une version moderne et post-soviétique de la bataille de Verdun. Selon les experts militaires, les Ukrainiens sont capables de tirer 60 000 obus par mois face à leurs adversaires russes qui peuvent, eux,en tirer de 300 à 600 000 le long des 1 000 kilomètres de la ligne de front.

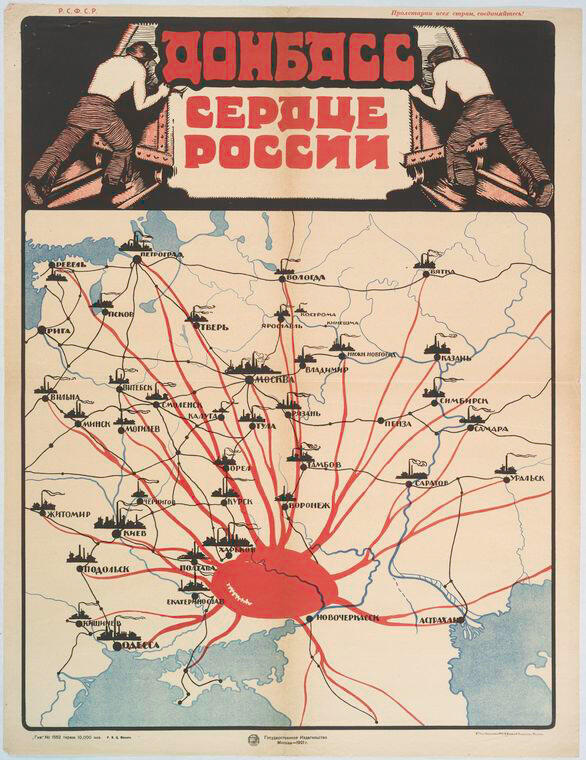

Le Donbass ukrainien, au cœur de mythologies russe et soviétique

La région, qui doit son nom au fleuve russe Don et à son bassin minier (Don-bass), est ukrainienne depuis l’indépendance du pays en 1991. Grand comme une dizaine de départements français, le Donbass faisait auparavant partie de l’Empire russe, puis de l’URSS.

La plus grande ville de la région, Donetsk, entre dans l'ère industrielle grâce à un Gallois, John Hugues, qui fonda en 1869 un immense complexe métallurgique (mines de charbon et fonderies) qui révolutionna l’économie locale. En 1900, 68 % de la production de charbon dans l’Empire russe est extraite dans le bassin de Donetsk.

Selon un recensement impérial mené en 1897, un tiers de la population du Donbass est alors constitué de Russes attirés par le développement des mines et des industries lourdes. Toujours selon le comptage effectué par l'administration tsariste, la moitié de la population est composée d’Ukrainiens. De nombreuses minorités (Juifs, Tatars, Allemands, Grecs) sont également présentes.

De 1924 à 1961, la ville est rebaptisée "Stalino". Elle est le théâtre des exploits du célèbre mineur Alekseï Stakhanov, champion du productivisme soviétique et héros de la propagande stalinienne. Pendant la période soviétique, vu de Moscou, le Donbass est un bastion ouvrier et industriel qui fait intégralement partie de la Russie.

"Dans l'imaginaire soviétique, le Donbass, c'était la fournaise de toute l'Union soviétique", explique l’historienne Galia Ackerman. "Avec l'essor de l'industrialisation, beaucoup d'ouvriers qualifiés et d'ingénieurs russes sont arrivés dans la région. Le Donbass a été très fortement russifié dans les années 1930", poursuit-elle.

En 1991, 83 % de la population du Donbass votent cependant en faveur de l’indépendance de l’Ukraine. Majoritairement russophone, elle se débat dans les années suivantes avec la transition post-communiste qui conduit à la désindustrialisation et à une crise économique sévère.

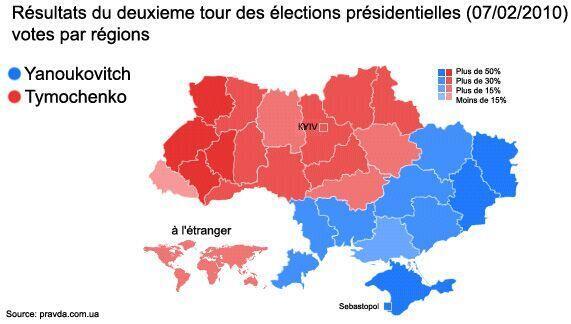

À chaque élection présidentielle au cours des décennies suivantes, les électeurs du Donbass, comme ceux d’autres régions de l’est de l’Ukraine, accordent leurs suffrages aux partis politiques proches de la Russie.

Aux élections de 2010, le Parti des régions de Viktor Ianoukovitch y remporte 80 à 90 % des suffrages face à la formation pro-européenne de l'ex-Première ministre Ioulia Timochenko.

En 2014, à la veille du déclenchement du conflit, le Donbass est "une région sinistrée où la population est appauvrie et regrette beaucoup l'Union soviétique", décrit Galia Ackerman. "Il y avait des mafias locales et un certain nombre d'oligarques qui ont pris le contrôle de la plupart des installations industrielles. Il y a des villes où toute la vie dépend du boss – les services sociaux, la médecine, tout", ajoute-t-elle. De nombreux journalistes observent que ces chefs locaux contrôlent aussi les médias et ne tolèrent aucune opposition.

Le temps de la sécession et des républiques populaires autoproclamées

Au lendemain de la révolution de Maïdan, les partisans d’un rapprochement avec l’UE triomphent. Le 22 février 2014, le parlement ukrainien destitue le président pro-russe Viktor Ianoukovitch qui se réfugie à Donetsk, puis en Russie. Dans son élan, les députés qui siègent à Kiev abrogent la loi qui faisait du russe une des langues officielles du pays.

Le lendemain, des manifestations anti-Maïdan éclatent dans le Donbass mais aussi dans d'autres villes russophones du pays, notamment à Odessa. Alors que la Russie annexe en trois semaines à peine la péninsule de Crimée, l’agitation se poursuit au cours du mois de mars.

Dans les pays occidentaux, on commence à désigner ces manifestants comme des "séparatistes pro-russes". À Kiev, on les qualifie de terroristes. Les médias d'État russes parlent eux de "Printemps russe" en Ukraine et qualifient les partisans des nouveaux dirigeants ukrainiens pro-européens de fascistes.

Pour Huseyn Aliyev, spécialiste de la guerre en Ukraine à l'université de Glasgow, "le Donbass est certainement russophone mais il n'y a pas eu de séparatisme organisé dans le Donbass avant 2014. Ce n'est pas une région qui avait des aspirations séparatistes organisées avant cela".

Le 7 avril 2014, un groupe d’un millier d’activistes pro-russes s’empare des bâtiments et de stocks d’armes du SBU, le service de sécurité ukrainien, à Donetsk et à Louhansk. Le 12, un autre groupe armé, mené par un ancien colonel du FSB, occupe plusieurs bâtiments de la police et du SBU à Sloviansk, et un scénario proche se déroule à Kramatorsk. "L’ensemble du Donbass semble alors promis au même sort que la Crimée", estiment les historiens militaires Michel Goya et Jean Lopez dans leur ouvrage d'histoire immédiate "L’ours et le renard".

Selon eux, le pouvoir russe a alors arrêté une stratégie "visant la partition de l’Ukraine, sa vassalisation politique ayant échoué à deux reprises sur Maïdan (en 2005 lors de la Révolution orange puis en 2013-2014 lors de la révolte de l'Euromaïdan, NDLR). Le Kremlin ne manque pas d’idéologues pour théoriser la création d’un État tampon – qui remet à l’honneur le vieux terme tsariste de "Nouvelle Russie" – englobant dans un vaste croissant les provinces où les russophones sont en majorité relative ou en minorité importante : celles de Kharkiv, Louhansk, Donetsk, Dniepropetrovsk, Zaporijjia, Mikolayev, Kherson et Odessa".

Pour le géographe et diplomate Michel Foucher, la méthodologie de prise du pouvoir et d’annexion appliquée avec tant de facilité en Crimée est de nouveau à l'œuvre en avril 2014. "L'argumentaire historique, le rôle des forces spéciales, la violence, un faux semblant de référendum, tout cela est répliqué dans le Donbass".

Le 11 mai 2014, deux référendums – non reconnus par l'Ukraine et par les pays occidentaux – se tiennent à Donetsk et Louhansk : le "oui" à l'indépendance l'emporte à chaque fois massivement. C’est l’acte de naissance des Républiques populaires de Donetsk (PRD) et Louhansk (PRL).

Avril 2014 - février 2015 : première guerre du Donbass

Au lendemain de la prise de pouvoir des séparatistes pro-russes, Kiev engage immédiatement une "opération anti-terroriste". Son armée est encore mal organisée et s’appuie sur des bataillons de volontaires souvent issus de la mouvance nationaliste et radicale (régiment Azov, Pravy Sektor).

Les mouvements de troupes et les affrontements armés s'enchaînent. En juillet, les forces pro-ukrainiennes repoussent les séparatistes à Marioupol, Kramatorsk et Bakhmout tandis qu’un avion de ligne de la Malaysia Airlines, avec à son bord 298 passagers, est abattu le 17 juillet 2014 au-dessus des territoires contrôlés par les pro-russes.

En août, les pro-Kiev sont sur le point de reprendre les villes de Donetsk et Louhansk. Face à ce recul, Moscou envoie du renfort. "Les forces armées russes sont entrées dans le Donbass probablement à partir de la fin juillet et du mois d'août. Elles étaient certainement déjà présentes en grand nombre et plusieurs brigades russes sont déployées en Ukraine, bien que la Russie ait évidemment nié tout cela", estime Huseyn Aliyev.

"À la fin du mois d’août, le nombre de soldats russes en Ukraine se situe entre 3 500 et 6 500", affirment Michel Goya et Jean Lopez, ce qui permet aux pro-russes de lancer une offensive éclair qui ne s'arrête qu’avec la signature des premiers accords de Minsk, le 4 septembre 2014.

Le 14 janvier suivant, une nouvelle offensive russe en appui aux forces "séparatistes" est lancée. Elle se solde par la prise de l'aéroport international de Donetsk et la chute de la poche de Debaltseve au terme de combats très violents.

Le 12 février 2015, les accords dits de Minsk II consacrent la victoire de la Russie et actent la partition de fait du territoire ukrainien. Dans les années qui suivent, et jusqu’à l’attaque russe du 24 février 2022, "les violations du cessez-le-feu et des multiples trêves, les attaques de petite ampleur, les tirs d’artillerie ne cesseront quasiment jamais, sans que la ligne de contact des forces bouge vraiment. La guerre du Donbass a tué 10 000 à 12 000 soldats et 3 000 à 5 000 civils" de part et d'autre, concluent Michel Goya et Jean Lopez.

Séparatisme ou guerre par procuration ?

En Ukraine, beaucoup ont reproché aux Européens et aux Américains une certaine passivité face à l’agression de leur voisin russe en 2014. Aux yeux de Kiev, les "séparatistes pro-russes" étaient téléguidés par Moscou. Pour défendre leur identité et leur langue, ils ne seraient jamais passés à l’acte sans l’aval et le soutien actif de Moscou.

Pour le chercheur Huseyn Aliyev, le déclenchement de la guerre du Donbass constitue les prémices de l’intervention militaire de grande envergure de la Russie en Ukraine. "Jusqu'en 2022, la Russie a maintenu une présence militaire permanente dans les républiques populaires de Donetsk et de Louhansk qui ont été plus ou moins importantes selon les périodes. Pendant les périodes d'affrontement intense avec l'Ukraine, le personnel militaire régulier a été déployé en plus grand nombre. À d'autres moments, les services de sécurité des forces militaires russes envoyaient des unités pour aider les séparatistes locaux”, explique-t-il.

Au fil du conflit, les acteurs locaux aux ambitions régionales – tel Alexandre Zakhartchenko, le premier chef de l'autoproclamée République populaire de Donetsk – sont éliminés. Pas suffisamment docile aux yeux de ses alliés russes, Zakhartchenko est assassiné en 2018 dans un attentat à la voiture piégée. Son homologue de la République populaire de Louhansk est lui remplacé sur ordre de Moscou. Depuis, les deux républiques séparatistes sont dirigées par des personnalités qui ont prêté allégeance au Kremlin.

"Entre 2016 et 2022, ces deux entités sont devenues presque entièrement dépendantes de la Fédération de Russie sur tous les plans : financier, économique, militaire. Moscou payait les salaires, les pensions, etc. C'est probablement à partir de cette période que l'on peut parler d'une gouvernance par procuration de la Russie", explique Huseyn Aliyev.

Depuis février 2022, la seconde guerre du Donbass et le grignotage du territoire ukrainien

Le 21 février 2022, trois jours avant l’invasion de l’Ukraine, la Russie reconnaît l'indépendance et la souveraineté des deux républiques séparatistes autoproclamées de Donetsk de Louhansk. Le 24 février, ses troupes se lancent à l’assaut du territoire ukrainien notamment depuis la Biélorussie, la Crimée et le Donbass.

Dans les premiers jours de la guerre, les troupes russes avancent partout en Ukraine avant d’être stoppées par l’armée ukrainienne et les volontaires de la défense territoriale.

Après l'échec subi par l’armée russe devant Kiev, puis son retrait du nord-est du pays fin mars, la Russie déclare officiellement que le véritable but de "l’opération spéciale", selon les éléments de langage du Kremlin, est la "libération du Donbass". Lors de son discours du 24 février, Vladimir Poutine prétendait vouloir désarmer et "dénazifier" l’Ukraine tout entière.

En mai et en juin 2022, les forces ukrainiennes sont contraintes d’évacuer Lyman, Severodonetsk et Lyssytchansk. Plus au sud, les troupes russes parviennent à s’emparer de Marioupol au terme d'un siège sanglant. Ce port industriel de 400 000 habitants sur la mer d’Azov est impitoyablement bombardé.

70 % de la ville est détruite, dont le théâtre qui servait de refuge à des civils. Selon les autorités ukrainiennes, au moins 20 000 habitants ont péri dans les combats. Azovstal, la plus grande aciérie d’Europe, “aménagée en profondeur sur plusieurs étages dans les années 1950 pour pouvoir accueillir plus de 30 000 personnes en cas de guerre atomique, est entièrement détruite après avoir été pilonnée avec des bombes de 3 tonnes”, affirment Michel Goya et Jean Lopez.

Après la contre-offensive victorieuse de septembre 2022 qui permet à l’Ukraine de reprendre quelques localités dans les deux oblasts du Donbass, la principale bataille se déroule à Bakhmout, que les mercenaires du Groupe Wagner finissent par prendre le 25 mai 2023. Cette longue bataille, décrite comme un “hachoir à viande”, aboutit à la destruction totale de cette localité de 70 000 habitants.

Après une nouvelle contre-offensive ukrainienne à l’été 2023 – cette fois-ci sans gains territoriaux –, les forces russes reprennent leur stratégie de grignotage de la ligne de front et s’emparent de la petite ville d’Avdiivka en février 2024, au prix de lourdes pertes humaines et de la destruction totale de la localité.

Sur la défensive, les forces ukrainiennes ont entrepris depuis de renforcer la fortification de la ligne de front du Donbass pour tenir face à un ennemi qui tente de l’écraser sous un déluge d’artillerie. "La bataille du Donbass : on détruit beaucoup et on avance un peu", résument Michel Goya et Jean Lopez.

"Les Russes adaptent les objectifs et les buts en fonction de la réalité sur le terrain, ils tentent littéralement de s'emparer de chaque parcelle de terre en Ukraine et de l'occuper. Il semble que ce soit leur objectif à l'heure actuelle", ajoute Huseyn Aliyev.

Dans le Donbass, la "Novorossia" ou la russification irréversible ?

Dans la partie du Donbass qui échappe à la souveraineté de l’Ukraine depuis dix ans, un retour à la situation d’avant 2014 paraît aujourd’hui hautement improbable. Les républiques sécessionnistes (2014-2022) sont devenues officiellement des territoires russes où circule le rouble et où une grande partie des habitants a acquis la citoyenneté russe.

En mars 2024, pour la première fois, les habitants du Donbass ont participé à l’élection présidentielle russe, tout comme les habitants des autres régions ukrainiennes partiellement occupés par l’armée russe (Zaporijjia et Kherson), sous forte contrainte des nouvelles autorités.

"La russification a commencé en 2014. On a changé les manuels scolaires. On a simplement tué ou mis en prison ou fait fuir tous ceux qui étaient pro-ukrainiens. Il ne faut pas oublier qu'il y a près d'un million d'habitants du Donbass qui ont fui vers l'Ukraine lors de l'occupation du Donbass par les forces pro-russes et russes", rappelle Galia Ackerman.

En raison du difficile accès à cette région industrielle et densément peuplée, il est difficile d’évaluer précisément les destructions, les reconstructions et le degré de russification dans les territoires conquis par la Russie.

En août 2022, le vice-Premier ministre russe Marat Khousnoulline avait présenté à Vladimir Poutine un plan pour reconstruire Marioupol en trois ans, prévoyant notamment de réaménager en "technopôle" la zone industrielle dévastée de l’aciérie Azovstal.

Depuis, les visites du ministre de la Défense Sergueï Choigou se sont multipliés dans la cité maritime – sans oublier celle du président russe en mars 2023 – pour faire de Marioupol une vitrine de la "Nouvelle Russie" ("Novorossia").

Les télévisions russes réalisent fréquemment des reportages à Marioupol sur la construction d’immeubles résidentiels, d’écoles ou de centres médicaux flambants neufs. "Il y a une arrivée massive de Russes à Marioupol parce que c'est une ville qui se trouve en bord de mer, et ce qu'on vend aux Russes, c’est 'Venez, l'immobilier est bon marché'. On reconstruit complètement la ville en remplaçant la population qui est partie", précise l’historienne Galia Ackerman.

Face à l’expansionnisme russe, la diplomatie européenne semble incapable de peser sur cette guerre russo-ukrainienne qui fait rage depuis 10 ans aux confins du continent. Les accords de Minsk, en 2014 et 2015, parrainés par la France et l'Allemagne, furent un échec retentissant.

En février 2023, le géographe et diplomate français Michel Foucher estimait que "la situation militaire sur le terrain pourrait conduire à une sorte de fixation autour de lignes de front stables et bien défendues de part et d’autre, sans aucun règlement ni même cessez-le-feu".

Après dix ans de guerre dans le Donbass, la question que les diplomates devront probablement examiner au cours des prochaines années est de savoir où se termine l’UE et où commence la Russie.