Comme d’autres pays du Moyen-Orient, l’Irak n'échappe pas aux répercussions régionales de la guerre entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza. Depuis le début de ce conflit, dont l’épicentre est situé à près de 1 000 kilomètres de Bagdad, l’ambassade américaine dans le pays et les bases de la coalition internationale dirigée par Washington, présente depuis 2014 pour empêcher une résurgence de l’organisation État islamique (EI), sont la cible d'attaques récurrentes.

Des attaques de drones et de roquettes "contre l’allié d’Israël" revendiquées par la "Résistance islamique en Irak", une nébuleuse de factions armées soutenues par l’Iran, à l’instar du Hamas palestinien, liée au Hachd al-Chaabi, d'anciennes milices chiites devenues partie intégrante des troupes régulières irakiennes.

Faute de pouvoir directement atteindre le territoire israélien, cette "Résistance islamique en Irak" s’en prend quasi-quotidiennement aux forces américaines, qui comptent 2 500 hommes dans le pays.

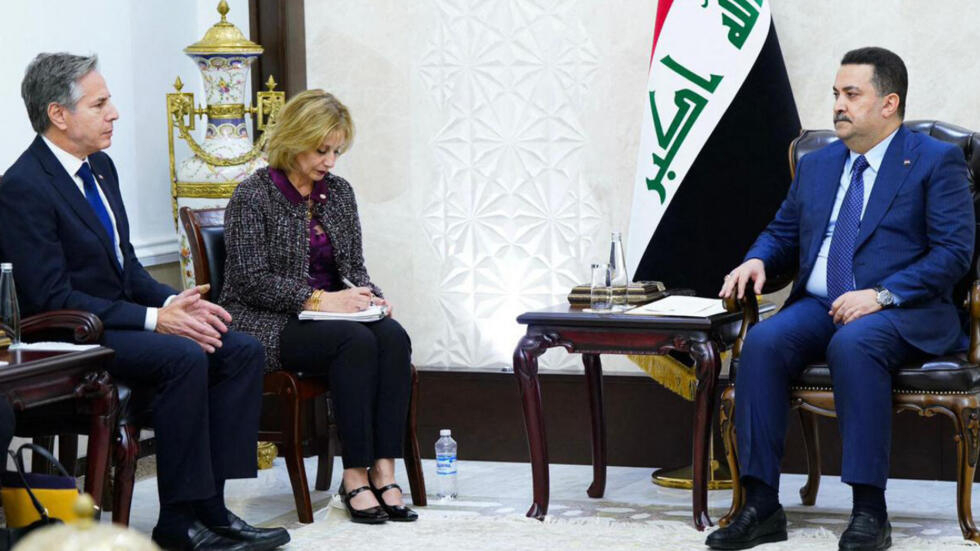

Au lendemain d'une énième riposte américaine qui a tué, le 4 janvier, un responsable d'une faction pro-iranienne à Bagdad, le Premier ministre irakien, Mohamed Chia al-Soudani, a redit sa "ferme" détermination à mettre un terme à la présence en Irak de cette coalition, qui comprend plusieurs pays, dont la France.

"Je ne suis au courant d’aucun projet [de retrait de la coalition], a indiqué de son côté, lundi lors d'un point presse, le porte-parole du Pentagone. "Nous restons très concentrés sur notre mission de vaincre l'EI", a ajouté le major-général Patrick Ryder.

"La rhétorique anti-américaine a pris encore plus de poids"

"Mohamed Chia al-Soudani a besoin, pour des raisons politiciennes, d'adopter ce type de discours contre la présence militaire américaine, parce que cette rhétorique reste la plus rentable politiquement et médiatiquement parlant, et surtout la plus dominante au sein du Cadre de coordination", décrypte Adel Bakawan, directeur du Centre français de recherche sur l'Irak.

Car Mohamed Chia al-Soudani a obtenu son poste de Premier ministre, il y a un an, grâce au soutien du Cadre de coordination, une alliance de factions chiites pro-iranienne regroupant des formations politiques et des représentants du Hachd al-Chaabi.

"Il n’oublie pas qu’il n’est Premier ministre que parce qu’il a été désigné comme candidat à ce poste par le Cadre de coordination et que c’est cette alliance, et non lui, qui a le dernier mot sur la gestion des rapports de force politiques, souligne-t-il. Or s’il ne se range pas du côté de ceux qui réclament la fin de la présence militaire des États-Unis et qui diabolisent Washington, principal allié des Israéliens, il risque fort de se délégitimer alors que la rhétorique anti-américaine a pris encore plus de poids depuis le début de la guerre à Gaza. Les images des souffrances des civils palestiniens parviennent aux Irakiens."

"Mohamed Chia al-Soudani doit penser que ce serait suicidaire politiquement, à un an et quelques mois des élections législatives [prévues en octobre 2025, NDLR]. Il est, en outre, fortement déterminé à présenter des candidats sur la totalité du territoire pour maximiser ses chances de conserver son poste de Premier ministre, poursuit Adel Bakawan. Quitte à verser dans le populisme et l'instrumentalisation, alors qu'il a bénéficié de l’appui des États-Unis et des Européens lors de sa nomination à la tête du gouvernement, en octobre 2022. Il a rencontré à presque vingt reprises, en un peu plus d’un an, l’ambassadrice américaine à Bagdad. Du jamais vu pour un Premier ministre irakien."

Toutefois, précise le directeur du Centre français de recherche sur l'Irak, le soutien de Washington a été accordé sous certaines conditions dont celles de contrôler les actions des organisations miliciennes, modérer le discours du Cadre de coordination contre la présence américaine et soulager les tensions politiques avec les Kurdes et les sunnites.

"Or le moins que l’on puisse dire, c’est que Mohamed Chia al-Soudani n'a pas pu être à la hauteur des promesses faites aux Américains qui, eux, ont parfaitement répondu aux exigences irakiennes qui étaient d’ordre sécuritaires et économiques", indique Adel Bakawan.

L'économie irakienne risque de "s’iraniser"

L'expert estime qu’une rupture avec les États-Unis et la fin de la présence de la coalition internationale "seraient synonyme de catastrophe, voire de drame absolu" pour l'Irak et son économie.

"Si jamais les Irakiens optent pour la rupture, Bagdad risque d’être sanctionné et de voir la totalité de l'économie irakienne 's’iraniser', c'est-à-dire se retrouver exactement dans la même situation que l'économie de la République islamique, qui est à terre à cause des sanctions américaines, prévoit Adel Bakawan. Sans accès aux dollars américains ni à son compte géré par la Réserve fédérale, par lequel transitent tous les revenus du pétrole irakien en dollars, le pays perdra des milliards. Sans parler des risques sécuritaires, puisque Daech reste actif. Donc dans trois ou quatre mois, la menace de ses jihadistes, sans l'engagement de la coalition internationale et des militaires américains, pourrait prendre encore plus d’ampleur."

De son côté, sans surprise, l'Iran a dit soutenir l'appel du Premier ministre irakien au retrait des forces étrangères du pays. Selon Téhéran, "le moment est venu pour Washington de quitter l'Irak".

"Qui peut imaginer les dirigeants iraniens dire officiellement que les Irakiens ont encore besoin de la présence militaire américaine en Irak, demande sans ironie Adel Bakawan. Cependant, la réalité est autre, car les Iraniens bénéficient, à leur manière, de la présence des États-Unis chez leur voisin. Notamment parce que chaque année, des milliards de dollars transitent de l'Irak vers l'Iran pour renforcer son économie. De plus, l'anéantissement de l'Irak sur les plans économique et sécuritaire aurait des répercussions et des conséquences ingérables et inestimables pour Téhéran."

Pas de retrait sans consensus national ?

Selon le directeur du Centre français de recherche sur l'Irak, si les Iraniens voulaient vraiment se débarrasser de la présence militaire américaine, ils auraient engagé des actions radicales.

"Ce qu’ils se retiennent de faire, argumente-il. Ils avaient la possibilité, avec 80 organisations miliciennes disposant d'au moins 220 000 combattants, de transformer l'Irak en enfer pour les États-Unis après l’assassinat, en 2020, du puissant général Qassem Soleimani, l’architecte de l’influence iranienne au Moyen-Orient. Mais ils ne l’ont pas fait. Pourquoi ?"

Malgré les discours hostiles, les militaires américains postés en Irak semblent bien partis pour rester. "C’est certain qu’ils ne partiront pas du jour au lendemain", affirme Adel Bakawan qui rappelle que, selon l'accord qui lie l'État irakien et les États-Unis, le Strategic framework agreement, en vigueur depuis 2009, si jamais l’un des deux partenaires notifie à l’autre son intention de se retirer de l’accord, le retrait ne prendra effet qu’un an après la date de cette notification.

"Si les États-Unis sont revenus en Irak en 2014, c’est parce que Daech occupait une grande partie du territoire irakien. Les jihadistes n’étaient alors plus très loin de Bagdad, rappelle Adel Bakawan. Ils sont revenus parce qu’il y avait un consensus national, entre les chiites, les sunnites, les Kurdes et les Arabes pour les supplier de revenir parce que le pays était en danger. Aujourd’hui, il faudra le même consensus national pour leur demander de partir, or ni les Kurdes ni les sunnites ne sont pour l’instant en faveur d’une telle perspective. Bien au contraire, il y a une forte demande pour que les Américains restent."