Alors que la consommation de viande est le principal responsable des émissions de gaz à effet de serre liées à l'alimentation, adopter des habitudes plus durables nécessite de changer le contenu de nos assiettes. Et pour les éleveurs, cela implique de réfléchir à de nouveaux modes de production.

Après Neige, Idéale et Imminence, Ovalie - une belle vache de 5 ans de race Salers-, sera la star du Salon international de l'agriculture, qui ouvre samedi 25 février à Paris. Comme à l'habitude, l'égérie a le droit à sa photo sur l'affiche de cette grand-messe annuelle et sa présentation officielle au public sera l'un des temps forts de la semaine. Une tradition qui montre la place centrale de l'élevage dans l'agriculture française. Mais, alors que l'impact climatique de la production de la viande est régulièrement pointé du doigt par les défenseurs de l'environnement, cet événement est aussi l'occasion de repenser les modes de production et la place des steaks dans les assiettes.

À l'échelle de la planète, la consommation de viande est en constante augmentation. Selon les données de l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), elle a été multipliée par cinq au cours des soixante dernières années, passant de 71 millions de tonnes en 1961 à 339 millions en 2021. Et cette production massive a en effet de fortes conséquences sur le dérèglement climatique : le secteur de l'élevage est responsable de 14,5 % des émissions totales de gaz à effet de serre d'origine humaine et de la moitié des émissions du secteur agricole mondial.

Principal responsable des gaz à effet de serre dans les assiettes

"En France, on en mange en moyenne entre 100 et 110 grammes par jour et par personne. Cela équivaut à peu près à 85 kilos par an. C'est deux fois la moyenne mondiale", explique Carine Barbier, économiste de l'agriculture, chercheuse au CNRS et au Cired (laboratoire d'économie de l'environnement). Au total, seulement un quart de la population se déclare flexitarienne – n'en mangeant qu'occasionnellement – et 2,2 % végétarienne.

"Il s'agit de la première cause des émissions de gaz à effet de serre liées à notre alimentation", poursuit-elle. "Dans le détail, l'alimentation dans sa globalité représente déjà 25 % des émissions françaises - cela inclut tout le processus, de la production à l'assiette et les importations. Et l'élevage, à lui seul, représente 9 % de nos émissions totales."

Si l'élevage coûte si cher à la planète, c'est parce qu'il participe au rejet, dans l'atmosphère, de trois gaz à effet de serre : du CO2, du protoxyde d'azote et du méthane. "Les émissions de CO2 sont issues de l'utilisation des énergies fossiles pour le transport, notamment des importations, l'usage de machines agricoles mais aussi celle des industries agroalimentaires et de la grande distribution", explique la spécialiste. Le protoxyde d'azote (N2O), quant à lui, "provient des engrais azotés minéraux épandus dans les champs". Enfin, le méthane est produit par la digestion des ruminants. Or, ces deux derniers, souvent moins connus, sont pourtant particulièrement nocifs : le N2O a un pouvoir de réchauffement 300 fois supérieur à celui du CO2 et le méthane 28 fois supérieur.

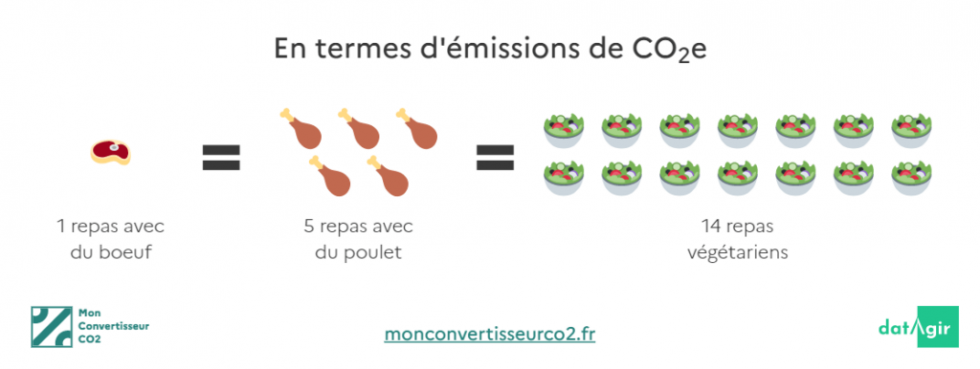

"Il faut donc faire la distinction entre les ruminants, les porcs et les volailles", insiste Carine Barbier. "Du fait de leur système digestif particulier, les ruminants ont un impact plus important sur le climat." Selon les données de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe), un kilo de bœuf émet à peu près 14 kilos en équivalent CO2 (ou CO2e) - qui inclut le CO2, le méthane et le protoxyde d'azote, dix fois plus que de la volaille.

Sans compter qu'à ces impacts sur le climat viennent s'ajouter des effets néfastes sur l'environnement. En 2015, un rapport de l'Institute of Physics estimait, qu'à l'échelle européenne, l'élevage était responsable de 78 % de la perte de biodiversité terrestre, de 80 % de l'acidification des sols et de la pollution atmosphérique, et de 73 % de la pollution de l'eau.

'Il y a une vraie prise de conscience de l'urgence climatique"

Face à ce constat, de nombreuses pistes sont envisagées par les éleveurs français pour réduire leur impact environnemental. Dans un communiqué publié en février à l'occasion de l'ouverture du Salon de l'agriculture, l’Association nationale interprofessionnelle du bétail et des viandes (Interbev) affiche ainsi l’objectif de réduire de 15 % l’empreinte carbone du secteur viande bovine en 2025, par rapport à 2015.

'Il y a une vraie prise de conscience de l'urgence climatique dans l'ensemble du secteur", explique Emmanuel Bernard, président de la section bovine d'Interbev. "Déjà parce qu'en temps qu'éleveurs, nous sommes en première ligne du réchauffement climatique et de ses conséquences."

Carine Barbier propose, de son côté, d'aller "vers des élevages plus extensifs, consommant plus d'herbe et limiter, ainsi, la production de céréales destinées à leur alimentation et donc l'usage d'engrais ou de pesticides".

"Il faudrait aussi réduire les importations de produits pour l'alimentation animale. Je pense, par exemple, aux tourteaux de soja importés du Brésil qui induisent beaucoup de transport - aujourd'hui, au total, les transports représentent plus d'un cinquième du bilan carbone de l'alimentation", poursuit-elle. "Pourquoi ne pas redévelopper les exploitations en polyculture-élevage, où l'éleveur ferait pousser lui-même une grande partie de ce dont il a besoin pour ses bêtes ?"

Des recommandations qu'essaie de prendre en compte Emmanuel Bernard. Il y a trente ans, cet éleveur a repris l'exploitation familiale située dans la Nièvre. Aujourd'hui, il est responsable de 110 vaches charolaises "à vêler", c'est-à-dire destinées à faire naître des veaux qui seront ensuite engraissés avant d'être conduits en abattoirs. Et depuis plusieurs années, il multiplie les aménagements pour rendre son exploitation plus écologique.

"Déjà, je n'importe aucun soja. Mes vaches et veaux sont majoritairement nourris d'herbe, de fourrage et de céréales que je fais pousser moi-même, sur mon exploitation. Sur les 220 hectares de terres, 125 hectares sont ainsi des prairies et 25 hectares servent à la culture de céréales", détaille-t-il.

Il y a trois ans, il est allé plus loin en soumettant son exploitation à un CAP2ER, un diagnostic des émissions qu'elle produit. Un processus en cinq ans qui devrait lui permettre d'avoir des pistes pour baisser encore son empreinte écologique. "J'envisage, par exemple, de remplacer la culture du maïs par du méteil, un mélange de céréales et de protéagineux, moins gourmand en eau et en engrais."

Réduire les cheptels

Mais pour aller plus loin et transformer les modes d'élevage à grande échelle, "il faudra nécessairement passer par une réduction de la taille des cheptels", insiste Carine Barbier. D'autant plus que ces changements de pratiques entraîneraient un cercle vertueux : "Par exemple, en limitant la part carnée de notre alimentation et le recours aux céréales et oléoprotéagineux pour les animaux, on gagne de la surface agricole disponible qu'on peut utiliser pour la consommation humaine directement", poursuit-elle.

La baisse des cheptels est déjà un objectif affiché par la France. Elle figure dans sa stratégie nationale bas carbone pour l’agriculture, présentée en juin 2021 et qui prévoit une réduction de l’ordre de 13 % d’ici à 2030 - un horizon moins ambitieux que ce que préconisent les scientifiques. Et dans les élevages, la tendance est déjà amorcée. Entre 2000 et 2019, le nombre total de vaches laitières et allaitantes a baissé de 8 %, selon l’Institut de l’élevage (Idele). Même constat pour les ovins, qui ont diminué de 8,3 % de 2011 à 2020 et dans la filière porcine, où le nombre de truies a chuté de 19 % en dix ans.

"Entamer cette transition vers des pratiques agricoles plus respectueuses de l'environnement est incontournable aujourd'hui pour assurer une meilleure résilience du système agricole face au dérèglement climatique et renforcer notre souveraineté alimentaire", insiste Carine Barbier, en rappelant que le monde de l’élevage est déjà en crise. "Mais pour cela, il faut un plus fort soutien de l'Union européenne. Il faut assurer la pérennité des revenus le temps de cette transition."

"Aujourd'hui, nous faisons beaucoup de diagnostics et de constats sur les problèmes liés à l'élevage, mais on peine à démocratiser de vraies méthodes d'adaptation", abonde l’éleveur Emmanuel Bernard. "Et la raison à cela est avant tout financière. Si la sphère politique suivait, si nous avions un vrai accompagnement, nous serions prêts à relever tous les défis."

"Sans cela, le risque est que nous devenions moins compétitifs face à d'autres pays, et que cela incite finalement à importer", insiste-t-il. "Ce ne serait bon ni pour nous, ni pour le climat."

Une révolution dans l'assiette

Mais pour Carine Barbier, un véritable changement de production ne peut cependant pas avoir lieu sans les consommateurs. "Au-delà de tout ça, nous devons réduire notre consommation de viande. C'est cela qui incitera vraiment les éleveurs à la transition", continue l'auteure d'une étude publiée en octobre 2022 établissant plusieurs scénarios pour une alimentation neutre en carbone d'ici 2050.

En plus des aspects purement écologiques, elle met aussi en avant des arguments nutritionnels. "Nous consommons de toute façon trop de protéines, environ 80 % de plus que ce dont on a besoin", poursuit la spécialiste. Alors que les risques cardio-vasculaires liés à la surconsommation de viande sont régulièrement mis en avant. En 2019, une commission formée par la revue médicale The Lancet avait estimé que les Européens devraient réduire leur consommation de viande rouge de 77 % pour respecter les limites planétaires et leur santé, tout en doublant celle de fruits, légumes, noix et légumineuses. "Déjà diminuer notre consommation pour être plus proches de nos besoins réels réduira siginificativement l'impact carbone de notre assiette."

"Si on suit les scénarios les plus sobres, il faut diviser notre consommation de viande par trois et nos produits laitiers par deux", explique-t-elle. "En aucun cas, il est envisagé de supprimer totalement la viande pour l'ensemble de la population. Il s'agit de faire évoluer notre alimentation et les pratiques d'élevage pour atteindre la neutralité carbone."

Privilégier les alternatives végétales

Et pour amorcer ces changements d'habitudes alimentaires et diminuer progressivement la part de viande dans les assiettes, les alternatives végétales sont nombreuses. La première, et la plus évidente, est de se tourner vers davantage de céréales et de légumineuses riches en protéines, comme les lentilles ou les pois chiches.

En parallèle, depuis quelques années, de nombreux produits végétaux destinés à se substituer à la viande se sont multipliés en tête de gondole des supermarchés. Parmi eux, les "steaks végétaux", "faux lardons", "aiguillettes végétales" à base de pois, de tofu ou de soja venant imiter le goût et la texture du bœuf ou du poulet. "Aujourd'hui, toutes ces options imitent vraiment bien la viande et peuvent être un bon moyen pour aider à changer ses habitudes", salue Tom Bry-Chevalier, doctorant spécialiste des viandes alternatives à l’université de Lorraine.

"D'autant plus que nous savons aujourd'hui que ces options ont des impacts bien moindres sur le climat que la viande", insiste-t-il. Selon une récente étude, ces substituts végétaux sont dix fois moins émetteurs que les viandes de bœuf. C'est même 25 fois moins pour le tofu.

En juillet 2022, un rapport du cabinet de conseil en stratégie Boston Consulting Group estimait ainsi que "les investissements dans les alternatives végétales à la viande" seraient "bien plus efficaces pour réduire les émissions de gaz à effet de serre que les autres investissements verts". "Chaque euro investi dans ces produits aurait trois fois plus d’impact que s’il était placé dans l’amélioration énergétique des bâtiments et onze fois plus que dans la fabrication de voitures électriques", peut-on lire.

"Une autre alternative pourrait être le développement de la viande cultivée en laboratoire, produite directement de cellules animales", poursuit Tom Bry-Chevalier. Si cette industrie connaît une forte croissance, avec des dizaines de start-up essaimant dans le monde, le projet reste pour le moment majoritairement cantonné aux laboratoires.

"Et cette option a plusieurs limites. D'abord, la viande cultivée est plutôt coûteuse en émissions de gaz à effet de serre si le mix énergétique utilisé pour sa production n'est pas décarboné", détaille le doctorant. "Mais surtout, nous sommes encore loin d'une commercialisation à grande échelle. Or, la question climatique est une urgence. On ne peut pas attendre que la viande cultivée en laboratoire se développe pour changer nos habitudes."

Pour Carine Barbier, "steaks végétaux" et viande cultivée en laboratoire - si elle venait à se développer - doivent surtout être vus comme des outils de transition. "Nous avons déjà tous les aliments nécessaires pour nos apports en protéines grâce à des végétaux bruts", insiste-t-elle. "Proposons des plats végétariens appétissants dans les lieux de restauration collective, proposons d'y choisir sa portion de viande… Cela peut vraiment faire la différence."