Au printemps 1982, l'archipel des Malouines, ou Falklands comme l'appelle le Royaume-Uni, se retrouve au cœur d'un conflit armé qui dure dix semaines avec l'Argentine. Quatre décennies plus tard, la défaite de Buenos Aires contre les Britanniques reste une plaie béante pour la nation sud-américaine. Pour plus de huit Argentins sur dix, leur gouvernement doit continuer à réclamer la souveraineté sur ces îles du sud de l'Atlantique. Reportage d’Éléonore Vanel, Nicolas Flon et Flavian Charuel.

À 400 kilomètres des côtes argentines, dans l'océan Atlantique, les îles Malouines ont connu plusieurs vagues de colonisation avant d'être définitivement considérées comme un "territoire britannique d'outre-mer" en 1833. Mais l’Argentine, toute proche, revendique les îles depuis son indépendance en 1816. Au printemps 1982, Leopoldo Galtieri, chef de la junte au pouvoir en Argentine à l’époque, décide de "récupérer" son territoire et commande à ses troupes d’envahir les îles Malouines.

L'archipel tombe en quelques heures. Pour reprendre ces îles, que le Royaume-Uni comme îles Falklands, la Première ministre britannique, Margaret Thatcher, décide d’envoyer immédiatement sa marine à plus de 12 000 kilomètres de Londres. Le conflit dure dix semaines, tuant 649 militaires argentins, 255 militaires britanniques et trois insulaires. Il se termine le 14 juin 1982 par la reddition des troupes argentines. Depuis, les relations diplomatiques entre Buenos Aires et Londres ont été rétablies en 1990. Mais la position des deux pays sur les Malouines n’a pas changé.

Un musée Malouines à Buenos Aires

Malgré cette défaite militaire de 1982, le temps ne semble pas avoir de prise sur l’attachement des Argentins aux îles Malouines. La Constitution argentine de 1994 elle-même est sans ambiguïté : "la récupération desdits territoires et le plein exercice de la souveraineté (...) constituent un objectif permanent et inaliénable du peuple argentin". On retrouve ainsi les Malouines partout dans le pays, omniprésentes, sur des peintures murales, des panneaux de signalisation routière ou encore sur le billet de 50 pesos.

Le musée Malouines, à Buenos Aires, est même consacré à cette revendication. Il est visité chaque jour par plus de 1 000 élèves, qui y apprennent les raisons selon lesquelles ces îles seraient bien argentines. "Le plus important, c’est que tous les élèves sachent les arguments pour défendre notre souveraineté. Quand les Anglais ont usurpé les îles le 3 janvier 1833, ils ont expulsé par la force la population et les autorités argentines qui s’y trouvaient. Mais nous étions bien là avant eux", explique la guide Silvina Gutérrez.

Trente ans d’exil pour guérir de la guerre

Martín Otaño avait 18 ans quand il a été envoyé combattre aux Malouines. Comme lui, sept combattants sur dix étaient de jeunes conscrits de moins de 20 ans. À son retour, il souffre de stress post-traumatique et tombe dans la drogue. "Le retour a été traumatisant, car on nous a ramenés cachés, de nuit. Comme on avait perdu la guerre, on était comme une honte. Ça a presque été plus douloureux que tout ce que j’avais vécu pendant les deux mois et demi de la guerre. Alors, j'ai enfermé tout ce qui s’est passé et je n’ai plus jamais parlé de ça avec personne. J’imagine qu’une assistance psychologique m'aurait aidé, mais je ne l’ai jamais eue et je ne l’ai jamais demandée parce que je ne voulais pas parler de tout ça. J’avais peur que ça rouvre des blessures que je pensais refermées. Alors qu’elles n’étaient pas refermées du tout." Faute d’accompagnement, plus de 400 soldats argentins se sont suicidés dans les mois qui ont suivi le retour de la guerre.

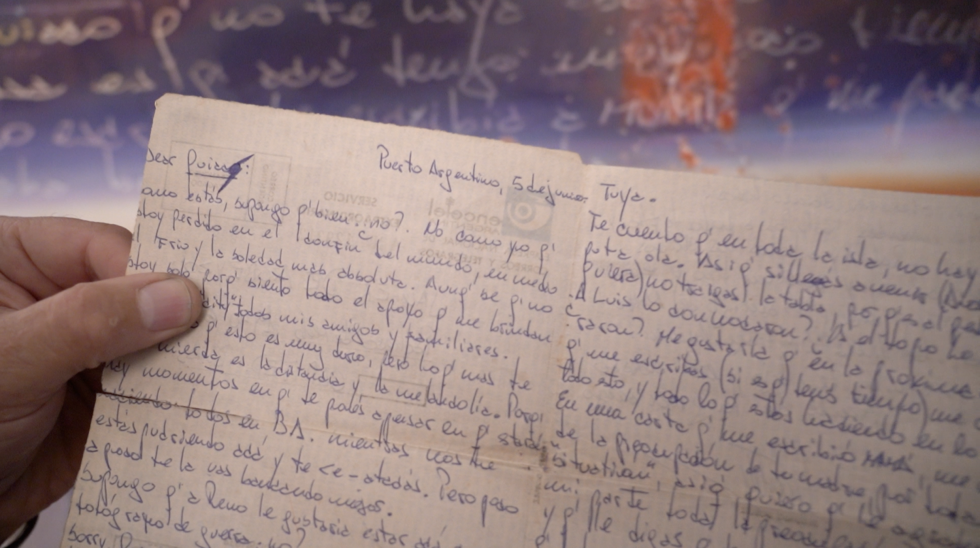

Martín a, lui, quitté le pays et s’est exilé en Espagne pendant près de 30 ans pour guérir. C'est lorsque son ami d’enfance, Javier de Aubeyzon, le recontacte que Martín décide de rentrer à Buenos Aires. Javier a retrouvé une lettre que le jeune soldat lui avait envoyée depuis le champ de bataille. Javier, qui est aujourd'hui peintre, souhaite la transposer en une grande peinture : "ce qui est surprenant dans cette lettre, c’est la manière dont Martín écrit. Il n’avait que 18 ans à l’époque et on sent la situation extrême dans laquelle il est. Il écrit : 'Je t'écris perdu aux confins du monde, au milieu du froid et de la solitude la plus absolue'. La cadence de cette phrase !"

Javier n'a pas été tiré au sort par l'armée en 1982 et n’a donc pas dû combattre sur l’archipel. Mais comme tous les Argentins, il n’ignore pas la place centrale de ces îles en Argentine. "La cause des Malouines est ancrée au plus profond de ce pays, sans aucun doute", estime-t-il. "D'ailleurs, malgré le fossé politique très important, les deux bords politiques du pays se mettent d’accord sur une seule thématique : la souveraineté sur les îles Malouines. C'est devenu au fil du temps quelque chose de presque sacré."

Une population locale attachée au Royaume-Uni

Graciela Cabrera a, elle, perdu pendant la guerre son mari pilote, Luciano Guadagnini. Il est décédé lors de l’attaque de la frégate anglaise Antelope, le 23 mai 1982. Elle assiste, 40 ans plus tard, à une cérémonie d’hommage dans la province de Cordoba. "Je suis fière qu’il y ait encore des gens qui mobilisent ces souvenirs et les maintiennent vivants, qu’on se souvienne des héros qui sont morts et aussi de ceux qui sont revenus. Il faut maintenir en vie ce feu, celui de la réclamation de notre souveraineté, qu’elle soit historique, géographique, politique et sociale. Ces îles sont à nous, elles font partie de nos terres. Un jour, peut-être diplomatiquement, le drapeau argentin pourra flotter de nouveau sur les Malouines." Andra Guadagnini, la fille de Graciela et Luciano, avait un an, quand son père est décédé aux Malouines : "je me sens fière de porter le nom de mon père."

Selon un sondage de 2021, plus de huit Argentins sur dix souhaitent que leur gouvernement continue à réclamer la souveraineté des îles.

Mais sur l’archipel en question, le sentiment britannique est très fort. En 2013, un référendum y a été organisé pour demander aux habitants s’ils souhaitaient rester attachés au Royaume-Uni : 99,8 % des participants ont voté oui. Leona Roberts en fait partie. Sa famille est arrivée sur l’archipel en 1841, elle représente la sixième génération. "Ce qui est difficile pour nous, c’est que l’Argentine refuse complètement de nous prendre en compte", explique-t-elle. "Ils nous accusent d’être des colons, ce qui est absurde. Il n’y avait pratiquement rien quand mes ancêtres sont arrivés ici. On a construit ce pays. Donc nous dire qu’on n’existe pas, que moi et mes enfants n’avons pas le droit à l’auto-détermination, je trouve ça offensant et très énervant. La communauté internationale ne semble pas écouter notre voix. On est si peu, 3 000 habitants, comparé aux 40 millions d’Argentins…"

Eric Goss était responsable de la colonie de Goose Green sur l’archipel. Pendant la guerre, plus d’une centaine d’habitants avaient été retenus en otage par les Argentins dans le bâtiment central du village. Ces souvenirs traumatisants ne l’ont jamais quitté en quarante ans : "Je n’ai jamais pardonné et je ne le ferai jamais. J’ai été deux fois aux Nations unies, j’y ai rencontré des Argentins et je leur ai dit que jamais je ne serrerai la main d’un Argentin tant qu’ils n’auront pas renoncé aux Falklands."