Alors que la pandémie s’accélère en France, le premier ministre, Jean Castex, souhaite miser sur une approche régionalisée. "L'essentiel des mesures ne doivent pas se décider depuis Paris", a-t-il affirmé vendredi, laissant le soin aux préfets, dans les 42 départements classés rouges, de mettre en place des mesures supplémentaires. Une stratégie bien différente donc, de celle adoptée avant le confinement. Décryptage avec Jan-Cédric Hansen, médecin, membre de la Société française de médecine de catastrophe.

Lors de son allocution du 11 septembre, le Premier ministre a dressé un constat inquiétant de l’évolution de la crise sanitaire avec une "dégradation manifeste" de la situation due à un nombre croissant de contaminations et d’hospitalisations. Pour autant Jean Castex n’a pas imposé de nouvelles mesures nationales.

Avec 42 départements en zone rouge, le gouvernement mise plutôt sur l’autonomie des autorités régionales pour faire face à la deuxième vague de Covid-19, une stratégie bien différente de celle qui avait conduit, en mars 2020, au confinement généralisé.

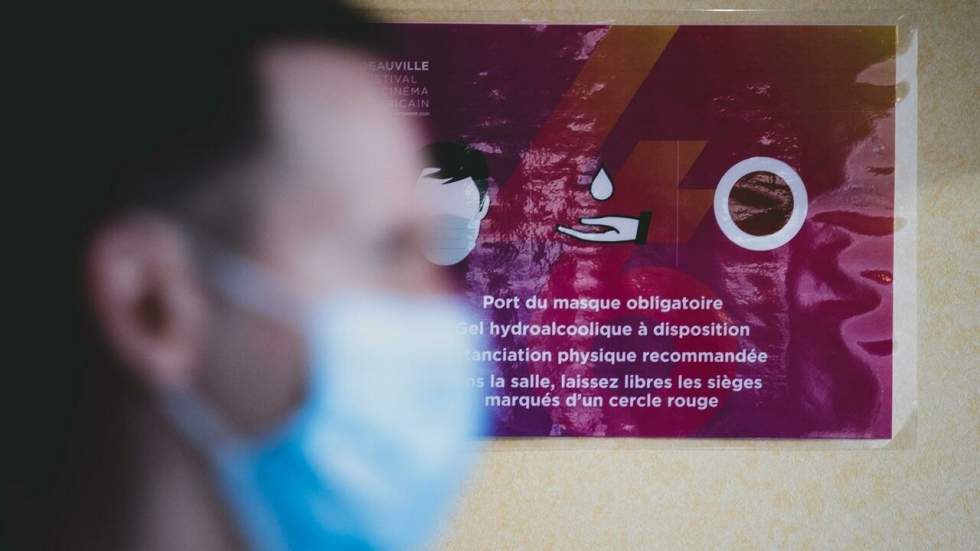

Pour le 1er ministre, c’est maintenant aux "autorités sanitaires et aux élus locaux de déclencher des mesures supplémentaires de réduction des risques, notamment sur le port du masque, les rassemblements sur l'espace public, les grands événements ou les horaires d'ouverture de certains commerces".

Jan-Cédric Hansen, médecin, membre de la Société française de médecine de catastrophe, estime que cette approche est nécessaire et peut contribuer à combler "une déconnexion entre les mesures [nationales, NDLR] et la réalité du terrain". Explications.

France 24 : Peut-on parler d’un changement d’approche du gouvernement vers une gestion plus localisées ?

Jan-Cédric Hansen : Jusqu’ici la gestion de la crise par l’État était très verticale et on sent aujourd’hui une volonté d’aborder les problématiques localement. On voit bien que la priorité du gouvernement est de continuer à faire avancer le pays en protégeant les citoyens, mais en acceptant qu’un risque existe pour les plus faibles. Il y a bien sûr l’aspect économique qui est primordial, mais ne peut être le seul baromètre de la prise de décisions politiques, sous peine de courir à la catastrophe, comme on l’a observé aux États Unis.

Enfin, en parallèle, Il y a eu une prise de conscience des effets néfastes du confinement qui, même si il constitue la méthode la plus efficace pour lutter contre le virus, impacte lourdement la vie des citoyens, que ce soit au niveau du lien social ou même du parcours de santé. Dans les Ehpad, certains sont morts des conséquences du confinement, c’est un sujet sérieux qu’il faut prendre en compte.

Les régions sont-elles plus aptes à évaluer et gérer la crise sanitaire ?

Il faut différencier deux aspects bien distincts. La stratégie sanitaire doit être nationale, elle est décidée par le gouvernement et transmise aux autorités locales à travers le pays. En revanche, son application doit être faite en concertation avec les professionnels du terrain. Jusqu’ici, l’approche était très homogène, les agences régionales de santé répercutaient les consignes et il y avait parfois peu de place à la discussion. J’ai été témoin de cette situation où l’ARS a demandé à un Ehpad de tester tous les résidents en une journée pour ensuite isoler les cas positifs. Il y avait deux cents résidents à qui il fallait expliquer l’importance de la démarche, ainsi qu’à leurs proches et les implications pour la suite ; certains allaient devoir être déplacés, or la chambre constitue un lieu de vie dans les Ehpad, contrairement à la chambre d’hôpital. Au final, malgré la pression de l’ARS, le processus a pris une semaine, c’est un bon exemple de la déconnection qui existe entre les mesures et la réalité du terrain. La volonté de donner plus de pouvoir décisionnel aux régions va dans le bon sens, même si à mon sens l’échelle est encore trop large, le préfet doit pouvoir prendre des décisions fortes, très localisées, en fonction de l’analyse épidémiologique de la circulation du virus.

Plus de 700 "clusters" sont actuellement en cours d’investigation sur le territoire selon les autorités sanitaires. Le gouvernement n’a pas annoncé de confinements localisés, mais n’exclut pas cette possibilité. Pensez-vous qu’ils seront nécessaires ?

Comme dit précédemment, je considère que le confinement est le meilleur traitement contre la diffusion de l’épidémie. Mais encore faut-il l’utiliser à bon escient, car si vous avez 10 % de la population contaminée et que vous confinez 100 % des personnes, vous imposez une mesure inutile à 90 % de la population.

Le confinement localisé permet d’isoler des zones très ciblées où le virus circule beaucoup, de repérer les porteurs rapidement et d’appliquer les mesures. Nous avons accès à des études sur les flux de population très précises en France. Plutôt que de tester tout le monde, il faut identifier les personnes les plus exposées, c’est-à-dire celles qui se déplacent le plus, et les tester en priorité.

Pendant longtemps, le gouvernement n’a pas voulu envisager l’option du confinement local, il y a eu un gros retard à ce niveau, mais je pense qu’elle va s’imposer. Cette méthode est essentielle, mais il faut bien comprendre qu’elle représente des enjeux logistiques très compliqués et divers. Car si l’on identifie une entreprise comme cluster par exemple, doit-on empêcher les employés de retourner chez eux ? Les politiques vont devoir arbitrer entre le respect des libertés individuelles et la nécessité de contenir l’épidémie. La question du maintien des services fondamentaux va également se poser, car si une usine de traitement d’eau potable est identifiée comme un foyer de contagion, il ne sera pas possible de la fermer. Toutes ces problématiques ne peuvent répondre à des directives nationales et doivent être appréhendée à travers la concertation, au cas par cas.