Sur la toile, un nouveau genre de collectionneurs s’arrache les biens ou les créations artistiques de tueurs en série. Baptisé murderabilia, ce phénomène controversé connaît un succès international et bénéficie d'un flou juridique.

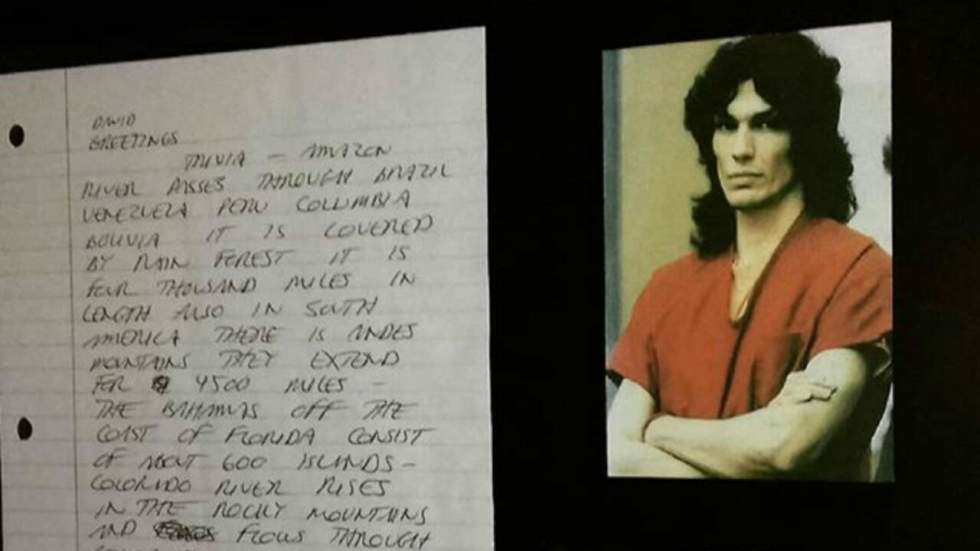

Cheveux de Charles Manson, autoportrait peint par John Wayne Gacy, fiche de police de Richard Ramirez… Il ne s’agit pas des pièces à conviction d’une affaire judiciaire en cours mais d’objets à vendre sur Internet. Murder Auction, Artem Mortis, Serial Killers Ink… Il suffit de taper "murderabilia" sur Internet pour qu’une poignée de sites spécialisés fassent leur apparition.

Certains amateurs sont prêts à débourser des centaines, voire des milliers d'euros pour acquérir ces reliques, particulièrement aux États-Unis. Le murderabilia, contraction de "memorabilia" (souvenir, en latin) et "murder" (meurtre, en anglais), est une pratique consistant à collectionner les objets liés de près ou de loin aux tueurs en série. À l’heure où les documentaires et autres fictions retraçant les vies de meurtriers inondent nos écrans et fascinent les spectateurs, certains vont jusqu'à vouer un culte à ces figures du crime.

Dutroux, Heaulme et Ramirez pour interlocuteurs

"J’ai porté mon attention sur les tueurs en série en particulier, car ils sont pour moi la plus authentique et la plus extrême incarnation de ce qui personnifie la décadence de notre propre espèce", explique à France 24 David Brocourt, artiste et auteur. Depuis neuf ans, ce Français d’une trentaine d’années collectionne les "murderabilia" et les recense sur son site Internet.

"Je suis autant intéressé par l’aspect artistique des œuvres, pratiquant moi-même le dessin, que par leur dimension psychologique, explique David Brocourt. Majoritairement, il faut bien l’avouer, peu d’œuvres présentent un intérêt artistique. Mais certains détenus ont beaucoup de talent, et on ne peut que déplorer qu’ils n’aient pas exprimé leurs tourments à travers la peinture ou le dessin plutôt qu’en commettant des crimes sanglants."

Depuis le début des années 2000, la vente en ligne d’objets créés ou détenus par des serials killer va bon train, et alimente les collections de fans du monde entier. Dans celle de David Brocourt, pas de pièce maîtresse. "Toute création est unique et raconte quelque chose de différent selon la personne qui l'a produite, c’est ce qui en fait tout l’intérêt", raconte le collectionneur français. "Chaque œuvre a été créée dans l’ombre et l’exiguïté d’une cellule, avec les moyens du bord et selon des méthodes personnelles. Parfois, c’est avec du papier de récupération, des documents administratifs des prisons ou sur les menus semestriels de la cantine, du carton de boîtes d’emballage alimentaire et encore, d’autres fois, sur du vrai papier à dessin ou des cartons entoilés."

Un moyen donc, de se rapprocher, presque s’immiscer dans la psyché des criminels. À force de trouvailles, le Français commence à connaître les profils artistiques de chacun. "Le tueur en série Keith Hunter Jesperson a un talent certain avec ses dessins au pastel, tout comme Danny Rolling qui exprimait ses turpitudes intérieures au travers d’œuvres complexes réalisées dans un style figuratif. J’aime beaucoup la finesse du trait des dessins de Gary Ray Bowles. En revanche, les coloriages enfantins de Hadden Clark présentent peu d’intérêt d’un point de vue qualitatif, ils sont l’expression de ses penchants sexuels profondément déviants. Le tueur cannibale suédois Isakin Jonsson a quant à lui beaucoup de talent : il peint, il dessine et fabrique des masques avec des matériaux de récupération, c’est un vrai travail de plasticien".

Dessins, photos de détenus dans leurs cellules, mais aussi lettres échangées avec Marc Dutroux, Francis Heaulme ou encore Richard Ramirez – tueur en série de femmes ayant sévi dans les années 1980 –, le "cabinet de curiosité" de David Brocourt est diversifié, mais pas toujours au goût de tout le monde. "Un jour, j’ai reçu une convocation de la gendarmerie m'invitant à me présenter dans leurs locaux", raconte David Brocourt. "Ceci pour en savoir plus sur moi et mon intérêt pour les tueurs en série. Conscient des inquiétudes que pouvaient générer un tel intérêt, j'étais néanmoins au fait de mes droits et du caractère légal de mes correspondances. Je fus interrogé durant quatre heures et mis en garde sur le fait qu'une telle activité pouvait être dangereuse pour ma sécurité. Les gendarmes effectuèrent des photocopies de lettres de chacun de mes correspondants qui, à l'époque, étaient au nombre de huit." David Brocourt a aussi fait face à d’autres critiques. "En général, leur répulsion était autour du business immoral et malsain qui en découle. En revanche, deux collectionneurs qui s’échangent, dans un cadre strictement privé, une relique ou une œuvre produite par un criminel ne font de mal à personne", selon lui. Un point de vue qui ne fait pas l’unanimité.

"Une différence entre passion et obsession"

Comme David Brocourt, Stéphane Bourgoin, écrivain et grand connaisseur des tueurs en série, affirme posséder une "immense collection de 'murderabilia'". Tous ces objets lui ont été "offerts par les tueurs en série", qu’il côtoie dans le cadre de son métier. "Jamais je n’en ferai le commerce, ou en achèterait, par respect pour les familles des victimes ou les victimes survivantes elles-mêmes. C’est se faire de l’argent sur le dos de la douleur", affirme-t-il. Selon Stéphane Bourgoin, "il y a une différence entre être passionné par le phénomène et avoir une obsession malsaine". Cependant, le phénomène reste encore minoritaire en France.

Aux États-Unis, en revanche, les passionnés sont bien plus nombreux et le "murderabilia" un secteur juteux. À tel point que certains ont choisi de dédier leur vie à combattre ce phénomène. C’est le cas d’Andy Kahan, directeur du service d’aide aux victimes de l’association internationale Crime Stoppers. "À l’automne 1999, j’ai lu dans un article qu’un tueur en série s’était vu retirer son matériel après que la prison a découvert qu’il vendait ses toiles via eBay", explique à France 24 cet ancien employé du bureau du maire de Houston. "Je suis donc allé voir sur Internet si d’autres criminels vendaient des choses, et j’ai été mortifié par le nombre de ventes d’objets. J’ai contacté eBay, qui m’a répondu qu’ils n’étaient pas la police des mœurs". Il décide alors d’accompagner les victimes et les familles de victimes dans ce combat. "Les gens sont fascinés par le macabre, le côté sombre de l’homme. Toute une industrie repose sur un seul mot : meurtre. La limite à ne pas franchir, c’est se procurer des objets dans le seul but de les revendre pour le profit. Je peux vous garantir que pour les familles de victimes ou les victimes survivantes, voir un vendeur se procurer des biens de la personne responsable de votre peine est nauséeux. Je sais que nous vivons dans une société capitaliste, mais il ne devrait pas être possible de se faire de l’argent sur le dos de viols ou de meurtres".

Un flou juridique favorable au phénomène

Depuis les années 1980, la mise en place de la loi Son of Sam est censée empêcher les tueurs en série de tirer un quelconque profit financier de leurs crimes. "Mais cette loi est seulement appliquée dans certains États des États-Unis", précise à France 24 Stéphane Bourgoin. Et, comme dans le cas des sites Murderauction ou Artem Mortis, ce ne sont pas les tueurs en série qui profitent directement de la vente de leurs biens, mais des tierces personnes. Stéphane Bourgoin se souvient qu’avant même les sites de murderabilia, "un entrepreneur de pompes funèbres proposait à des particuliers, via les petites annonces, d’envoyer la photo de leur choix, afin que le serial killer américain aussi connu sous le nom de 'clown tueur', John Wayne Gacy, en fasse un portrait. L’entrepreneur se chargeait de faire le lien entre les deux parties et de la vente de l’œuvre".

Pour certains, comme Eric Holler, créateur du site de murderabilia Serial Killers Ink, la vente d’objets a commencé "par accident". "J’ai commencé à écrire à des tueurs en série, et ils m’ont envoyé des dessins et autres objets. J’ai commencé à faire la liste de ce que je possédais sur eBay et je me suis rendu compte que ça se vendait très bien." Si au départ l’Américain souhaitait seulement écrire un livre sur ses correspondances avec les détenus, il s’est rapidement rendu compte du potentiel mercantile de ses trouvailles. Vingt ans plus tard, il continue à vendre ses objets sur son propre site Internet.

"Les gens pensent que l’on est protégé par la loi Son of Sam, mais dès 1991, elle a été jugée comme étant anticonstitutionnelle par la Cour Suprême, car elle serait contraire au principe de liberté d’expression", souligne Andy Kahan, directeur du service d’aide aux victimes de l’association internationale Crime Stoppers. Un flou juridique qui permet au phénomène d’exister, et de n’être réprimé qu’au cas par cas.

"Lorsque Guy Georges a écrit son autobiographie et a commencé à démarcher des éditeurs, j’ai averti les associations de victimes pour que l’on fasse barrage", raconte Stéphane Bourgoin. "Et ça a marché." Mais les vendeurs répliquent en invoquant la liberté d’expression, ou en s’appuyant sur le système capitaliste. "Pour eux, s’ils vendent c’est pour répondre à une demande, et donc à un marché", déplore Andy Kahan. "Quand j’interviens en conférences, je demande toujours si quelqu’un sait qui est Ted Bundy, qui est John Wayne Gacy. La réponse est unanime : tout le monde les connaît, car ils ont fait l’objet de séries ou de films", admet Andy Kahan. "Mais pouvez-vous nommer au moins l’une de leurs victimes ? Non. Car ce ne sont pas elles, les stars de l’histoire."