Premier artiste noir en France, Rafael Padilla alias "Chocolat" a été longtemps oublié. Objet d’un film, d’une exposition, d’une pièce et d’un livre, ce clown et danseur, né esclave et adulé à la Belle époque, retrouve le haut de l’affiche.

Rafael "tout court" est né esclave à Cuba et il est mort dans l’oubli en France, à peine 50 ans plus tard, en 1917. Mais de son vivant, cet homme au destin hors du commun a connu la gloire : bien avant Joséphine Baker, il fut le premier artiste noir en France, célébré par le Tout Paris et adulé par la presse sous le nom de "Chocolat".

Oublié du monde du spectacle, il aura fallu presque 100 ans pour le remettre sur le devant de la scène. En 2016, l’artiste est de toutes les affiches : celle du film de Roschdy Zem, "Chocolat", interprété par Omar Sy, qui sort en salle le 3 février, de l’exposition "On l’appelait Chocolat" à la maison des Métallos à Paris et de la pièce de théâtre "Le Blues de Chocolat" de Gérard Noiriel, historien qui lui consacre également un ouvrage, "Chocolat, la véritable histoire d’un homme sans nom", publié en janvier chez Bayard.

Esclave à Cuba, homme libre en Europe

Le petit Rafael nait à La Havane, aux environs de 1868. Il est le fils d’un couple d’esclaves africains déportés à Cuba, où il vit jusqu’à ses dix ans avant d’être vendu à un marchand espagnol qui l’emmène à Bilbao. Paradoxalement, c’est la liberté qui attend Rafael en Espagne : d’après le droit international, un esclave arrivant sur le sol européen devenait automatiquement libre.

>> Sur France 24 : Quinze ans sur une île déserte : l'histoire oubliée des esclaves de Tromelin

À 14 ans, Rafael, qui n'a jamais obtenu d'émancipation légale, s’enfuit de la ferme de Bilbao où il était resté travailler pour commencer une vie vagabonde. Il n’a pour seul bagage que les gestes appris lorsqu’il était enfant en regardant les esclaves noirs qui dansaient sur le port de La Havane. Un jour, alors qu’il danse dans un bar, il est repéré par un célèbre clown anglais, Tony Grice, qui l’embauche comme domestique sur sa tournée. C’est ainsi que Rafael se retrouve à Paris en 1886.

Il est l’objet de toutes les curiosités dans la capitale où ne vivent pas plus d’une centaine de Noirs à la fin du XIXe siècle. Quelques entrepreneurs de spectacle exploitent la curiosité du public en exhibant des "sauvages" aux Folies Bergères ou au jardin d’acclimatation. Rafael n’échappe pas aux moqueries, mais rapidement, il transforme son "handicap" en atout.

Entre répulsion et fascination

Tony Grice joue au Nouveau Cirque, l’un des lieux select de la capitale où se bouscule jusqu’à 3 000 spectateurs par soir, autant de bourgeois et galants parisiens. Chargé d’apporter sur scène les instruments au maître blanc, Rafael en profite pour faire rire le public par ses mimiques et ses danses. "Le sentiment d’étrangeté qu’il véhicule entraîne à la fois un sentiment de répulsion et de fascination de la part du public. La couleur de sa peau [...] devient un atout, comme sa gestuelle simiesque, 'primitive' par opposition aux comportements 'civilisés' des Français", écrit dans un communiqué Gérard Noiriel.

>> Sur France 24 : Le jardin tropical de Paris, mémoire oubliée des soldats coloniaux

En 1888, Rafael triomphe dans un numéro conçu sur mesure : "La Noce de Chocolat". Dès lors, il est rebaptisé "Chocolat". "À cette époque, tous les Noirs sont appelés Chocolat ou Bamboula, ce nom était une insulte et celui d'un stigmate", explique à France 24 Gérard Noiriel. Mais l'artiste en fait son affaire, désormais il est adulé.

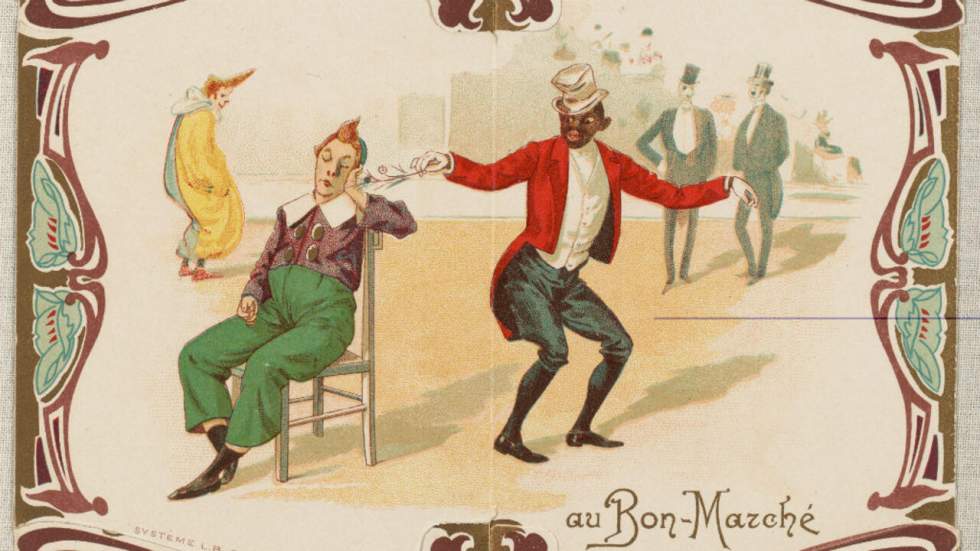

À la fois clown, danseur, chanteur, il devient le roi des nuits parisiennes, asseyant une notoriété qui va durer plus de 20 ans. La presse est dithyrambique : "Chocolat est roi, Chocolat est maître, vive Chocolat !", "Pas de bonne soirée sans Chocolat", titre-elle à plusieurs reprises. Peint par Toulouse-Lautrec et filmé par les frères Lumière, il inspire également les écrivains, les publicitaires, les fabricants de jouets et de marionnettes.

Par la suite, c'est son duo avec le clown britannique George Foottit, entre 1895 et 1902, qui le porte aux nues. Les deux compères forment un couple artistique qui marquera l’histoire circassienne associant, pour la première fois, le Clown blanc et l’Auguste noir. Ils incarnent la domination coloniale : dans leurs saynètes, toujours en rapport avec l’actualité, Chocolat est cantonné au personnage de souffre-douleur naïf, qui se fait avoir par le clown blanc. Le public adore.

"Dommage collatéral" de l’affaire Drefus

Mais en 1905, l’équipe qui reprend le Nouveau Cirque ne renouvelle pas le spectacle de Chocolat et de Foottit. Selon l’historien Gérard Noiriel, il y a deux principales raisons à cela : l’affaire Dreyfus et la désaffection du public.

Avec l’affaire Dreyfus, qui divisa profondément la société française entre 1898 et 1906, "l’inconscient collectif - qui auparavant ne considérait pas les Noirs comme des personnes réelles - évolue, donnant naissance à toute une politisation des questions raciales […] Le mouvement dreyfusard est amené à s’interroger sur la question raciale en général ainsi que sur l’image de la France, pays des droits de l’Homme. Le duo de Foottit et Chocolat, stéréotype du Noir stupide frappé par les Blancs, passe donc de plus en plus mal", poursuit l’historien.

Parallèlement, la mode change et la scène artistique évolue. Aux numéros de cirque de Chocolat et Foottit, le public préfère le music-hall, qui fait son apparition dans les cabarets parisiens, ou les combats de boxes où excellent nombre de boxeurs noirs américains. Passé de mode, Chocolat ne parvient pas à renouer avec la gloire. Il tente sans succès le théâtre et le cirque ambulant avant d’aller jouer pour les enfants malades dans les hôpitaux de Paris, devenant sans le savoir l’instigateur de la thérapie par le rire.

En 1917, il est engagé pour une tournée par la troupe de cirque ambulant du Raincy. Le soir du 3 novembre, il joue pour la dernière fois sous un chapiteau planté à Bordeaux et, malade, meurt la nuit suivante à l’hôpital. Son corps est jeté le 5 novembre dans la fosse commune réservée aux indigents dans le cimetière protestant de Bordeaux. À défaut de pouvoir enregistrer une identité légale dans son registre d'état civil, le fonctionnaire de la mairie de Bordeaux lui invente un patronyme : Rafael Padilla.

Aujourd’hui, Chocolat - né Rafael "tout court" et mort "Padilla" - retrouve un nom et une reconnaissance. Deux plaques en son honneur ont été inaugurées en janvier : l'une dans le cimetière de Bordeaux et l'autre au 251 rue Saint-Honoré, à Paris, à l'ancien emplacement du Nouveau Cirque, en présence d'Anne Hidalgo, maire de Paris. Le prochain combat de Gérard Noiriel est de faire inscrire son nom - Rafael Padilla, profession clown - dans le dictionnaire des noms propres.