Une dizaine de photojournalistes ont affiché la nuit du 1er mai à Paris leurs reportages aux quatre coins du monde. L’opération, relayée sur les réseaux sociaux, a un nom : #dysturb, et elle vise à réveiller les consciences.

La pluie n’a jamais empêché de fumer. Derniers résistants au vapotage, des oiseaux de nuit sifflent du Bordeaux en faisant des ronds de fumée sous la terrasse abritée du très branché Jeannou dans le Marais, à Paris. On drague, on parle fort, on rit. Les joues rosies par une ivresse montante, on voit à peine le ballet nocturne, qui est en train de s’opérer à quelques mètres à peine.

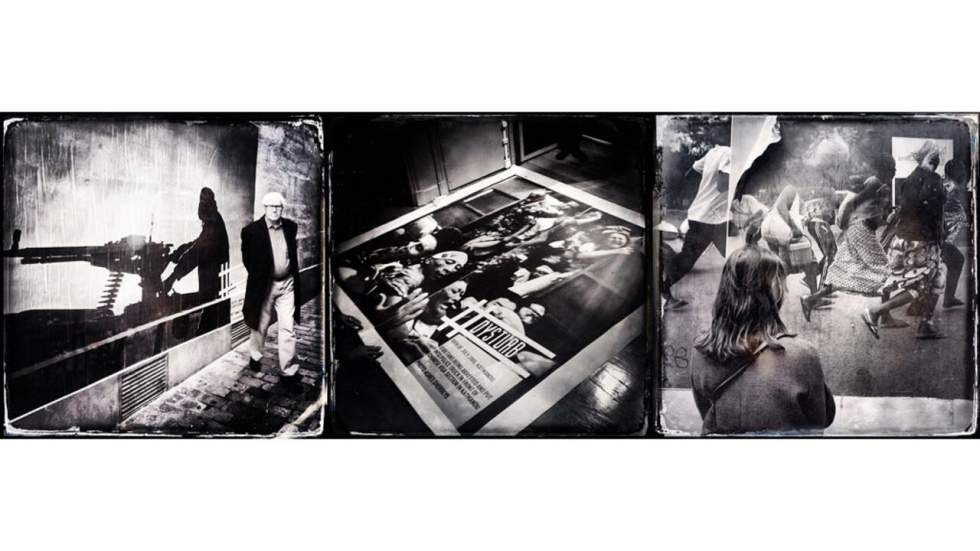

Une petite dizaine de silhouettes enveloppées dans la nuit s’activent sur la bucolique place Roger-Verlomme du 3e arrondissement : danse d’équilibriste sur un escabeau, balais à bout de bras, sceau en bandoulière, des ombres casquées collent des lais de papier sur les murs de Paris. Morceau par morceau, une photo prend vie sous l’œil soudain moins aviné des noctambules, happés par le regard perçant du manifestant tunisien qui s’est matérialisé sur le mur, en face d’eux. L’un des afficheurs relève sa casquette : c’est Capucine Bailly, l’auteur du cliché pris en 2011 pendant la révolution tunisienne. Elle lève les yeux sur sa photo qu’elle n’a jamais vue exposée en si grand format, pose rapidement devant son œuvre et déjà ils remballent. Le s ombres se volatilisent dans la nuit pour réveiller d’autres façades embourgeoisées.

Ces colleurs nocturnes ne se cachent pourtant pas. Au contraire. Ils cherchent à se faire connaître et relayent l’opération sur les réseaux sociaux sous le hasthag #dysturb . En Français : perturber, déranger, troubler... Ou plus effrontément dans la bouche de Pierre Terdjman, photojournaliste à l’origine du projet : "en mettre plein la gueule". "L’idée, c’est d’interpeller le public parce que les gens ne veulent pas savoir ce qu’il se passe dans le monde alors on leur impose des images qu’ils ne vont pas chercher par eux-mêmes. On veut faire passer un message. En fait, on fait du service public !", explique-t-il.

En rentrant de Centrafrique il y a deux mois, Pierre Terdjman a publié comme d’habitude son reportage dans la presse. Comme d’habitude, l’impact est resté faible. Biberonnés au hip-hop et au street art, le trentenaire se tourne alors instinctivement vers la rue : "Dans les années 70, les artistes se servaient de la rue pour dénoncer la guerre au Vietnam. J’ai voulu faire pareil." En mars dernier, il fait un premier essai réussi. Il lance alors la machine à plus grande échelle et sollicite sa bande de confrères et amis photojournalistes, une petite famille soudée par les tranchées partagées. Le 1er mai, ils étaient une dizaine de photographes - des plus jeunes aux plus aguerris - à avoir signé les 30 photos à afficher.

"Des histoires qui restent"

Photographe pour l’agence Cosmos, Pierre Terdjman a couvert les printemps arabes, le conflit russo-géorgien, le tremblement de terre en Haïti, ou plus récemment la guerre en Centrafrique. Il a risqué sa vie, souvent, pour rapporter les images qui font l’information ; il a aussi vu des amis mourir, comme Lucas Dolega, tué en Tunisie en 2011 lors des affrontements révolutionnaires. Pour lui et ses confrères, le manque d’intérêt du public et de la presse pour la photo de reportage est difficile à digérer.

"Quand on part en reportage, on rapporte des milliers d’images dont des centaines sont exploitables mais souvent les médias ne nous en prennent qu’une. Le pire, c’est quand on nous prend une photo pour faire de la simple illustration !", explique Benjamin Girette, qui dirige maintenant le projet avec Pierre. Fraîchement rentré d’Ukraine où il a passé une bonne partie de son hiver, ce dernier a affiché sur les murs ses portraits d’activistes pro-européens : "C’est un sujet d’actualité chaude, une histoire en cours qui fait encore la une des journaux. Il est difficile de ne pas en avoir entendu parler alors le public a plus de chance d’être interpellé et de se retourner sur l’image", explique-t-il.

Mais il n’y a pas que l’actualité qui compte pour ces chasseurs d’images ; #dysturb permet aussi de remettre la lumière sur les histoires au long cours dont la presse se lasse. Agnès Dherbeys a par exemple choisi d’afficher deux photos de Tibétains en exil prises au Népal en 2008. "Des photos qui datent mais des histoires qui restent", résume joliment cette photographe aux multiples prix qui a travaillé plus de deux ans sur la question tibétaine. "Cela fait plus de 50 ans que les Tibétains sont en exil, mais on en parle si peu", regrette la photographe. Il suffit maintenant d’aller dans le 11e arrondissement parisien pour une piqûre de rappel.

"Le plus grand réseau social, c’est la rue"

Les causes oubliées retrouvent de la visibilité dans la rue. Mais les photographes aussi, et ils ne s’en cachent pas. "La rue nous donne autant de visibilité voire plus qu’une photo publiée dans "Paris Match" ou dans 'Le Monde'", assure Benjamin Girette. À une époque saturée d’images, acquérir de la visibilité reste une gageure pour ces jeunes photographes qui multiplient les supports et les réseaux de diffusion.

"Un photographe ne peut plus faire l’impasse sur les différents moyens de diffusion, notamment les réseaux sociaux", assure Jérôme Huffer, chef du service photo à "Paris Match". Selon lui, #dysturb – qui couple collage de rue et diffusion simultanée sur les réseaux sociaux – correspond aux nouveaux usages de la photographie. Il permet aussi aux photographes de se réapproprier leurs images. "Dans les années 1980 et 1990, le marché de la photo était dominé par les grandes agences. Les nouveaux medias comme Instagram permettent de redonner sa signature au photographe. La démarche de #dysturb est finalement la déclinaison naturelle de la photo sur les réseaux, car le plus grand réseau social, c’est la rue", explique-t-il.

Dans la rue, les terrasses enfumées chassent les derniers noctambules qui slaloment sur les trottoirs mouillés. Les nuages s’étirent dans le ciel de la capitale ensommeillée mais les ombres casquées poursuivent leur ballet nocturne. Car la pluie n’empêche pas non plus de résister ; résister à l’indifférence, à l’ignorance ou à la crise lancinante de la presse. Et quand le jour se lève à Paris et qu'enfin les afficheurs affichés sont allés se coucher, la bataille de Kiev s’est installée boulevard Beaumarchais, la guerre de Centrafrique a envahi le Marais, des rebelles maliens pointent leurs armes à Saint-Paul et les exilés tibétains rappellent que leur combat continue.