Un an après le début de l'intervention française au Mali, FRANCE 24 revient sur les dates clés qui ont marqué l’opposition entre les troupes françaises et les groupes djihadistes, qui occupaient le nord du pays.

Le 11 janvier 2013, François Hollande lançait l’opération Serval au Mali. Cette intervention de l'armée française avait, à l’époque, pour but de stopper la progression des groupes islamistes. Ces derniers avaient pris le contrôle du nord du pays après le coup d'État de mars 2012 contre le président Amadou Touré .

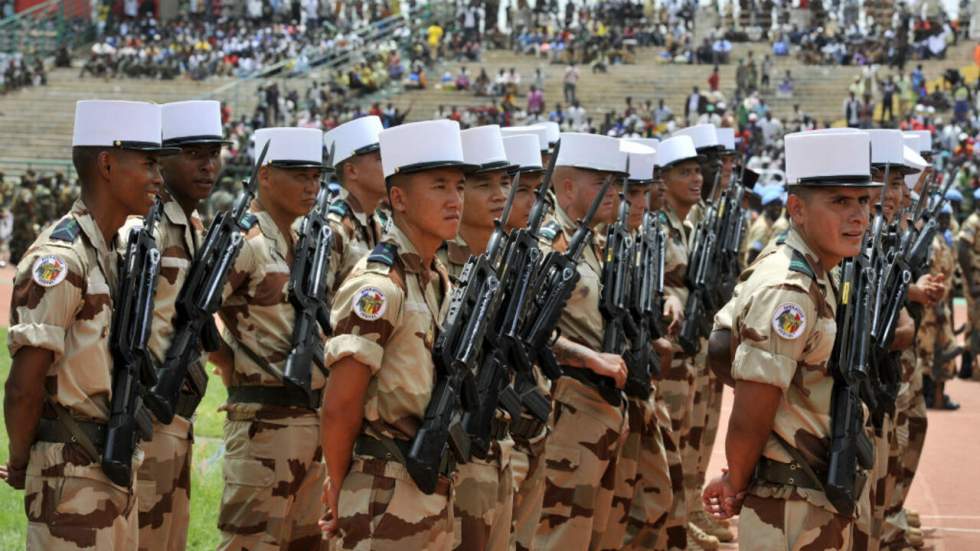

Douze mois plus tard, les troupes françaises et les forces armées locales sont parvenues à repousser et affaiblir ces groupes armés comme Al-Qaïda au Maghreb islamique (Aqmi), Ansar Dine et le Mouvement pour l'unicité et le djihad en Afrique de l'Ouest (Mujao). Mais le Mali reste le théâtre de troubles, notamment dans le Nord.

Dans le pays, où les insurgés islamistes mènent des attentats-suicides depuis plusieurs mois, 2 500 soldats français sont toujours mobilisés. Le contingent deux fois moins important qu’au plus fort de la crise est appelé à se réduire encore puisque, dans les prochains mois, il devrait être réduit à un millier d’hommes.

Retour, en 13 dates, sur les moments clés de l’opération Serval.

• 11 janvier 2013 : La France annonce le lancement de l’opération Serval afin de stopper la progression des islamistes, qui contrôlent le nord du pays depuis neuf mois, vers le Centre et le Sud. La veille, l’armée malienne, dépassée par les insurgés, avait perdu une ville stratégique, Konna, située à seulement 70 kilomètres de Mopti, la troisième ville du pays.

Trois jours plus tard, les bombardements français poussent les islamistes à évacuer les grandes villes du Nord. Paris annonce l’engagement de troupes au sol.

• 26-30 janvier 2013 : Le bastion islamiste de Gao, situé dans le nord-est du pays, est conquis par les soldats français et maliens qui poursuivent leur mission jusqu’à Tombouctou (nord-ouest), abandonnée par les djihadistes.

Les troupes françaises mettent ensuite la main sur l’aéroport de la ville de Kidal, fief des rebelles touareg du Mouvement national pour la libération de l'Azawad (MNLA), dans l'extrême nord-est du pays. La sécurisation des lieux est confiée aux soldats tchadiens également engagés.

• 18 février : Dans l’Adrar des Ifoghas (extrême nord-est), de violents affrontements mettent aux prises les combattants islamistes aux troupes françaises et tchadiennes. Fin février, l’armée française annonce la mort de l'algérien Abdelhamid Abou Zeïd, l’un des principaux chefs d'Aqmi.

• 8 avril : Au nord de Gao, les forces françaises débutent l’opération "Gustav". Il s’agit de l’une des plus importantes depuis l’annonce de l’engagement français au Mali. Près de 1 000 soldats sont mobilisés, appuyés par des drones, l’aviation et des blindés.

• 18 juin : À Ouagadougou, les autorités maliennes et les rebelles touareg du MNLA, qui occupent toujours la ville de Kidal, concluent un cessez-le-feu. L’accord prévoit le déploiement progressif de l'armée malienne et le cantonnement des combattants touareg sur des sites de regroupement.

• 1er juillet : L'autorité de la Mission internationale de soutien au Mali sous conduite africaine (Misma) est transférée à la Mission intégrée de l'ONU pour la stabilisation au Mali (Minusma).

• 11 août : L’ancien Premier ministre Ibrahim Boubacar Keïta, dit IBK, est déclaré vainqueur au second tour de l’élection présidentielle avec 77,62 % des voix contre 22,38 % pour son rival, l'ex-ministre des Finances Soumaïla Cissé.

Plus d’un an après le coup d’État du 22 mars 2012 du capitaine Sanogo et la destitution du président Amadou Toumani Touré, le Mali porte à nouveau un président élu à la tête du pays.

• 28 septembre : Après plusieurs mois de détente, les insurgés islamistes font à nouveau basculer le pays dans la violence. Depuis la reprise des attaques, plus d'une dizaine de civils et de militaires maliens et tchadiens, membres de la Minusma, ont été abattus.

• 20 octobre : Face à la recrudescence des actes violents, la coalition internationale lance l’opération "Hydre" afin d’"éviter une résurgence" de "mouvements terroristes", selon les propos de l’état-major des armées françaises. Plus de 1 500 soldats français, maliens et de la Minusma y participent.

• 2 novembre : Ghislaine Dupont et Claude Verlon, deux reporters français de RFI au Mali sont enlevés à Kidal, puis assassinés. Il s’agissait de leur deuxième mission dans la région, où ils avaient déjà couvert le premier tour de l’élection présidentielle en juillet.

• 15 décembre : Plébiscite pour IBK au second tour des législatives. Son parti, le Rassemblement pour le Mali, revendique près de 60 députés et ses alliés en obtiennent plus de 50. Au total, la coalition au pouvoir remporte 115 sièges sur les 147 que compte l'Assemblée nationale.

.

• 31 décembre : Le ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian, passe la nuit de la Saint-Sylvestre en compagnie des troupes françaises mobilisées à Gao.

• 8 janvier : Lors des traditionnels vœux aux armées, le président français, François Hollande, estime que "l’essentiel du travail a été accompli". Il annonce également que le contingent français engagé au Mali sera ramené à 1 600 hommes dès la mi-février, puis à près d’un millier.

Avec AFP