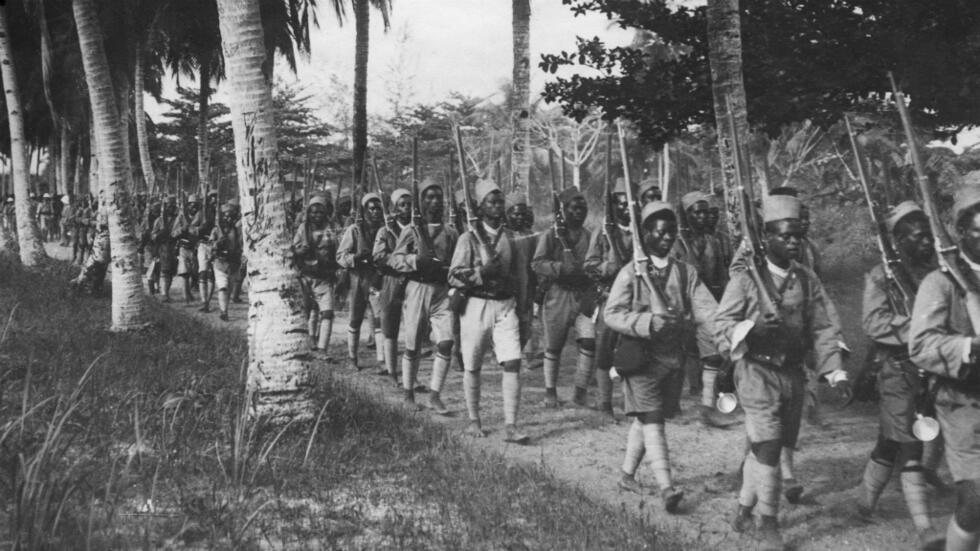

Des troupes de la Force publique (la force armée belge exerçant des fonctions de police de l'État indépendant du Congo) en Afrique de l'Est en 1918. © Wikimedia

La Marne, Verdun et Le Chemin des Dames. Pour beaucoup, la Première Guerre mondiale se résume à ces noms de batailles emblématiques. L’image de poilus évoluant dans des tranchées derrière des barbelés face à leurs homologues allemands. Pourtant, ce conflit meurtrier ne s’est pas limité à ce front de l’Ouest allant de la mer du Nord à la frontière Suisse. Dans son récent ouvrage, "La Grande Guerre hors des tranchées" (éditions Perrin), l’historien Michaël Bourlet a ainsi voulu mettre en lumière les champs de bataille méconnus de 14-18.

"L’idée est de décentrer le regard", résume cet ancien officier de l’armée de terre. "Pendant le centenaire, on a essentiellement parler des tranchées, alors que sur toute la planète, les soldats ont combattu sur d’autres terrains. Cela a impliqué des millions d’autres gens et pas que des Européens". Ce spécialiste de la Grande Guerre consacre notamment l’un des chapitres de son livre au théâtre africain. "C’est là où il y a eu la première victoire alliée", souligne-t-il.

La colonie allemande du Togoland

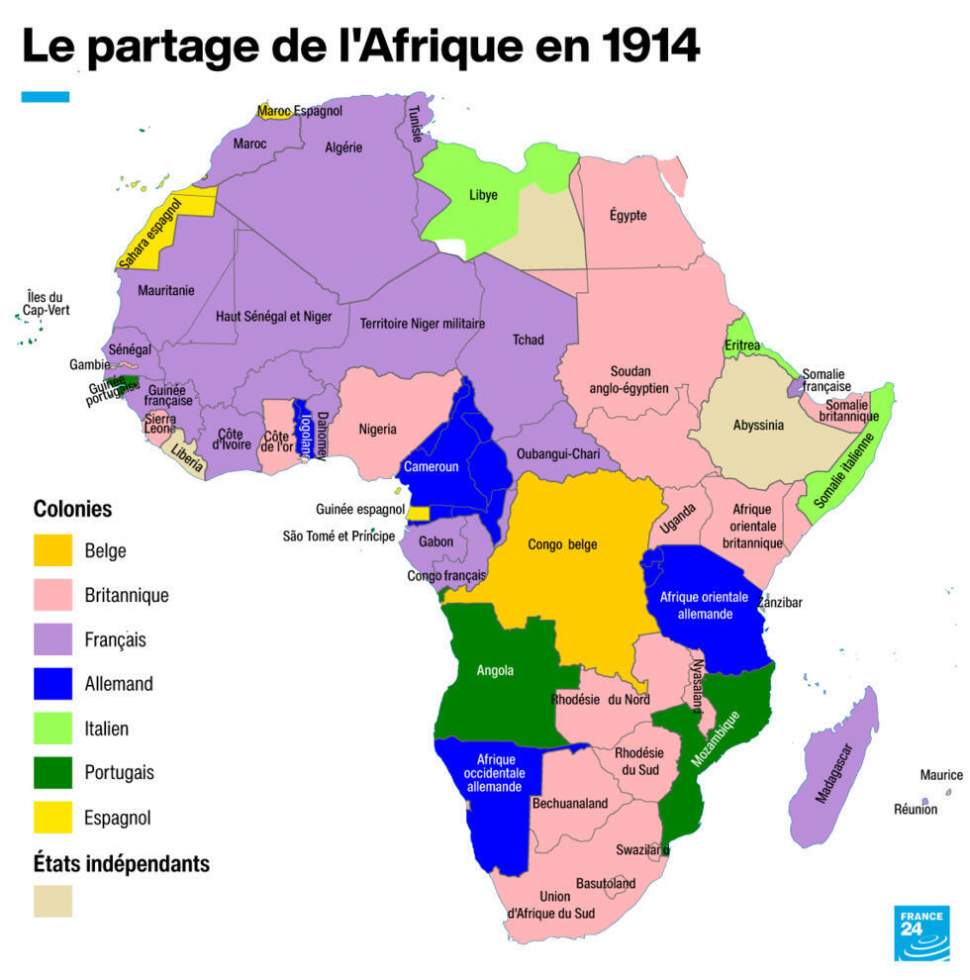

En août 1914, alors que la guerre vient d’être déclarée, le conflit s’exporte tout naturellement sur ce continent. "Il y a en toile de fond les rivalités coloniales. La Grande Guerre est finalement un prétexte pour prendre le contrôle des territoires et déposséder le plus faible", explique Michaël Bourlet. Les Français et les Britanniques saisissent donc l’occasion pour s’emparer de la colonie allemande du Togoland en Afrique de l’Ouest, enclavée entre le Dahomey (Bénin actuel) et la Gold Coast (Ghana actuel).

Dès le 7 août, les premiers coups de feu éclatent. "La colonie allemande enserrée entre l’empire colonial français et britannique est isolée et n’est pas bien défendue. Les Alliés n’ont pas besoin de mobiliser beaucoup d’effectifs. Elle tombe très vite", décrit l’historien. Le 25 août, les soldats allemands sont encerclés à Kamina et offrent leur reddition le lendemain. Mais cette conquête facile est exceptionnelle : "Hormis le Togo, toutes les autres campagnes vont être longues, meurtrières et difficiles".

Français et Britanniques vont ainsi avoir beaucoup plus de mal à s’emparer du Cameroun, où l’Allemagne a établi un protectorat en 1884 (Kameroun). "Cela s’explique parce que le territoire était plus grand et parce que les Allemands y étaient mieux installés. Il y a eu des erreurs du commandement allié qui a mal estimé son adversaire", analyse Michaël Bourlet. "Le terrain était aussi plus compliqué avec des montagnes et des forêts", ajoute-t-il. La Première Guerre mondiale se déroule ainsi en Afrique dans un environnement très hostile avec une nature particulièrement sauvage et un climat chaud et humide. Ces particularités contribuent d’ailleurs à l’absence de grandes batailles sur le continent et donnent lieu à des combats diffus.

Pour conquérir cet immense territoire, les Alliés alignent près de 25 000 soldats et porteurs face à environ 6 000 hommes côté allemand. Les Britanniques font même appel à des soldats venus d’Inde. Il faut attendre le début de l’année 1916 pour que la situation se débloque. Les Allemands sont finalement contraints d’abandonner Yaoundé, ce qui précipite la chute de la colonie en février. Mais cette conquête a été coûteuse en hommes. Beaucoup meurent de maladies. "Le plus lourd tribut a été payé par les porteurs qui vivaient dans des conditions particulièrement difficiles portant des charges de plus de 25 kilos sur des étapes de dizaines de kilomètres", souligne le spécialiste de 14-18.

La légende de von Lettow-Vorbeck

Dans la partie australe, la guerre fait aussi rage. Même si certains Afrikaners sont hostiles à l’idée de se battre pour le Royaume-Uni, douze ans après la fin de la guerre des Boers, l’Union sud-africaine, créée en 1910, s’engage dans le conflit contre la colonie du Sud-Ouest africain allemand. Après la prise des ports, les Sud-Africains repoussent les Allemands au centre du territoire. Isolés et en infériorité numérique, ces derniers finissent par capituler en juillet 1915. Il s’agit de la première signature d’un armistice lors de la Grande Guerre.

Après s’être emparés des colonies allemandes d’Afrique de l’Ouest, les Alliés se tournent ensuite vers celles d’Afrique-orientale. Dans cette zone, les combats opposent l’Empire allemand à une triple entente entre l’Empire britannique, la Belgique et le Portugal. Londres espère notamment réaliser son vieux rêve de continuité territoriale de la Méditerranée depuis l'Égypte, jusqu'au cap de Bonne-Espérance dans l'Union sud-africaine, mais les premiers affrontements ne sont pas en sa faveur.

À la tête des troupes allemandes se trouve le colonel Paul Emil von Lettow-Vorbeck qui mène des actions de guérilla et remporte de nombreux succès à Tanga au Kenya ou encore à Jassin et à Mahiwa en Tanzanie. "C’est un personnage étonnant", décrit Michaël Bourlet. "Il menait très bien ses troupes. Il était un très bon tacticien et un bon chef. Il avait d’ailleurs appris la langue de ces soldats indigènes, les Askaris". Malgré la supériorité numérique de ses adversaires, cet officier leur mène la vie dure et leur tient tête pendant 52 mois. Jouant "au chat et à la souris", il se sert aussi du climat et du terrain comme des alliés naturels.

Auréolé de plusieurs victoires, il remporte un ultime affrontement le 13 novembre 1918, deux jours après l’armistice, avec la prise de la ville de Kasama, située en Zambie actuelle. Von Lettow-Vorbeck ressort donc du conflit en étant invaincu. À son retour en Allemagne en 1919, sa troupe de 155 soldats allemands survivants est la seule et unique armée allemande à parader sous la porte de Brandebourg à Berlin. Devenu un mythe, les nazis tentent de lui faire intégrer leurs rangs, mais sans succès. L’ancien officier reste malgré tout attaché à son glorieux passé, effectuant plusieurs voyages en Afrique où il retrouve certains de ses soldats autochtones.

Une mémoire disparue

Depuis sa légende s’est peu à peu estompée, tout comme la mémoire de la Première Guerre mondiale en Afrique. "Cela se comprend car finalement ce n’est pas véritablement une guerre d’Africains. Ils y ont été impliqués car ils étaient colonisés, mais ce conflit a opposé les Européens", analyse Michaël Bourlet. Il existe ainsi que peu de monuments qui rappellent ce qu’il s’est passé en 14-18 sur le continent. L’auteur de "La Grande Guerre hors des tranchées" cite le carré militaire de Mimbeng au Gabon où reposent 26 tirailleurs de l’armée française ayant combattu contre les troupes allemandes en septembre 1914.

Pour afficher ce contenu Facebook, il est nécessaire d'autoriser les cookies de mesure d'audience et de publicité.

Accepter Gérer mes choixAu Togo, se trouve également le cimetière militaire de Wahala. Chaque année ce lieu accueille le 11 novembre une cérémonie militaire qui réunit des délégations françaises, britanniques, allemandes, sénégalaises, maliennes et ghanéennes pour commémorer l’armistice. Dans ce petit mémorial un seul Français a été inhumé. Il s’agit de Jean Guillemard, un sous-lieutenant de 37 ans, originaire d’Héric en Loire-Atlantique. Une rue de Lomé porte également son nom. Il repose aux côtés de 28 tirailleurs, un officier britannique et un sous-officier allemand. Ils ont tous été tués le 22 août 1914, lors de la première bataille de la Grande Guerre sur le continent africain. Ennemis d’hier, ils sont aujourd’hui rassemblés.