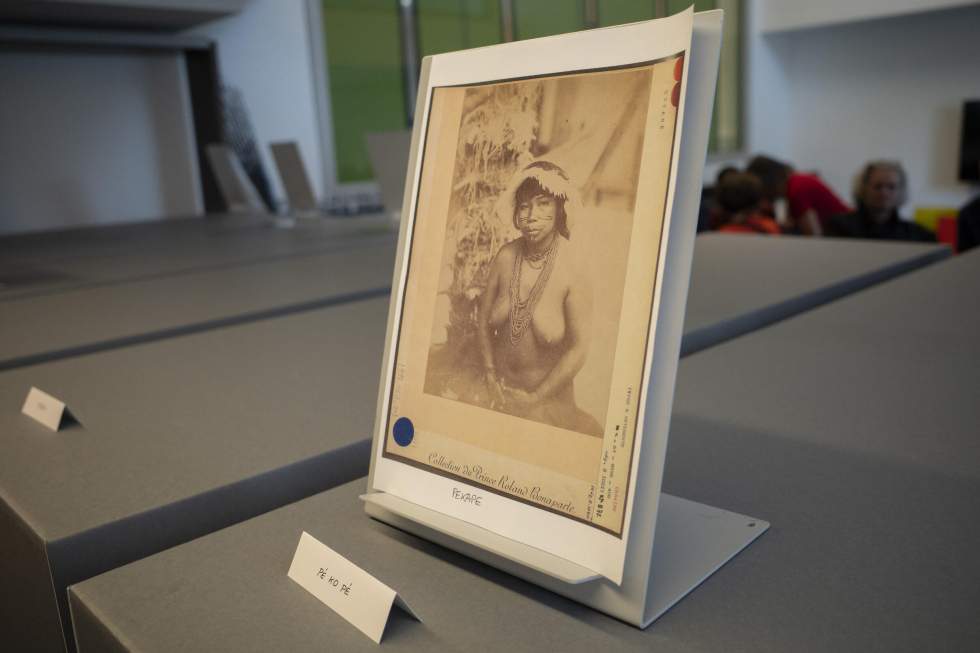

Six boîtes en carton grises portant les noms de Pékapé, Couani, Emo-Marita, Mibipi, Makéré et Miacapo. Cent trente-deux ans après leur décès, ces Amérindiens kali'nas ont enfin eu, mardi 17 septembre, un digne hommage. Face à leurs restes, une vingtaine de membres de leur communauté venus de Guyane et du Suriname ont dansé et chanté en tenue traditionnelle lors d'un rassemblement organisé au musée de l'Homme où sont entreposées les dépouilles.

"C'était le grand jour, l'apaisement des âmes", raconte Corinne Toka-Devilliers, la présidente de l'association Moliko Alet+Po. "Il fallait vraiment passer par cette étape de la cérémonie chamanique pour pouvoir ensuite continuer notre travail qui a pour objectif le retour de nos aïeux en Guyane." Depuis trois ans, cette Guyanaise installée en Bretagne se bat au quotidien pour obtenir le retour de ces restes humains dans leur terre d'origine.

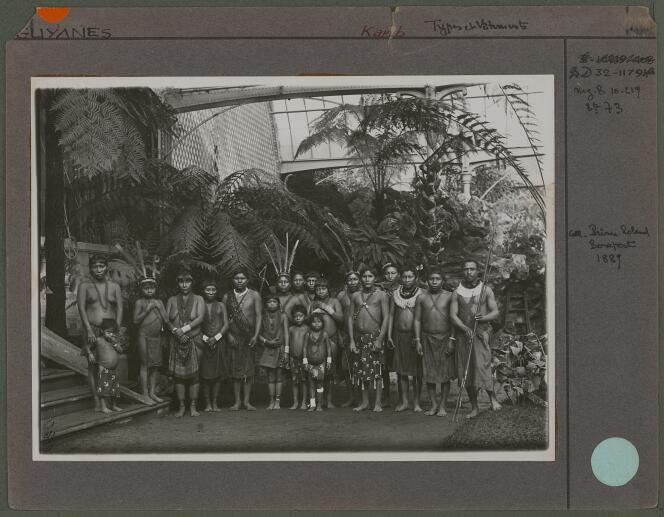

Ces hommes et ces femmes faisaient partie d'un groupe de 33 Amérindiens kali'nas et arawaks qui ont embarqué au début de l'année 1892 pour l'Europe depuis Paramaribo, capitale de la Guyane hollandaise, aujourd'hui Suriname. "À cette époque, des directeurs de jardin d'acclimatation ont eu un engouement pour des terres inconnues où des explorateurs ont été envoyés chercher des 'sauvages' pour les ramener à Paris de façon à ce qu'on puisse les observer, les palper et les montrer au public", décrit Corinne Toka-Devilliers.

"Exhibés comme des animaux, à moitié nus en plein hiver"

Originaires de l'embouchure du Maroni, ces Amérindiens ont été recrutés, contre la promesse d'une rémunération et d'un retour, pour être exhibés devant les visiteurs du jardin d'acclimatation de Neuilly-sur-Seine dans le cadre de "spectacles ethnologiques", prémices des zoos humains. Mais sur les 33 personnes ayant fait le voyage en 1892, huit Kali'nas sont morts avant de pouvoir revenir, après être tombés malades. "Nos ancêtres ont été exhibés comme des animaux, à moitié nus en plein hiver", souligne Corinne Toka-Devilliers, qui est une descendante d'une membre de ce groupe.

Son arrière-arrière-grand-mère Moliko avait 12 ans lorsqu'elle a été arrachée à sa terre. La jeune Kali'na a eu la chance de survivre et de revenir, mais son histoire s'est transmise de génération en génération. Corinne Toka-Devilliers a ainsi appris son existence par son grand-père, mais ce n'est qu'en 2018, lorsqu'elle a découvert le documentaire "Sauvages, au cœur des zoos humains" réalisé par Pascal Blanchard et Bruno Victor-Pujebet, qu'elle a vraiment décidé de s'y intéresser : "Il y avait cette phrase d'Abd al Malik qui disait que c'était à la génération future de prendre en main le destin de Moliko et de toute sa troupe pour qu'ils retrouvent leur dignité."

Trois ans plus tard, elle crée l'association Moliko Alet+Po, les descendants de Moliko en langue kali'na, pour obtenir reconnaissance et réparation des traitements subis par les Amérindiens. Au XIXe siècle déjà, dans la presse de l'époque, certains journaux s'étaient insurgés contre "ces ménageries humaines". "Lorsque les Caraïbes (nom donné au groupe d'Amérindiens, NDLR) attiraient le public au jardin d'acclimatation, nous avons eu l'occasion à plusieurs reprises de nous élever contre ces exhibitions inutiles autant qu'inhumaines qui constituent purement et simplement pour ceux qui les organisent une lucrative et peu morale spéculation", pouvait-on lire en mai 1892 dans les pages du Petit Nord.

"Est-ce notre rôle de peuple civilisé de montrer des êtres humains en cage, comme on fait pour des bêtes féroces ? Que doivent-ils penser de notre civilisation ? Que penserions-nous nous-mêmes si nos compatriotes étaient traités de cette façon sur un autre continent ?", s'insurgeait également un sénateur de la Guadeloupe et de la Martinique dans les colonnes du Matin la même année. Malgré les appels à plus d'humanité, les exhibitions se poursuivent en Europe jusque dans les années 1950. Les historiens estiment que 35 000 personnes venues d'Afrique, d'Asie, d'Amérique ou d'Océanie ont ainsi été montrées entre les XIXe et XXe siècles en Europe ou aux États-Unis.

"Tous les morts sont nos aïeux"

Comme pour la plupart d'entre eux, le sort des huit membres du groupe d'Amérindiens morts en France est resté méconnu pendant des décennies. Poussée par le besoin de rendre leur dignité à ses ancêtres, Corinne Toka-Devilliers a découvert que les restes de six d'entre eux – un septième a été disséqué à des fins scientifiques, un huitième inhumé à Levallois-Perret – étaient conservés au musée de l'Homme, à Paris. La descendante de Moliko a alors engagé un autre combat : celui de ramener leurs dépouilles en Guyane afin qu'elles puissent reposer selon les rituels traditionnels. "Nous les réclamons parce que chez nous, tous les morts sont nos aïeux", insiste-t-elle.

Dans cette lutte, elle peut compter sur le soutien du musée de l'Homme de Paris. La directrice de cet établissement culturel héritier du musée d'Ethnographie du Trocadéro a donné son aval pour l'organisation de la cérémonie chamanique. "C'était un moment de communion très fort avec beaucoup d'émotion. Cette cérémonie d'apaisement des âmes porte bien son nom. Nous en sommes tous ressortis avec sérénité en espérant collectivement que les choses vont pouvoir avancer", explique Aurélie Clemente-Ruiz. "Ce sont des individus clairement identifiés. On connaît leurs noms, on connaît leurs vies. Il paraîtrait simplement normal aujourd'hui de pouvoir les inhumer auprès de leur famille", estime la directrice du musée. "Si on pouvait les restituer, on le ferait, mais le cadre législatif ne le permet pas", ajoute-t-elle.

Dans l'attente d'une nouvelle loi

Une loi-cadre a bien été votée en décembre pour permettre la restitution de restes humains en dérogeant au principe d'inaliénabilité des collections publiques, mais cette procédure est réservée aux demandes provenant d'États étrangers, et ne s'applique donc pas aux Outre-mer.

Si cette loi donnait par ailleurs un an au gouvernement pour produire un rapport sur les restitutions aux Outre-mer, ce travail n'est toujours pas achevé à quelques semaines de l'échéance, comme le déplore le député de Guyane Jean-Victor Castor qui a suivi toute la semaine la délégation. "Nous sommes allés cette semaine au ministère de la Culture et le directeur de cabinet de Rachida Dati a reconnu que le document était écrit, mais qu'il n'y avait pas eu de signature à l'époque de Gabriel Attal. C'est le nouveau Premier ministre qui doit la signer, avant la date butoir du 26 décembre 2024. Nous sommes dans l'attente."

"Nous sommes quand même optimistes car nous sommes déterminés à aller au bout de cette demande pour faire en sorte que les corps reviennent. Cette communauté n'a jamais pu faire le deuil de ses disparus. Si nous devons utiliser un autre véhicule législatif, nous le ferons", ajoute le parlementaire.

En attendant, Corinne Toka-Devilliers continue d'œuvrer sur le terrain. Elle envisage de faire poser une plaque au jardin d'acclimatation ou de donner des noms de rue en hommage à ces hommes et ces femmes venus de Guyane dans des conditions inhumaines.

Grâce à son association, un mémorial a également été inauguré au mois d'août à Iracoubo, dans l'ouest de la Guyane. Ce monument composé de deux statues rend hommage aux 45 Kali'nas et deux Arawaks qui ont été exhibés au jardin d'acclimatation lors de deux voyages, celui de 1892 et un plus modeste qui avait eu lieu dix ans auparavant. L'une des sculptures représente Moliko : "Il nous fallait un lieu de pèlerinage en tant que descendants et peuple pour que nous puissions nous retrouver et nous recueillir autour de cette histoire", explique la présidente de Moliko Alet+Po. Au sein de ce mémorial est également prévu un caveau pour recueillir les restes des six dépouilles encore conservées au musée de l'Homme : "Nous préparons leur venue. Dès que nous aurons le feu vert, ils rentreront chez eux."