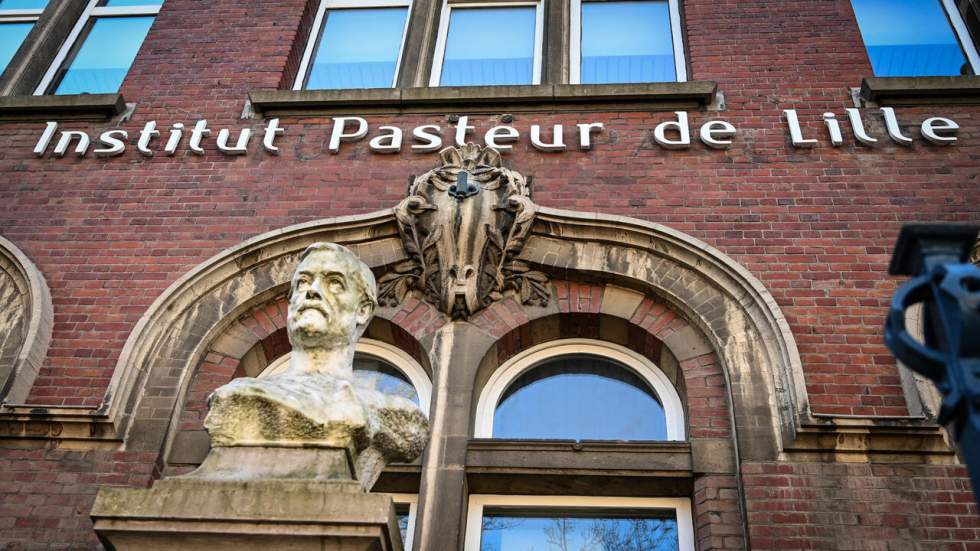

L’Institut Pasteur de Lille affirme avoir trouvé une molécule “très prometteuse” pour lutter contre le coronavirus. Mais avant une éventuelle production massive, le médicament doit passer les tests cliniques chez le singe, puis chez l’homme. Entretien avec le Pr Xavier Nassif, directeur général de l’Institut.

De l’espoir en temps de pandémie. Alors que le Covid-19 se propage de nouveau dans plusieurs pays européens, dont la France, l’Institut Pasteur de Lille affirme avoir trouvé début juin une molécule “très prometteuse”, selon les mots de son directeur scientifique Benoît Deprez. À l’instar de l'hydroxychloroquine, il ne s’agit pas d’une nouvelle molécule mais bien d’un médicament utilisé pour traiter d’autres pathologies. C’est d’ailleurs l’une des raisons pour lesquelles son nom est gardé secret, le risque de création d’un marché parallèle était important comme ce fut le cas lors de la médiatisation de l’étude du professeur Didier Raoult à Marseille. Cette molécule a subi de multiples tests en laboratoire et affiche “une très grande puissance contre le virus”, selon Benoît Deprez.

Les recherches sur ce médicament n’ont été effectuées, pour le moment, qu’en laboratoire. Mais des essais cliniques – dont le coût est évalué à cinq millions d’euros – devraient être menés cet hiver pour essayer de s’assurer de l’efficacité de cette molécule, avant une éventuelle production à l’usage des malades du Covid-19. Entretien avec le médecin-chercheur, professeur de microbiologie et directeur général de l’Institut Pasteur de Lille, Xavier Nassif, sur cette “découverte”.

France 24 : Expliquez-nous en quoi consiste la molécule découverte par l’Institut Pasteur de Lille ?

Pr Xavier Nassif : La molécule a été découverte par un repositionnement (l’action de trouver une nouvelle indication thérapeutique pour un médicament déjà existant pour une autre maladie, NDLR). Il y avait une possibilité d’avoir accès à une banque de 2 000 médicaments au début de cette pandémie. Ces 2 000 molécules ont été repositionnées, plusieurs molécules ont été repérées comme actives, mais à des doses assez élevées par rapport aux taux qu’on pouvait utiliser pour ces médicaments-là.

La molécule retenue est active et surtout capable d’inhiber la réplication (processus d’un virus qui se divise dans les cellules humaines et se multiplie, NDLR) du virus dans les cellules à des taux compatibles à une utilisation normale chez l’homme. De surcroît, cette molécule qui a été utilisée de très nombreuses années, n’occasionne que peu ou pas d’effets secondaires et est relativement bien tolérée. Elle constitue donc un bon candidat. Des études complémentaires ont montré que ce composé inhibe la réplication du virus dans beaucoup de lignées cellulaires en laboratoire – y compris dans des lignées primitives de cellules pulmonaires humaines.

Tous ces tests ont été faits in vitro – en laboratoire – et nous restons très prudents car il va falloir confirmer son efficacité dans des modèles in vivo, c’est-à-dire savoir si cette molécule va être capable d’inhiber aussi efficacement que ça la réplication du virus chez l’homme.

En quoi cette découverte représente-t-elle un espoir sérieux dans la lutte contre le Covid-19 ?

Si on démontre que cette molécule inhibe la réplication virale chez l’homme, elle pourra être utilisée tout de suite. C’est une molécule qui présente plusieurs caractéristiques : elle a déjà été donnée à l’homme sans trop d’effets secondaires et elle se donne par voie entérale (par l'intermédiaire du tube digestif, NDLR), pas sous cutanée ou par voie intraveineuse. Ce sont les essais cliniques qui nous diront quelles sont les meilleures indications.

Cela pourrait empêcher les sujets de devenir très malades une fois contaminés. Cela pourrait aussi empêcher les sujets contacts de devenir porteurs du virus. La molécule, appliquée aux sujets asymptomatiques, pourrait aussi les empêcher de sécréter trop longtemps du virus, donc d’être moins longtemps en quarantaine par exemple. C’est à l’issue de ces essais cliniques que l'on pourra dire quelle sera l’utilisation exacte et quelles seront les conséquences sur le management de l’épidémie.

En cas d’essais cliniques concluants, est-il possible de produire ce médicament massivement et à faible coût ?

La molécule dont on parle n’est pas très chère. Ce sera à l’industriel qui la produit de voir ce qu’il peut faire. Nous avons pris contact avec lui pour le prévenir de notre découverte. Il est très aidant, très coopératif, et je pense que le maximum sera fait pour mettre à disposition ce médicament. Dans l’hypothèse où ce médicament serait très efficace et devrait être donné à très grande échelle, des dispositions devraient être prises au niveau industriel pour répondre aux besoins.

Des publications de vos recherches sont-elles prévues dans des revues scientifiques ?

Bien sûr, cela est prévu. Nous allons dans un premier temps essayer de démontrer l’efficacité in vivo en utilisant un modèle de macaque. S’il y a une efficacité chez ce dernier, il est évident que nous ferons une publication scientifique. On attend de réaliser cette étape avec impatience. Si tout va bien, les expériences chez le singe seront réalisées en novembre.

À la suite de ces essais, nous espérons pouvoir réaliser les premiers tests chez l’homme dans le courant de l’hiver après avoir obtenu les autorisations nécessaires. Il est probable qu’une efficacité chez le singe accélérerait la possibilité de pouvoir réaliser les essais chez l’homme.

De quoi va dépendre le bon déroulement des essais cliniques ?

Ces essais cliniques coûtent cher (il est question de 5 millions d’euros à récolter, NDLR). On espère que la communication qui a été faite sur notre découverte permette de susciter des dons, une participation de différentes sources de financement publiques et/ou privées. Pour l’instant, effectivement, il faut trouver cet argent.