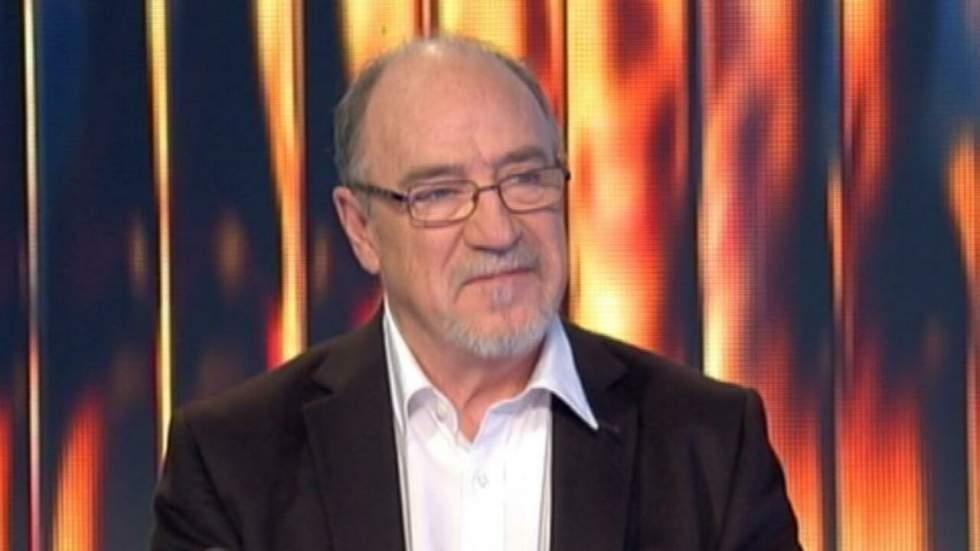

Coup d'envoi, mercredi, de la 21e édition du Festival international du grand reportage d'actualité (Figra) au Touquet. L'occasion de revenir sur les temps forts et les grandes évolutions de l'évènement avec son fondateur, Georges Marque-Bouaret.

Les réalisateurs de cinéma se rendent à Cannes. Les grands reporters, eux, au Touquet à l'occasion du Festival international du grand reportage d'actualité (Figra), qui fête du 26 au 30 mars sa 21e édition. C'est à Georges Marque-Bouaret, fondateur et délégué général du Figra, que l'on doit ce festival, dont l'édition 2014 projettera plus de 70 reportages et documentaires dans la petite station balnéaire normande.

En 1993, ce passionné de cinéma voulait mettre en lumière les grands reporters qui font état du monde, avec sérieux et passion, parfois au péril de leur vie. Pourtant, rien ne le prédestinait à se lancer dans une telle aventure. Rencontre.

France 24 : Quelle était votre ambition lorsque vous avez créé le Figra en 1993 ?

Georges Marque-Bouaret : Je voulais mettre un coup de projecteur sur les grands reporters, ces hommes et ces femmes de l’ombre qui, par leur travail, cherchent toujours à transmettre, à informer et à témoigner de l’état de notre monde. Nous voulions donner accès au plus grand nombre à ces œuvres, montrer l’importance du journalisme qui, pour moi, est le sel de toute réflexion citoyenne. Car si on n’est pas ou mal informé, que voulez-vous faire ? Avec le Figra, nous espérons aiguiser le regard du public, le rendre plus critique. Car avoir accès à l’information ne suffit pas, il faut ensuite savoir la lire, la décortiquer pour éviter de gober tout et n’importe quoi.

Vous n’êtes pourtant pas reporter vous-même. D’où vous vient cette passion ?

En effet je n’ai pas commencé derrière la caméra, mais sur les planches des cafés-théâtres ! À l'occasion du festival qui rendait hommage aux Frères Lumières, lors du 90e anniversaire de l’invention du cinéma, j'avais été initié à la vidéo et j’ai été immédiatement emballé, passionné par l’image, la manière dont on construit un récit filmé… Fictions, reportages : tout m’intéressait et c’est alors que je me suis dit qu’il fallait rendre hommage aux grands reporters, qui réalisaient à mes yeux de véritables œuvres d’art. Ce n’est peut-être pas de la fiction, mais on est au cinéma, avec une histoire, des personnages, ce qu’on appelle au Figra "les écrans de la réalité".

Vous recevez des sujets du monde entier, existe-t-il des différences selon les pays dans le traitement de l’information ?

Nous recevons une soixantaine de sujets étrangers, pas assez pour se faire une idée de ce que serait, par exemple, le style italien ou irlandais si cela existe. Par contre, lorsque l’on doit faire le tri parmi ces films, on se heurte souvent à un problème d’écriture et de style, moins présent dans les productions françaises, qui sont d’un très haut niveau. Souvent, hélas, le commentaire est trop présent, avec ce besoin d'annoncer chaque séquence pour que le téléspectateur ne décroche pas. D’autres fois, c’est la présence du journaliste, qui se met en scène de façon trop grossière qui dérange.

Ces défauts que vous décrivez sont souvent utilisés dans les médias anglo-saxons, voire dans les magazines d’actualité français. Ce style n’a-t-il donc pas sa place au Figra ?

C’est comme si vous regardiez une fiction et qu’un narrateur vous décrivait à chaque séquence ce que vous voyez à l’écran. C’est lassant et superflu. Nous recherchons ici le meilleur du reportage et du documentaire, et ça, ce n’est pas le meilleur. Il faut que ces effets de style soient justifiés ! Nous ne sommes pas fermés aux écritures originales, bien au contraire.

Nous découvrons parfois de vraies perles, comme "Toxic Playgound", primé en 2011 et réalisé par Lars Edman (et William Johansson, NDLR), un jeune chilien adopté par des Suédois. Il a enquêté sur une compagnie d’exploitation minière suédoise, qui avait envoyé des déchets toxiques au Chili dans les années 1980. Tout au long du film, on le voit interroger les victimes et les responsables de l’entreprise. Ce genre d’écriture peut faire un flop, mais dans ce cas-ci, le sujet était fort, la mise en scène justifiée, et les témoignages bouleversants.

En parlant d’écritures originales, Internet ouvre de nouvelles voies. Pourquoi avoir mis du temps à intégrer un prix du webdoc ?

J’avais peur qu’il ne s’agisse que d’une mode. J’ai préféré attendre, pour voir si cela donnerait naissance à de nouvelles formes d’écritures et si cela répondait à un vrai besoin du public et des professionnels. Aujourd’hui, c’est le bon moment. Le webdoc est un nouveau genre à part entière, Internet un nouveau diffuseur plus facile d’accès lorsqu’on est un jeune réalisateur. Les techniques évoluent, et nous avec, mais toujours avec la même rigueur journalistique.

Vous remettrez, pour la première fois cette année, le Prix de l’impact, en partenariat avec Amnesty International. Un reportage a-t-il eu un impact particulier sur votre vie ?

Non, je ne peux pas choisir un film en particulier, il y en a trop ! Avec ce prix, l’idée c’est de récompenser un documentaire dont la diffusion a entraîné des changements positifs sur des situations de violations de droits humains. Une manière de montrer, à nouveau, comment le travail des journalistes peut changer la donne et réveiller les consciences. Ce festival a eu un profond impact sur mon regard sur le monde, et j’espère que l’on saura toucher encore longtemps le public.