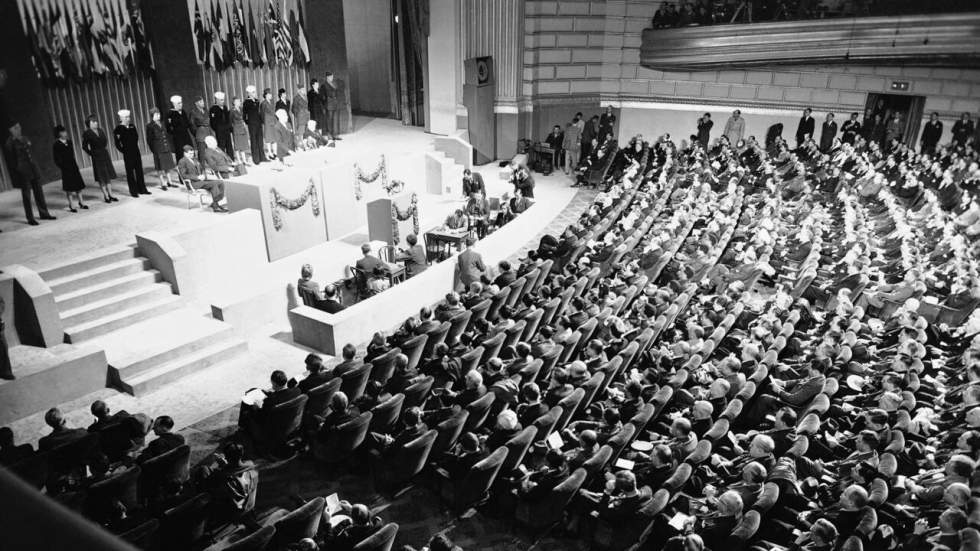

Les délégués à la conférence de sécurité des Nations unies écoutent attentivement la voix du président Truman dont le discours radiophonique a ouvert la première session plénière du Parlement à San Francisco le 25 avril 1945. © AP

"Nous, peuples des Nations unies, résolus à préserver les générations futures du fléau de la guerre qui deux fois en l’espace d’une vie humaine a infligé à l’humanité d’indicibles souffrances … ". C’est par ces mots célèbres que débutent le préambule de la Charte des Nations unies. Le 24 octobre 1945, elle entre en vigueur après la ratification des 51 pays signataires. L’ONU est créée.

Quelques semaines après la fin de la Seconde Guerre mondiale, ces États placent un grand espoir dans ce nouvel instrument international. Dans l’entre-deux guerres, la Société des Nations, créée en 1919, avait été incapable de prévenir un nouveau conflit mondial. "La SDN manquait de force contraignante, pâtissait de l’absence des États-Unis, et n’avait pas réussi à empêcher les dictatures fascistes et nazie de perpétrer des agressions territoriales et de bafouer les droits humains, ce qui a conduit à la Seconde Guerre mondiale", explique l’historienne Chloé Maurel, spécialiste de l’ONU.

Malgré cet échec, les vainqueurs de la guerre souhaitent relancer une organisation internationale. Mais pour se préserver des violences des deux conflits mondiaux, l’ONU doit, contrairement à la SDN, prendre en considération d’autres enjeux "qui dépassent le strict cadre militaire et diplomatique notamment sur la protection des droits humains", souligne Camille Bayet, doctorante en science politique au Centre Thucydide de l'Université Paris-Panthéon-Assas. Des textes progressistes sont ainsi rapidement adoptés, comme la Déclaration universelle des droits de l’Homme, et la Convention sur le crime de génocide, toutes deux en décembre 1948.

Au fil des années, son champ d’intervention s’élargit. "À partir de 1960, avec l’adhésion de nombreux nouveaux États-membres, les pays issus de la décolonisation, la priorité de l’ONU va changer pour se centrer sur l’aide au développement dans le 'Tiers monde', l’assistance concrète et matérielle aux pays du Sud pour les aider à se développer, dans tous les domaines, grâce aux 16 agences spécialisées : santé (OMS), alimentation et agriculture (FAO), culture et éducation (Unesco), développement économique (PNUD), etc", décrit Chloé Maurel, autrice d'"Une brève histoire de l’ONU" et "Les grands discours à l'ONU" (éditions du Croquant). "Aujourd’hui, l’ONU s’attaque aux problèmes transnationaux, comme le climat, la pollution, les migrations, le terrorisme, l’IA, la santé globale… Tous ces enjeux dépassent les frontières étatiques, donc l’ONU, organisation mondiale, est la mieux à même pour les traiter", ajoute cette spécialiste de l’institution.

Stabiliser et pacifier les pays en conflit

En 80 ans, l’ONU a connu de nombreux succès grâce à l’adoption de textes comme la Convention internationale des droits de l’enfant en 1989, la Déclaration des droits des travailleurs migrants et de leurs familles en 1990 ou encore le Traité d’interdiction des armes nucléaires en 2001. "Dans le domaine du maintien de la paix, plus de 70 opérations de maintien de la paix (OMP) des Casques bleus ont été menées depuis 1948, permettant de stabiliser et de pacifier des pays en conflit, ce qui a amené le Comité Nobel norvégien à attribuer le prix Nobel de la paix aux Casques bleus en 1988", insiste également Chloé Maurel.

Pourtant depuis huit décennies, l’organisme international est de façon constante sous le feu de critiques. Pensée pendant la Seconde Guerre mondiale au moment où les États-Unis, le Royaume-Uni et l’URSS sont encore alliés, l’ONU fait rapidement l’objet de tensions. Le premier conflit indirect entre les deux blocs éclate en 1950 en Corée. "Très tôt, l’ONU a été paralysée par la Guerre froide. Les deux superpuissances, USA et URSS, ont usé et abusé de leur droit de veto, ce qui a bloqué l’ONU dans ses actions", explique l’historienne.

Réformer le droit de veto ?

Ce privilège qui a été accordé aux cinq pays vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, devenus membres permanent du Conseil de sécurité (les États-Unis, l’URSS, la Chine, le Royaume-Uni et la France), avait été pensé pour garantir leur participation et éviter que ces grandes puissances ne quittent l’organisation. Mais depuis 1945, ce veto a été utilisé près de 300 fois au Conseil de sécurité. Il est aujourd’hui l’une des raisons principales pour lesquelles l’institution est contestée. Face aux conflits récents en Ukraine et au Proche-Orient, l’ONU est une fois de plus apparue paralysée.

Comme le résume Chloé Maurel, "le veto est un mécanisme non-démocratique. Il n’est pas justifié que cinq pays aient ce pouvoir exorbitant de dire non à une décision prise par la majorité des 193 États-membres de l’ONU. Aujourd’hui, ces cinq puissances ne représentent plus que 30 % de la population mondiale". Depuis quelques années, des voix s’élèvent donc pour réclamer une réforme de ce droit de veto. La France, qui l’utilise peu, a notamment proposé en 2013 que les cinq membres permanents s’engagent volontairement et collectivement à ne pas y recourir lorsqu’une situation d’atrocité de masse est constatée.

Cependant, abolir ce droit apparaît compliqué. "C’est le serpent qui se mord la queue", analyse Camille Bayet qui prépare une thèse intitulée "La fabrique des opérations de maintien de la paix de l'ONU". "Pour réformer le Conseil de sécurité il faut amender la charte et donc passer par le Conseil de sécurité. La seule piste d’évolution de l’ONU serait sa réécriture, mais cela nécessiterait la signature des États-Unis et de la Russie et nous ne sommes pas dans une période favorable".

Une crise de liquidités

Alors que les Nations unies célèbrent leurs 80 ans, l’organisation traverse en effet une crise géopolitique avec de nombreux conflits en cours, mais aussi une crise financière. Les États-Unis, traditionnellement premier contributeur de l'ONU, ont suspendu leur financement peu après le retour au pouvoir de Donald Trump à la Maison Blanche en janvier. Au 30 septembre, Washington devait 1,5 milliard de dollars de cotisations impayées à l'ONU, dont 300 millions de dollars d'arriérés accumulés au cours des années précédentes, selon un rapport de l'ONG Service international pour les droits de l'Homme (ISHR).

Et la Chine, deuxième pays le plus contributeur, a honoré ses engagements "extrêmement tard". "C’est l’une des crises de liquidité les plus importantes de cette histoire", s’alarme l’historienne Camille Bayet. "Comment l’ONU peut continuer à survivre sans la participation budgétaire des États-Unis ?"

Dans ce contexte, le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a lancé en mars l'initiative "ONU80" destinée à améliorer l'efficacité des Nations unies. "L’ONU prévoit de réduire de 25 % ses effectifs de policiers et militaires de ses opérations de maintien de la paix. Environ 13 000 à 14 000 membres du personnel seront congédiés dans les mois à venir, ce qui est énorme… Et les personnels restants subiront des retards de paiement, donc une précarisation dommageable", détaille Chloé Maurel. "Certaines missions risquent d’être réduites en taille, voire fermées plus tôt que prévu si les financements manquent dans les pays ou régions en conflit comme en RDC ou au Soudan du Sud, les Casques bleus jouent un rôle clé dans la protection des populations civiles : leur retrait ou leur affaiblissement va être dramatique pour ces populations civiles, qui vont être livrées aux violences, aux abus, aux déplacements forcés".

Un déficit médiatique

Le système onusien est fragilisé financièrement. Concurrencé par d’autres instances comme l’OMC, le G7, le G20 ou encore l’Otan, il souffre aussi d’une mauvaise image. "L’ONU et ses agences souffrent d’un déficit médiatique, on ne parle pas assez de ce qu’elles font, et notamment de ce qu’elles font d’utile. Quand on voit que sur les réseaux sociaux, les posts des agences onusiennes ne récoltent qu'un ou deux likes, c’est éloquent", constate Chloé Morel.

Pour afficher ce contenu Instagram, il est nécessaire d'autoriser les cookies de mesure d'audience et de publicité.

Accepter Gérer mes choixMalgré tout, les Nations unies demeurent "utiles et indispensables", pour l’historienne "car elles permettent à des représentants d’États du monde entier de se parler, d’échanger, à l’Assemblée générale et dans les couloirs des sièges onusiens, c’est un forum international très précieux". Sa consœur Camille Bayet se veut aussi optimiste. "Depuis 80 ans, l’ONU résiste globalement aux crises y compris politiques car il y a des alternances. L’administration Trump ne va pas rester 'ad vitam æternam' au pouvoir", estime-t-elle. "L'ONU reste le seul forum universel. Rien que pour cela, cela vaut le coup que cela tienne encore quelques années".