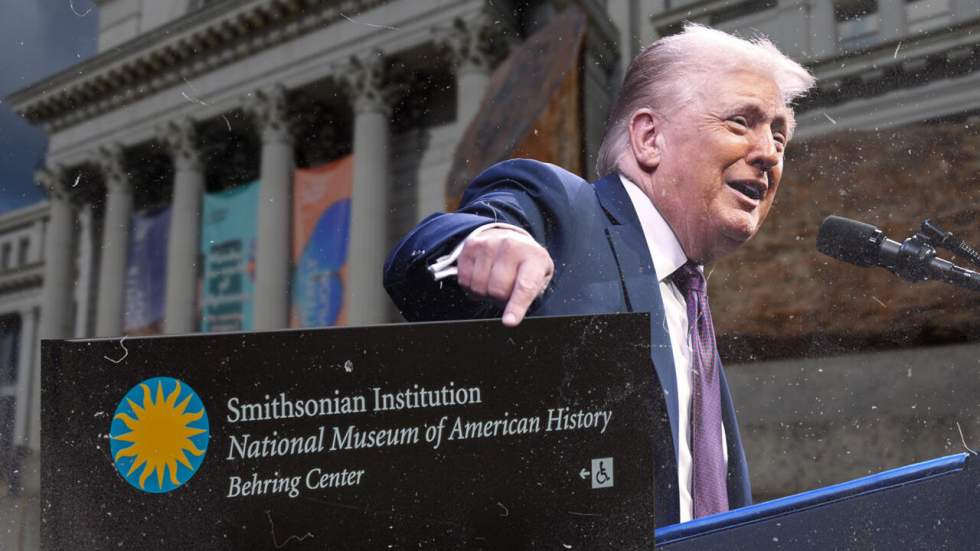

Le président américain Donald Trump veut mettre au pas les musées du pays. © Studio graphique France Médias Monde

Après les universités, Donald Trump s'en prend aux musées, mais un panel de trois juges de la première cour d’appel des États-Unis à Boston vient de lui donner tort. Ils ont maintenu, jeudi 11 septembre, la décision d'un juge qui empêche temporairement son administration de prendre des mesures pour limiter le financement des musées.

Cette décision donne un petit coup de frein à la guerre culturelle lancée par le locataire de la Maison Blanche. En mars, celui-ci avait signé un décret visant à supprimer sept agences fédérales jugées inutiles, dont l’Institute of Museum and Library Services (IMLS), l’unique organisme fédéral dédié au financement des bibliothèques et musées aux États-Unis.

"Le wokisme est fini"

Depuis son retour au pouvoir, le président américain ne cache pas son ambition de reprendre en main les institutions culturelles et éducatives. Le 19 août, il a ainsi annoncé avoir demandé à la justice d’enquêter sur des musées américains qu’il accuse d’être "wokes".

"Les musées de Washington, mais aussi à travers tout le pays, sont pour l’essentiel les derniers restes du 'wokisme'", a dénoncé le président américain sur son réseau Truth Social. "J’ai donné instruction à mes procureurs de passer en revue [la politique des] musées et de commencer exactement le même processus suivi avec les universités, où d’immenses avancées ont été réalisées", a ajouté le milliardaire conservateur. "Ce pays ne peut pas être 'woke' car le 'WOKISME' EST FINI", a-t-il proclamé.

Quelques jours plus tôt, la Maison Blanche avait annoncé dans un courrier à l’institution qui gère une vingtaine de musées publics de Washington, la Smithsonian Institution, que le gouvernement allait mener un examen approfondi pour s’assurer de l'"alignement" des musées avec la vision de l’histoire des États-Unis prônée par Donald Trump, fondée sur "la vérité et la raison".

"La Smithsonian est HORS DE CONTRÔLE", avait ajouté le président américain, déplorant que les musées de la capitale fédérale présentent, selon lui, une image "horrible de notre pays".

Pour Samuel J. Redman, professeur à l’Université du Massachussetts, ces attaques contre les musées sont "sans précédent". "L’administration Trump en est venue à considérer les musées américains de la même manière qu’elle perçoit les universités. Pour elle, ce sont des espaces qui ont un point de vue 'woke' sur l’Histoire, la race, le changement climatique, l’évolution et une foule d’autres sujets", explique ce spécialiste de l’histoire sociale, culturelle et intellectuelle des États-Unis.

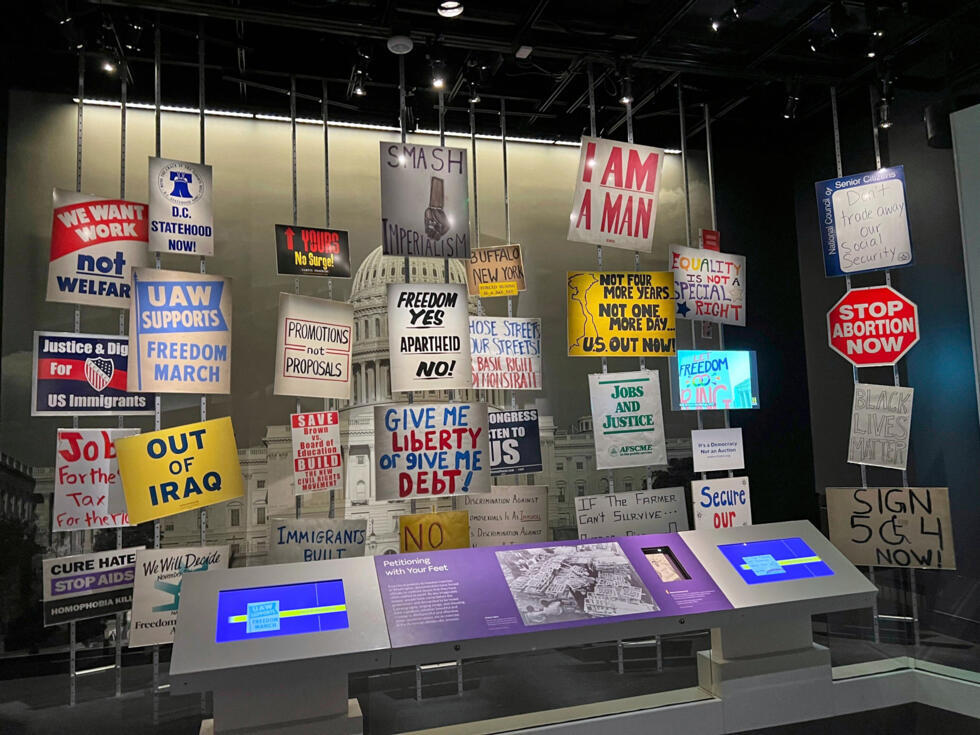

Donald Trump juge ainsi que de nombreux musées du pays sont soumis à l’idéologie "woke", un terme péjoratif utilisé par les mouvements conservateurs en Europe et aux États-Unis pour dénoncer ce qu’ils jugent être des dérives du militantisme en matière de lutte en faveur des minorités et contre des injustices sociales et climatiques.

"L’administration Trump estime que les musées se concentrent excessivement sur l’exposition des vérités complexes et difficiles du passé de l’Amérique – telles que l’histoire de l’esclavage du pays, son expropriation des peuples autochtones et les impacts continus du racisme systémique – au détriment de la mise en lumière des réalisations du pays", précise Laura D. Beers, professeure associée d’histoire à l’American University de Washington.

Une histoire américaine triomphante

Depuis sa première campagne présidentielle en 2016, Donald Trump a popularisé son slogan "Make America Great Again". En lien avec ce cheval de bataille, il cherche à promouvoir une histoire américaine idéalisée. "Il veut que les Américains et les institutions culturelles ignorent, évitent ou minimisent les parties de notre passé qui sont douloureuses, difficiles et peu flatteuses. Il veut que l’histoire américaine soit triomphante, glorifiante et se concentre uniquement sur les choses positives. Il semble croire que nous ne pouvons être une grande nation que si nous n’avons jamais rien fait de mal ou d’injuste", analyse Bryan. A. Stevenson, fondateur du Legacy Museum, un musée centré sur l’esclavage et ses conséquences, à Montgomery, dans l’Alabama.

Les critiques du président se concentrent principalement sur les musées qui "parlent trop de la gravité de l’esclavage" et pas assez "des succès américains", selon cet avocat qui a consacré une grande partie de sa vie à la défense des détenus afro-américains. Pour Bryan A. Stevenson, cette période de l'Histoire est pourtant mal enseignée. "Résultat : nous restons une nation où l’inégalité raciale persiste, en matière d’emploi, de santé, d’éducation et d’opportunités", souligne-t-il. "De nombreux dirigeants politiques au pouvoir veulent maintenant ignorer ou prétendre que cette histoire et ces problèmes n’existent pas. L’interdiction des livres et la censure du contenu dans les musées et les espaces culturels sont le symptôme d’une stratégie malsaine visant à faire taire ceux qui veulent quelque chose de mieux pour notre nation", insiste-t-il.

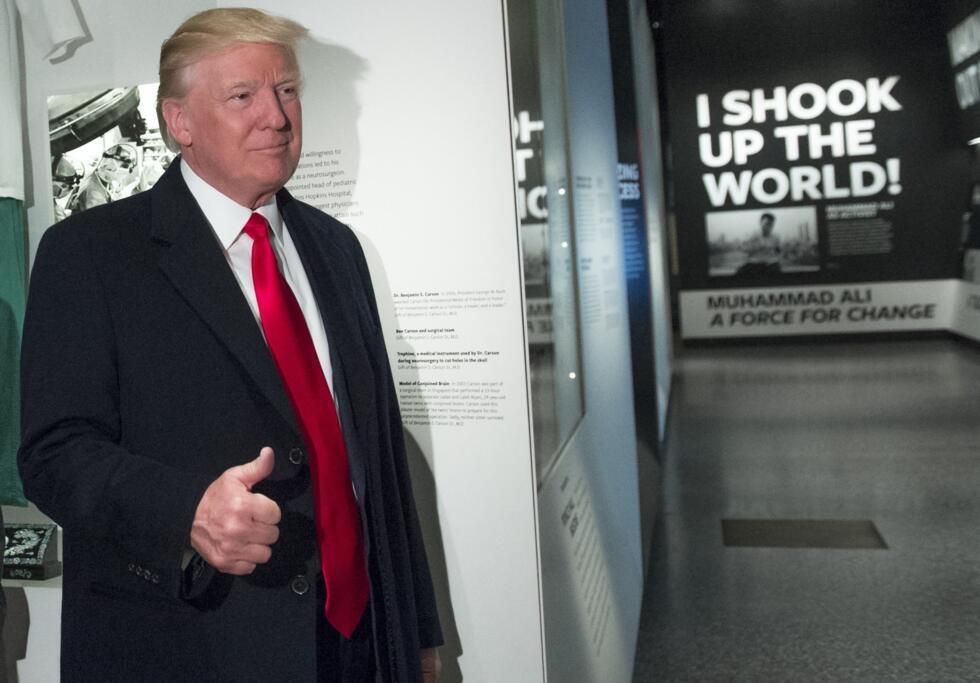

En février 2017 pourtant, un mois après le début de son premier mandat, Donald Trump avait visité le Musée national d'histoire et de culture afro-américaines à Washington. "Aujourd'hui et chaque jour de ma présidence, je m'engage à faire tout ce qui est en mon pouvoir pour tenir cette promesse de liberté pour les Afro-Américains et pour tous les Américains. Il n'y a rien de plus important", avait-il alors déclaré dans l’enceinte de cet établissement qui dépend de la Smithsonian Institution.

Près de dix ans plus tard, le discours a radicalement changé. Les musées de la Smithsonian Institution sont particulièrement dans le viseur du président américain réélu en 2024. En mai, Donald Trump a ainsi tenté de licencier Kim Sajet, la directrice de la National Portrait Gallery, membre de la Smithsonian Institution, l’accusant d’être "trop partisane et une fervente partisane de la DEI ("diversité, équité et inclusion", en français), des caractéristiques "totalement inappropriées pour son poste", selon lui. Celle-ci était restée quelques semaines à son poste avant de démissionner puis de prendre la tête du Milwaukee Art Museum.

"Avec l’ouverture du Musée national des Indiens d’Amérique en 2004 et du Musée national d’histoire et de culture afro-américaines en 2016, certains critiques d’extrême droite en sont venus à considérer que la Smithsonian Institution offre trop d’espace à des histoires auparavant marginalisées", analyse Samuel J. Redman. "Les critiques de la Maison Blanche à l’égard de la Smithsonian Institution se concentrent en grande partie sur l’histoire et les œuvres artistiques des non-Blancs. Ce n’est pas une coïncidence, mais plutôt un appel aux instincts les plus laids de la base conservatrice", ajoute-t-il.

"Qui contrôle le passé contrôle le futur"

Spécialiste de l’écrivain George Orwell, Laura Beers est "choquée" – mais pas "complètement surprise" – par cette volonté de réécrire l’Histoire : "Comme l’a écrit George Orwell dans son roman '1984', 'Qui contrôle le passé contrôle le futur, qui contrôle le présent contrôle le passé.'" Pour cette historienne, cette tentative de mainmise sur les musées a plusieurs objectifs : "Le fait de minimiser le rôle de l’esclavage dans la création d’inégalités systémiques aux États-Unis vise à apaiser la base de Trump, dont beaucoup n’apprécient pas ce qu’ils considèrent comme des privilèges spéciaux accordés aux groupes minoritaires par le biais de politiques telles que la discrimination positive et la DEI", analyse-t-elle. "La tentative de contrôle du passé permet également d'affirmer son pouvoir en indiquant clairement que l’administration a l’autorité absolue de décider de ce qui peut et ne peut pas être exposé dans les musées du pays."

En réponse au courrier envoyé par la Maison Blanche, la Smithsonian Institution avait déclaré dans un communiqué que son travail "s'appuie sur un engagement profond envers l'excellence scientifique, la rigueur de la recherche et la présentation précise et factuelle de l'Histoire" et qu'elle allait "continuer de collaborer de manière constructive" avec le gouvernement américain. Dans un précédent document publié en juin, l'institution avait déjà affirmé qu'elle s'engageait à rester "libre de toute influence politique ou partisane".

Pour Bryan A. Stevenson, les établissements culturels doivent résister car une "lutte narrative" est engagée. "Nous avons besoin d’une ère de vérité et de justice, de vérité et de réparation, de vérité et de réconciliation. Nous n’avons pas à craindre que notre histoire soit racontée honnêtement, nous devons l’embrasser, en tirer des leçons et nous engager à ne plus jamais céder au sectarisme, à la violence, à la haine, au racisme ou à l’inégalité."