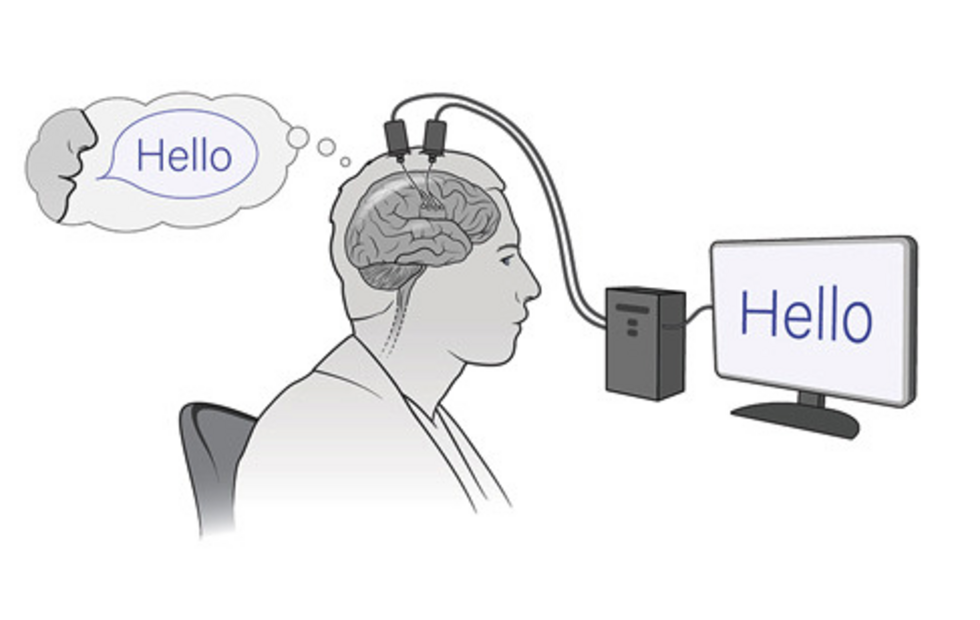

Des chercheurs ont réussi, pour la première fois, à traduire en temps réel les pensées silencieuses grâce à un implant cérébral couplé à une intelligence artificielle. © Studio graphique FMM

C'est un pouvoir que l'on pensait réservé à quelques superhéros de fiction : lire dans les pensées. Mais alors que les interfaces neuronales directes (ou interfaces cerveau-machine, ICM) progressent à pas de géant depuis plusieurs années, c'est désormais bien réel : une étude menée à l'Université Stanford, aux États-Unis, a récemment permis de décoder directement la parole intérieure, c'est-à-dire ce qu'une personne pense dire, sans geste, ni son.

Les ICM fonctionnent en connectant le système nerveux d'une personne à des appareils capables d'interpréter son activité cérébrale, lui permettant d'effectuer des actions – comme utiliser un ordinateur, ou déplacer une prothèse de main – uniquement avec ses pensées. Cela offre donc aux personnes handicapées le moyen de retrouver une certaine indépendance.

Des chercheurs étaient jusqu'ici parvenus à donner la parole à des personnes incapables de parler en captant des signaux dans le cortex moteur cérébral alors qu'elles tentaient de faire bouger la bouche, la langue, les lèvres et les cordes vocales. Désormais, les chercheurs de Stanford peuvent se passer de toute tentative de parole physique.

"Si nous pouvions décoder [le langage intérieur], cela pourrait nous éviter l'effort physique", a déclaré au New York Times la neuroscientifique Erin Kunz de Stanford, autrice principale de la nouvelle étude. "Ce serait moins fatigant, et [les utilisateurs] pourraient donc utiliser le système plus longtemps."

Publiées le 21 août dans la revue Cell, ces dernières découvertes pourraient permettre aux personnes qui ne peuvent pas parler de communiquer encore plus facilement. Le système affiche déjà 74 % de précision en temps réel, une performance inédite pour une technologie de ce type.

Mais décoder la voix intérieure n’est pas sans risques. Lors des essais, l’implant a parfois capté des signaux inattendus, nécessitant la mise en place d'un mot de passe mental pour protéger certaines pensées.

Décodées en temps réel

"C'est la première fois que nous parvenons à comprendre à quoi ressemble l'activité cérébrale lorsque vous pensez simplement à parler, explique Erin Kunz. Grâce à des enregistrements multi-unités de quatre participants, nous avons constaté que le discours intérieur est solidement représenté dans le cortex moteur et que les phrases imaginées peuvent être décodées en temps réel".

Pour parvenir à un tel résultat, l’équipe de recherche a implanté des microélectrodes dans le cortex moteur (la partie du cerveau responsable de la parole), afin d'enregistrer les signaux neuronaux. Les participants qui ont pris part à cette étude étaient gravement paralysés, soit par la sclérose latérale amyotrophique (SLA, aussi appelée maladie de Charcot), soit à la suite d'un accident vasculaire cérébral (AVC).

Les chercheurs leur ont demandé d'essayer de parler ou d'imaginer prononcer une série de mots. Ces deux actions ont activé des zones cérébrales se chevauchant et ont suscité des types d'activité cérébrale similaires.

Des modèles d'intelligence artificielle (IA) ont ensuite été entraînés à reconnaître des phonèmes [unités de base du langage], puis à traduire ces signaux en mots, puis en phrases auxquelles les participants pensaient mais ne prononçaient pas à voix haute. Lors d'une démonstration, la puce cérébrale a pu traduire les phrases imaginées avec un taux de précision allant jusqu'à 74 %.

Professeur adjoint de neurochirurgie à Stanford, Frank Willett a déclaré au Financial Times que le décodage était suffisamment fiable pour démontrer qu'avec les améliorations du matériel d'implant et des logiciels de reconnaissance, "les futurs systèmes pourraient restaurer une parole fluide, rapide et confortable via la parole intérieure seule".

Un mot de passe pour protéger certaines pensées privées

Mais cette avancée passionnante s'accompagne de problématiques liées à la confidentialité. L'étude a en effet permis de découvrir que l'ICM pouvait aussi capter des paroles intérieures que les participants n'avaient pas été invités à imaginer prononcer, soulevant la question des fuites de pensées privées contre la volonté de l'utilisateur.

"Cela signifie que la frontière entre pensée privée et pensée publique est peut-être plus floue qu'on ne le suppose", avertit la professeure irano-américaine Nita Farahany, spécialiste des répercussions des nouvelles technologies sur la société, le droit et l'éthique, dans une interview accordée à NPR.

"Plus nous faisons avancer cette recherche, plus notre cerveau devient transparent, et nous devons reconnaître que cette ère de transparence cérébrale est vraiment une toute nouvelle frontière pour nous", poursuit-elle.

Cette porosité entre pensée volontaire et pensée intime nourrit ainsi la crainte d’une lecture de pensées non consentie. La question n’est donc plus seulement médicale, mais aussi sociétale : comment garantir que l'esprit de chacun demeure un sanctuaire inviolable.

Dans un souci de protection de la vie privée, les chercheurs de Stanford ont donc imaginé un système de protection par mot de passe empêchant l'ICM de décoder la parole intérieure, à moins que l'utilisateur ne la déverrouille.

Dans l'étude, la phrase "chitty chitty bang bang" en guise de mot de passe a réussi à empêcher le décodage involontaire des pensées privées avec un taux de réussite de plus de 98 %. Une parade technique qui rappelle que la sécurité cognitive devient un enjeu central, au même titre que la cybersécurité.

Compte tenu du développement de ce système de protection par mot de passe, Cohen Marcus Lionel Brown, bioéthicien à l'Université de Wollongong, estime auprès du New York Times que "cette étude représente un pas dans la bonne direction, d'un point de vue éthique". Selon lui, "elle donnerait aux patients encore plus de pouvoir pour décider quelles informations ils souhaitent partager et quand."

Aux balbutiements, déjà des craintes

Dans une précédente interview à NPR, en mars 2024, Nita Farahany, autrice de "Battle for your Brain", évoquait l'essor des ICM et déclarait à propos du cerveau : "C'est notre organe le plus sensible. L'ouvrir au reste du monde transforme profondément notre humanité et nos relations avec les autres."

De son côté, Evelina Fedorenko, neuroscientifique cognitive du MIT, qui n'a pas participé à la recherche, rappelle, elle aussi dans le New York Times, qu'une grande partie de la pensée humaine n'est pas verbale. "Ce qu'ils enregistrent est en grande partie du pipeau", estime-t-elle, évoquant la pensée spontanée et non structurée.

Erin Kunz, l'autrice principale de l'étude, elle-même, nuance en affirmant que l'état actuel des connaissances ne permet pas aux patients de tenir des conversations en exploitant leur parole intérieure. "Ces résultats constituent avant tout une première preuve de concept", dit-elle.

L’enthousiasme et les fantasmes face à une telle étude doivent donc rester tempérés. À ce stade, le vocabulaire reste limité, la précision est loin d’être parfaite, et l’implantation demeure invasive.

L’appareillage demande quant à lui un entraînement long et des ajustements constants. Aussi, avant une diffusion clinique à grande échelle, il faudra améliorer aussi bien les algorithmes, que les interfaces matérielles et les conditions d’implantation, ce qui, selon les chercheurs, devrait prendre encore plusieurs années.

Ces progrès s’accompagnent néanmoins d’un débat brûlant : celui des "neurorights", un ensemble de droits émergents visant à protéger la vie mentale contre toute intrusion. Autrement dit, notre "sécurité mentale" devra-t-elle être définie et protégée d'ici quelques années ?

Car en faisant la promesse de redonner une voix à ceux qui en ont été privés, cette percée dessine aussi les contours d'un futur inédit où, même voulus, les silences parlent.